ここでもなく、今でもない世界へ───過激な未来予測からの撤退、振り出しに戻る存在論的な実践へ

2025.08.20 Wed

政策や規制、国際経済とからみあう21世紀のものづくり

この記事の著者:川崎和也

1991年生まれ。スペキュラティヴ・ファッションデザイナー。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科エクスデザインプログラム修士課程修了(デザイン)、同後期博士課程単位取得退学。専門は、デザインリサーチとファッションデザインの実践的研究。

主な受賞に、Kering Generation Award Japanファイナリスト、第41回毎日ファッション大賞

新人賞・資生堂奨励賞、H&M財団グローバルチェンジアワード特別賞、文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出、Wired

Creative Hack Awardなど。Forbes Japan 30 under 30 2019、WWD JAPAN NEXT

LEADERS 2020選出。経済産業省「これからのファッションを考える研究会

ファッション未来研究会」委員。監修・編著書に『SPECULATIONS』(ビー・エヌ・エヌ、 2019)、共著に『クリティカル・ワード

ファッションスタディーズ』(フィルムアート社、 2022)、共編著に『サステナブル・ファッション』(学芸出版社、 2022)がある。

不確実性を増す世界情勢、環境危機、テクノロジーの進化、あらゆることが加速度的に変化し、息をつく暇もない。とりわけ、昨今の大規模な反グローバリゼーションの動向は、ものづくりやデザインの根底にあるサプライチェーンに根本的な変化を及ぼし、それらの前提条件をますます不安定化させている。

21世紀のデザインとものづくりは、地政学がもたらす分断と連帯のうねりと切り離せない営みとなったのだ。モノをつくることが、国境を超えた物流網によって支えられている以上、国際政治の流動化に多大な影響を受け続けてしまう。外交的な利害を経済的手段で解決しようとする動きは「地経学」と呼ばれるが、金融の揺れ動きや関税、規制の強化が各国の政治的意図によってなされ、少しの変更でも、ものづくりのシステムに大きなダイナミズムを及ぼしてしまう。

繊維・ファッション産業にとって、もっぱら深刻なのは、欧州における環境規制の強化であろう。サーキュラーエコノミーをEUの成長産業の核とすることを宣言した「欧州グリーンニューディール」および「新循環型経済行動計画」以降、矢継ぎ早に厳しい規制と政策が整備され、ヨーロッパのみならず、関係するアクターに対応が求められ始めている。

たとえば、そのうちのデジタル製品パスポート(DPP)は、従来の製品にまつわる情報や価値の考え方を根本から変えるポテンシャルを持つものだ。DPPは、製品の生産背景に関するほとんどすベてといって良い情報を関係者や消費者に共有、公開することを義務付けたもので、持続可能な製品設計の要件をまとめた「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」の一環として、整備が進められている。

公開情報は、生産から廃棄まで、いわゆる製品のライフサイクルに関わるあらゆるデータを含めるとされている。こうしたデータを「生産者と消費者の新たな関係性を築く回路」として設計することは可能だろうか? 透明で、公正であることを新しい価値として提示することができれば、単なる義務を超えて、更なる市場契機を生み出す手段にもなるはずだ。

一方で、公開が要請されている情報の数は膨大で、対応する企業の負担が増大することが予想される。とくに、二酸化炭素排出量などで環境負荷を定量的に評価するライフサイクルアセスメント(LCA)は、無数の分業によって成立している繊維産業にとって、その情報収集は過酷な作業になることが定説とされている。なかでもアウトドアウェアは使用される部品や生地も多く、もっとも難易度が高い製品であるとされているが、ザ・ノース・フェイスを象徴する製品「バルトロライトジャケット」のカーボンフットプリントが計測、公開されたことは特筆に値するだろう。

もちろん、測定と公開自体にも価値はあるが、LCAの肝は「生産へのフィードバック」にある。製品のライフサイクルを包括的に見渡し、環境負荷が集中しているホットスポットを特定し、定量的なエビデンスをもとに改善策を立案することも可能なのである。そのためには、CO2の数字をいかに創造的に解釈し、改善へと応用する生産側の力量が問われている。それを支援する新たな道具や方法論、職能もますます求められていくだろう。

スペキュラティブデザイン以後───未来流行りの功罪

政策も国際政治も経済もデザインもこんがらがった時代にあって、あらゆる人が「未来」をデザインすることを求めている。しかし、もはや必ず起こりうる正確な未来を見通すことは難しい。だとしたら、デザインやものづくりに従事する人々は何に頼って仕事を続けていけばいいのだろう?

ビジネスパーソンたちは、超複雑であるがゆえに、簡単に予測が難しい現状を必死に言語化し、名指そうとする。「今はVUCAの世界になった」とか、「しなやかなレジリエンスが必要だ」とか云々。取り組むプロジェクトや事業、製品、サービスの影響力が大きければ大きいほど、環境問題や技術の問題にも取り組まなければならない。無数のステークホルダーの利害関係がからまりあい、決まった最適解が存在しない「意地悪な問題」が必ずといっていいほど顕在化する。

デザイン領域でも、そんな「意地悪な問題」に対処するための方法論が数多く勃興した。デザイン思考、アート思考、SFプロトタイピング、システミックデザイン、ポリシーデザイン、世界観のデザイン、デザイン人類学、多元世界のためのデザイン、ビジョンデザイン・・・。

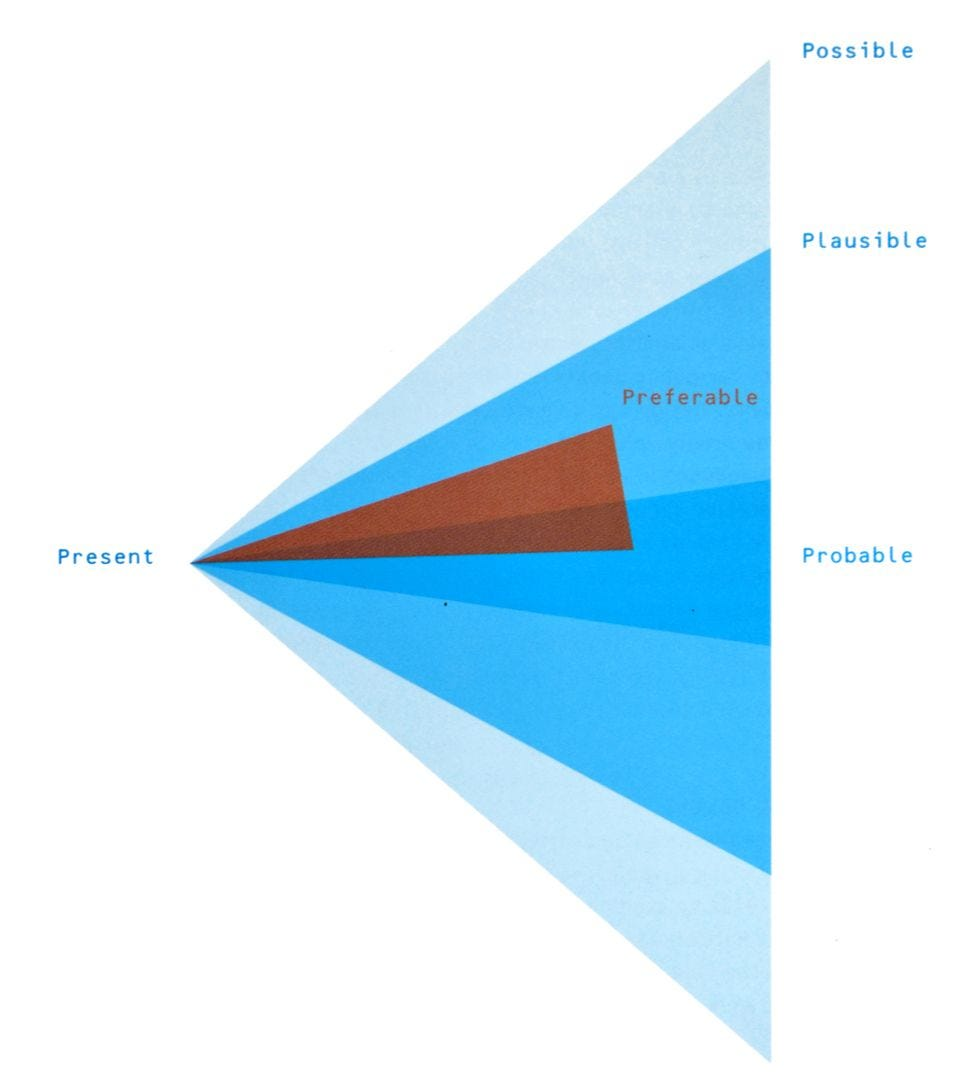

なかでも、スペキュラティブデザインは、科学技術や社会システムへの批評と思索によって、複数の未来を提案するためのデザインの方法論である。PPPP図と呼ばれる三角形のダイアグラムには、現在からの延長戦としての複数の未来が示されている。実現する可能性に応じて、「Possible(起こりうる)」「Plausible(起こってもおかしくない)」「Probable(起こりそう)」。そして、中間にある、「望ましい(Preferable)」未来をデザインするのがスペキュラティブデザインの役割なのだとされている。

私の個人的な予想に反して、2010年代には広くビジネスやデザイン領域でスペキュラティブデザインは受け入れられることとなった。企業はビジョンやミッション、パーパスを掲げ、アーティストやSF作家が招かれ、未来について語り、未来洞察の潮流は加速した。「未来の民主化」とでも言えるような状況は、多くの人々が自分ごととして未来を考えるようになったことには確かな意味がある。

しかし、提唱者のデザイン研究者であるアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーが、最新の著作「Not Here, Not Now」(ここでもなく、今でもない)において自らを省みていわく、欠陥のある現在から推論した未来は、欠陥がそのままである限り、決して望ましいとは言えないというのだ。自分たちは、間違った前提や条件のもと、ビジョンやパーパスを考えてはいないか? 自分たちのデザインした製品やビジネスが不可避に与える自然や社会への影響に無自覚になってはいないか? 特定のイデオロギーに対する偏見をもとに、デザインやものづくりに関与してしまってはいないだろうか?

「未来流行りの罠」に陥らないためには、自らが存在する意義を検討と思索の対象とすることが肝要である。つまり、未来へと走り出す前に、まずは振り出しに戻って考えること。スタート地点から「存在論的な問い」を打ち立てる胆力こそ、複雑系の海を航海する上での灯台となる。

ここでもなく、今でもない世界へ───ポスト・ヨーロッパと人間以上の創造力

ダンとレイビーは、「存在論的な問い」を立案するために「存在しないモノ」をデザインしようと試みる。非・存在から存在を逆照射しようとするパラドキシカルな挑戦は、いささか難解でテクニカルだが十分に興味深い。彼彼女らが着目する創造力の行方は、おおよそ2つの方向性に大別できる。

第一に「ポストヨーロッパの創造力」。南米のマジックリアリズム、黒人文化由来のアフロフューチャリズム、中華圏のサイノフューチャリズムといったように、欧米以外の文化圏における文学では、独自の世界観が提示されてきた。こうした特有の思想たちを参照することは、欧米由来の近代的な概念を前提に開発されてきたものづくりのシステムやテクノロジーに潜む偏見を取り去り、今は存在しないがあり得たかもしれないデザインやテクノロジーを構想する上で有効となる。思想家のユク・ホイが指摘するように、その地域が培ってきた技術の思想や歴史を深く顧みることができれば、生物多様性、精神多様性、技術多様性に基づいた、国境や種族を超えた豊かなアプローチへと昇華させることができる。

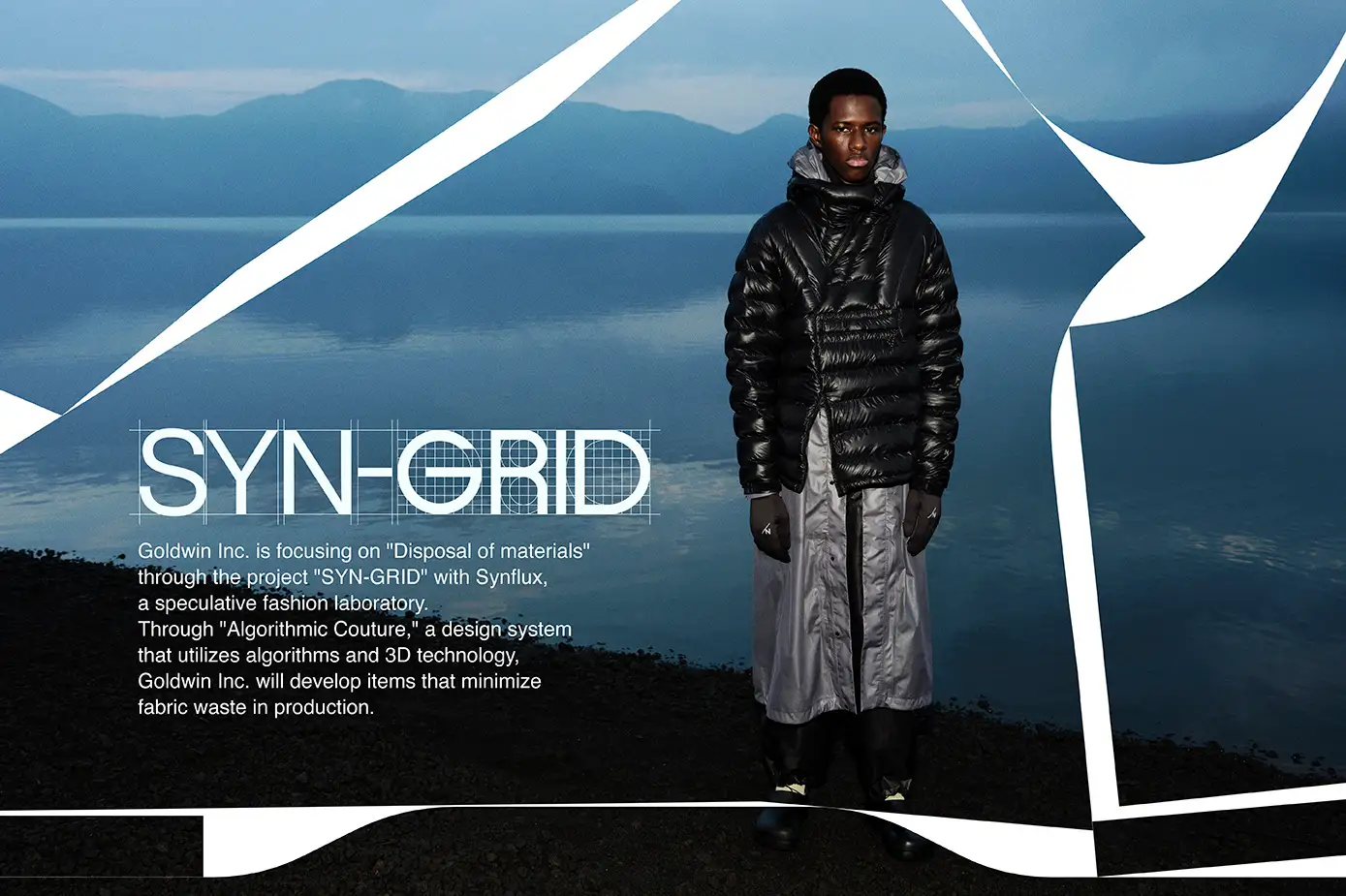

日本でいえば、ミニマリズムとしての禅やカウンター文化としての工芸や民藝は地域に根差しつつもグローバルに開かれた固有の思想として、影響力を保ち続けている。Synfluxとゴールドウインによる「SYN-GRID」は、衣服製造のサプライチェーンにおける廃棄を削減、最適化するために、人工知能やコンピュータアルゴリズムといった普遍的な技術を応用したものであるが、その背後には和服や着物が培ってきた裁断技術の思想が込められている。洋服由来の立体裁断は人間の身体へのフィットを第一優先の設計要件として生まれた技法だが、和装や洋裁においては布の有効活用や再利用を考慮に入れたデザインが伝統的になされてきた。洋服でもあり、和服でもある、地域性と普遍性が補完しあうハイブリッドが、ポストヨーロッパの創造力の兆しとして現れつつある。

次に強調されるのが「人間以上の創造力」である。当然ながら、ダニが見ている世界と人間が見ている世界はまったく異なっている。二つの種は、それぞれの身体や脳の構造によって、それぞれの仕方で環境を知覚し、作用し、影響を与えている。哲学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルはこのような見方を「環世界」と呼んだが、ここで注目するのは、人間では知覚不可能な存在の具現化である。

人間以上といったとき、動物や植物はもちろん、機械や情報もその範疇に含まれる。微生物や菌糸体、食糧残債由来のバイオマテリアルやリサイクル素材を見たときに感じるどことなくグロテスクな美学。あるいは、ニュートン力学を無視する時空崩壊でシミュレーションされた3Dレンダリングの不気味さ。生成AIによる認知不可能なまでの超高速計算力。書籍でも紹介されているアレックス・ガーランド監督による映像作品「DEVS/デヴス」は、量子コンピュータによってエベレットの多世界解釈が実装され、複数の量子世界の観測が可能となった設定だが、人間以上の存在としての量子計算への崇高を描いた良作と言えるだろう。

今よりも精度が高くなかった時期の画像生成AIをいじっていたときに、動物を生成するとこの世に存在するとは思えないキメラのような存在が画像として現れたことがあった。GANアルゴリズムによって増殖する無数の画像を6色ジャガードの無縫製ニットに編み込み、着用可能なウェアのシリーズとして仕立てたのが、SynfluxとHATRAによる「Synthetic Feather」のシリーズである。限られた知覚器官しかもたない機械から知覚した「動物」や「鳥」の姿を垣間見た気がして、編み上がった衣服を見たとき、興奮と同時に不気味に感じたことを覚えている。しかしどこか、活き活きとして、生命的な印象を醸している気がする。

ワールドメイカーとしてのデザイナー

存在しないモノを立ち現すことによって、見る人や使う人に存在論的な問いを考えさせること。誰もが明確な未来を見通せない時代において、望ましい世界観をイメージさせること。そして、「もし〜だったら?(What if?)」の反実仮想の創造力を用いて、SF作家のようにオルタナティブな現実を創造すること。そして「まるで〜のように?(As if?)」の問いによって、現実とは異なる違和感を世界に持ち込むこと。これからのデザインやものづくりに関わる人々が担わなければならないのは「ワールドメイカー」としての役割だ。

その役割を少しでも具体化するために、私が『Not Here, Not Now(ここでもなく、今でもない)』を読んで得た、参照するべき教訓を3つ示しておく。

教訓1=あくまでモノにこだわること

ワールドメイカーにとって重要なのは、一度、近代的な生活や人間中心の視点から脱却してモノをつくることだ。そんなときに、言葉や情報だけでは、どうしても近代的な思考にとらわれてしまう。あるいは、一元的に制作に人間以外の存在を招き入れるだけでは、人間中心のデザインを脱せられない。モノそれ自体に向き合うことが、いま最も世界観を表すために最適なようである。

教訓2=これはニセの科学やシャーマニズムではない

「存在しない」とか「人間ではない存在」とか言っていると、それは新手のシャーマニズム? オカルトやニセの科学?と思う読者もいるかもしれないが、決してそうではない。科学技術に対して、鋭い批評を投げかける実践を推奨してはいるが、今すぐに近代的な生活を捨てよと扇動する考え方ではないことに注意が必要だ。

教訓3=安易にメソッド化するべからず

この文章を読んで、明日からこの考え方を便利に活用できる!と思った読者がいたら、少し思いとどまってほしい。物事を順番に秩序立てて、問題を解いて、明らかな答えもある。そんな明快な状況であれば良いのだが、スペキュラティブデザインが対象とする課題は、線的なプロセスが通用せず、問題に対して明快な答えもない「意地悪な問題」なのである。

新たな現実を「ともに」デザインする

ダンとレイビーもまだ構想なしえていないこととして「みんなで世界観をデザインできるか」という課題が残っている。単なる才能ある一人のデザイナーの表現におさまることなく、集団や組織の合意形成にまで至ることで、より意義ある実践になるだろう。ここまで議論を進めてきて明らかな通り、存在論的問いを立ち上げるには、多様な視点や専門性が必要となるため、一人のデザイナーだけでは困難なのだ。

具体例として、Synfluxの「Provocative LCA Workshop-サーキュラーデザイン戦略ワークショップ」は、ステークホルダー間の複雑な関係の中で、世界観のデザインから循環型設計、製品やサービス、システムの実装までを共創を促進することができる。サプライチェーンの改善や循環型設計を実践したい企業や組織での活用を意図して、経済産業省による「みらいのファッション人材育成プログラム」で開発された。ものづくりの企業はもちろん、行政やメディア、研究者、サプライヤーとの連携も計画している。

存在への問いから出発し、世界を経由し私(たち)へと着地させること。そうしてはじめて、世界観は、空想ではなく、未だ現れぬ新たな現実を「ともに」形づくることができるのだ。

この記事の著者

スペキュラティヴ・ファッションデザイナー

川崎和也

1991年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科エクスデザインプログラム修士課程修了(デザイン)、同後期博士課程単位取得退学。専門は、デザインリサーチとファッションデザインの実践的研究。 主な受賞に、Kering Generation Award Japanファイナリスト、第41回毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞、H&M財団グローバルチェンジアワード特別賞、文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出、Wired Creative Hack Awardなど。Forbes Japan 30 under 30 2019、WWD JAPAN NEXT LEADERS 2020選出。経済産業省「これからのファッションを考える研究会 ファッション未来研究会」委員。監修・編著書に『SPECULATIONS』(ビー・エヌ・エヌ、 2019)、共著に『クリティカル・ワールド ファッションスタディーズ』(フィルムアート社、 2022)、共編著に『サステナブル・ファッション』(学芸出版社、 2022)がある。