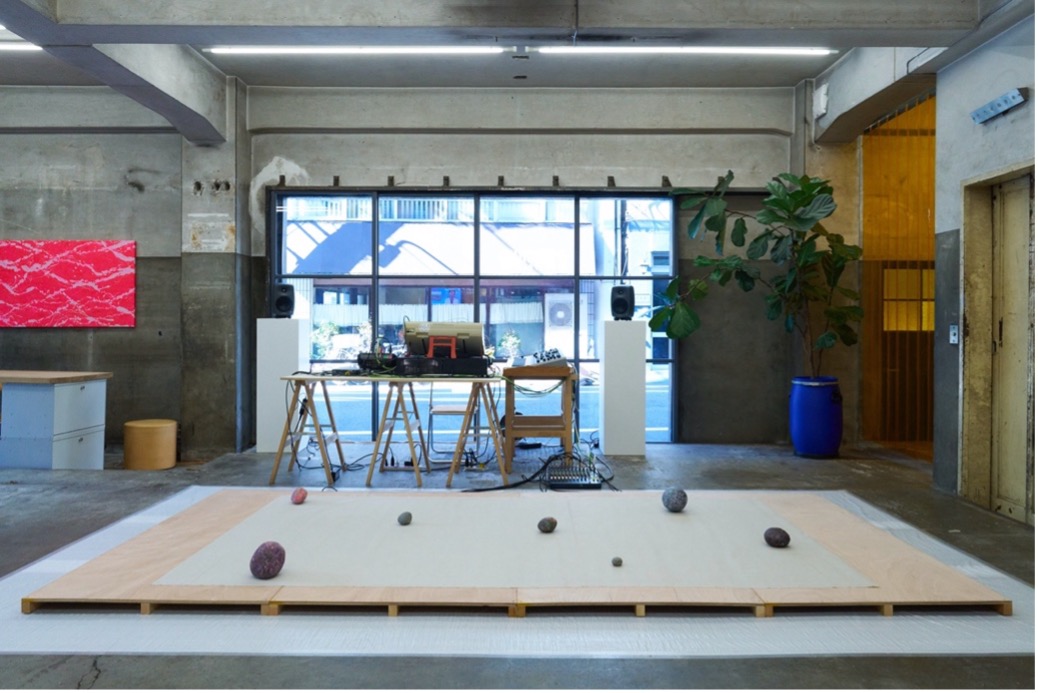

「TONESTONES」は、美術家・片岡亮介と音楽家・櫻木大悟によるパフォーマンス・プロジェクト。絵の具をまとわせた石の軌跡から生まれるドローイングは、振動を生む。振動は、センサーによって拾われ、シンセサイザーを通じて、あらかじめ作成された音の構造と反応し、新たな音となる。さらに、石の予測不能な動きが、新たなリズムや動きを生み出し、視覚的な軌跡と共鳴し合う。ドローイングと音楽を生成するプロセスを通じて、予測不能な体験を鑑賞者に提示する。

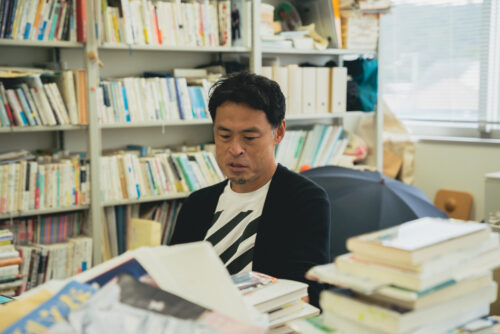

アーティスト/片岡亮介

1993年岡山県生まれ。美術家。現在は東京を拠点に活動。

石を転がすことで生まれる軌跡を取り入れたドローイングや油絵具、アクリル絵具、スプレーを用いた絵画を制作。また、制作のプロセスにおける身体行為を提示するパフォーマンスも行う。複数の表現を通じて意図とルールのあいだにあらわれる形態と時空間を探求している。

互いの興味とアイデアが共鳴し活動をはじめる

2023年に銀座のSony Park Miniで展示したのがユニット「TONESTONES」として最初だと思いますが、どういった経緯で2人で制作することになったんですか?

僕がたまたま片岡の家に遊びに行った時、大きいキャンバスの作品があったんです。蔵前にあるオルタナティブ・スペース「隙間」の展示でも飾っていた片岡の最初の作品なんですけど、それに感銘を受けて。後から石を転がして描いていると聞いて、さらにおもしろいなと思いました。

当時、僕がモジュラーシンセサイザーを使って音を作っていたタイミングで、(片岡の描き方である)転がした石に反応して音が出るというアイデアを思いつきました。その1年後くらいに銀座で最初の展示をして、2回目の展示が隙間で、ライブパフォーマンスと展示をさせてもらいました。

片岡さんの絵があってのアイデアだったんですね。

そうですね。僕はD.A.N.というバンドをやっていて、ライブで演奏する時、映像に音を合わせることはありましたけど、絵を描くことで音が生まれるというアプローチは新しくてやりがいがあるなと。

片岡さんはなぜ石を転がして絵を描こうと思ったんですか?

それまでは普通に筆を使って描いていて、壊す予定の家のひと部屋を真っ青に塗りつぶす作品を制作したりしていました。ただ描く行為にもっと身体性を持たせたいと思っていた時に友たちの家で丸い石を見つけて。本当にまん丸ですごく綺麗な形の石だったので、絵の具をつけて転がしてみたくなったという、そういう衝動みたいなことから石で描き始めました。

身体性を入れて制作してみたいと思ったきっかけは何だったんですか?

昔から線にすごく興味があって、筆以外でどういう線が引けるんだろう、みたいな。

線への興味は、どういうものなのでしょう? 線が意味しているものとは?

絵画って近づいて見ると、線の蓄積がわかるじゃないですか。一筆のストロークがわかる感じというか。そこに魅力は感じていました。遡れば、実家の目の前が書道教室で幼稚園からずっと書道を習っていたんです。書道も線ですし、身体全体を使って書くというところは今にも通じているように感じます。

あと漫画がすごい好きなんですけど、漫画も線だと思っていて、あの線の中にセクシーさみたいなのを感じるんです(笑) その線の蓄積、点が線に、線が面になる流れとかを探求していたタイミングで、偶然石で線を描くことを見つけたんです。

あと、始まりと終わりがあるところじゃない? 線は、プロセスとか記憶みたいなことが想像できたり、時間が追えることだと思っていて、全然作品を知らない人も、線は追えるところまでは追える。

確かに。それだ!そういうことです。(笑)

なるほど。では横に描くというルールはいつ生まれたんですか?

往復する行為がしたかったので横から描くルールにしました。もちろん縦でもいいんですけど、山登りで例えるなら、山を登るとしても傾斜がすごいからまっすぐ最短距離で登って降りるわけじゃなくて、ジグザグ行きますよね。そこに何か面白さを感じて横から進みながら徐々に上下方向に動いて描くルールを決めました。

それも「時間」に繋がるよね。時間経過が見えやすくなるみたいな。

それです、ありがとう。(笑) そういったプロセスが大事です。

なるほど。アクションペインティングの系譜をイメージしたりはしたんですか?

結果としてアクションペインティング的になっていますけど、僕自身は、実際プロセスがあるところやミニマリズムの方に影響受けています。特にフランシス・アリスの影響をめちゃくちゃ受けていて、大きい氷を溶けるまで転がして町を歩く作品を参考にしたところはあります。

最後の方になると氷を蹴り始めるんですけど、そういった退屈さというか、普段道端で歩くようななんでもない行為が活かされているようなところが好きなんです。

なるほど。子どもが水たまりにある雨水で傘を引きながら、線を描いてるみたいな感じですね。

そうです、本当そういうイメージですね。

ライブパフォーマンスでの身体の使い方とイメージ

ライブパフォーマンスでは、石がこっちに転がってほしいからこう転がすとか、逆に意図せず自由に石が動くように無意識で転がしているのか。何か意識していることはありますか?

転がし方に関しては、めちゃくちゃイメージをしています。今回隙間でライブパフォーマンスをやった時も、自分の中で作品の全体イメージがありました。右上から横に引いていくというルールがある上で、こういう風な線が描きたいという意図と必ずしも意図通りに転がらないことの間に生まれるものが何なのかっていうのを追求してみたかった。あと今回は力の強弱とかいろんな形の石を使って練習もしていたので、使い分けながら全体のイメージを意識してやっていました。

始める段階で絵の全体イメージがもうあるんですね。

あと、鑑賞してくれる人に与えたいイメージもあるので、それを最後どういったプロセスで作り上げるかということを考えていました。自分の想像していることを感じてもらえるように、転がしている間に自分がどれだけ想像を膨らませれるかを考えていた感じですね。

音のことでいうと、身体を通した行為が、アナログシンセサイザーの音に揺れや変化を加えるエフェクトや機能であるモジュレーションの変化とすごく複雑に絡みあっていると思っています。生まれてくる何億みたいな複雑なモジュレーションのパターンは、宇宙の全部がモジュレーションと様々に絡み合って、相互作用しているマトリックスだと思うんですね。だからデジタル化できないアナログな身体もすごく面白いなって思います。

今の手法は、動いた石をセンサーで感知して、そのデータを音に変換しています。転がした石の身体的なリズムや緩急みたいなものにフォーカスして、僕がそれに乗っかるかたちで音を重ねたりして演奏しています。石と身体の動きという不規則なリズムに対して、メロディーを当てたり、ドラムを当ててみたりっていう感じの遊びをしているイメージです。

モジュラーシンセサイザーは純粋な波形をどう調整するかという演奏方法ですよね。リアルタイムなパフォーマンスに合わせる時、身体と頭のどちらで演奏している感覚ですか?

いま流れている音の流れに対して1本右に新しい流れを作ってみようみたいな、ピタゴラスイッチというか、川の流れというか、レゴみたいなのを組んでいる感覚があります。音が流れるプロセスを用意しているので、石のリズムに対して自分がちょっと他の音を当てるみたいな感覚です。

ピタゴラでボールが転がるように、転がっている石をどうやってちゃんと繋げていけるか、みたいなことですか?

そういうイメージをしていますが、まだ全然不完全。イメージ通りまではいけてないです。

それが完全になったら面白いよね。

成功、失敗みたいな概念とかはありますか?

それは僕の中でのありかなしか、みたいなことかと思います。 あと場所とか広さにもよりますし、それによって身体の動かし方が変わることもあります。

空間的に窮屈だと無意識に制限を受けている感じになる?

めちゃくちゃあります。やっぱりある程度大きく使えた方がいいです。あと今回のパフォーマンスでも、沢山の人前でやるのとそうでない時との違いもありました。

石を転がしていて、その日の身体のコンディションが分かったりしますか?

意外とその日のテンションは出ると思います(笑) パフォーマンスは、最後の方になって疲れてくることが一番影響があります。疲れてくると、狙っている線が描けた後は、石を蹴ったり、転がす回数が減ってしまったりします(笑)

なるほど。完成させたいイメージのために身体の動かし方、石の形など何を変えたり、意識して描いていますか?

僕の中で身体が早く動くと、サーっと繋がったような線が引ける。逆に石がゆっくり転がると設置面が大きくなるようなイメージがあります。身体の動かし方も石のスピードに付随してくるって感じですね。まず石が先行して動き、さらに腕で石を転がして、それに追いつくように身体を動かしていく。石を早く転がしたらそのスピードで身体も動かしていくイメージです。

今回は音楽と一緒に描くことになって、石が音のトリガーになるので、それなりにスピードも調整してやっていました。あまり早く動かしすぎたら、接地面が少ないと音の数が減ってしまい、音というよりも「ゴォー」というひと続きの音になってしまいます。

石と音のタイムラグが出ることもあるんですか?

ラグはそんなに感じないですね。片岡が身体を動かして描く身体的なリズムは、いわゆるダンスミュージックとかテクノのような均一で人工的なリズムとは対局というか、超不安定なものだけど、それがなんか心地いいみたいな。要は、自然のリズムとか、自然の偶然性みたいなものを音として取り入れたかったわけです。でももうちょっとハイテクなやり方があれば上手く表現できることももっとあるんだろうと思うことはありますね。

誰でも同じものが描けるものつくるユニークネス

子どもと一緒に石を転がして絵を描いて、音をつくってみても楽しそうだなと思いました。

この手法はおもちゃっぽいですよね。

人によって転がし方、身体の使い方とかも違うだろうから、絵にも違いが出そうで面白そうですね。

僕は左右にしか転がさないから、転がし方によって全然違うものができてくるとは思いますし、以前そういう感じの延長線上で、子どもとビリヤードで遊びながら絵を描くというのをやったことがあります。小学低学年ぐらいの子たちだったので、ビリヤードの棒を使わずに手で狙って転がすようにして、黒の絵の具を塗った球を打って、全ての球を落とした時にどんな絵ができるだろう、みたいなワークショップでした。それもやっぱりビリヤードというルールが大切でした。

それめっちゃ面白いですね。

僕が使っている石は僕自身のこだわりなので、子どもがやる時は自分の好きな石を選んで持ってきて、それを転がせば、体の違いだけでなくまた全然変わった絵が描けるし、音も変わって面白いと思います。海で描いたこともあるんですが、その時は海にあった流木を選んで描いたりしました。

石を転がして絵を描くということは、まったく同じ絵は描けないのと同じように、他の人であっても同じような絵を描ける可能性があるということでもあると思うのですが、そこはどういう風に自分のユニークネスを捉えていますか?

逆にそれがめちゃくちゃいいなというか、同じものが描ける可能性があるというところがすごく美しいと思います。ただ自由にというよりは色々と制約された中で出てきた線が僕は一番美しいのかなと思っています。オリジナリティがめちゃくちゃありそうで、ないっていうところがいい。指示書があって作られたアートみたいな。石とかを使っていることは、ユニークなところですが、本当に誰でもできるものができた時に、最高だなと思ったんです。それを良しとした自分が面白いなというか。(笑)

いいよね。原始人みたいで。

ほんとに。誰でもできるとか、同じものが作れそうなものを作ることは、割と目指していたところでもありました。

なるほど。誰でも作れそうなものを作るって意外と絵画ではあまり考えていなかった視点でした。何か親近感みたいなものも感じられるのはそういうところにあるのかもしれないです。

さっき話したフランシス・アリスの道路で氷を引いていく作品のように、僕はキャンバスにどれだけ体験自体を与えられるかを絵画として表現しただけです。

自分1人で描くのと、ライブパフォーマンスを一緒にやるのは何が違いとして感じますか?

今回の隙間でのパフォーマンスに関していうと、観にきてくれていたみなさん石の流れと音に集中していて、ある種の集合意識のような不思議なトランス感がありました。

それはライブパフォーマンスとして観客がいないと味わえないことです。

確かに。僕は本番中はほぼ下を向いているので気づかなかったんですが、後から観客の人たちのリアクションを見ると、子どもも30分ずっと飽きずに見てくれていて、それがすごく不思議でした。

石を転がしたり、それによって出る音には感情がないんだけど、時間が経過していく中で各々のインスピレーションが湧いているのか、没頭して見てくれている印象がありました。単純だからこそ観ている人それぞれに違うことが想起されるんじゃないかとと思いました。

それぞれが頭の中で何かを思い描いたり考えたりしていることがないと、ずっと見ていられないだろうから、手法はシンプルなのにしっかり見てもらえたということは、何かしら同じパターンの連続と音が想像を促す契機になっているということがありそうですよね。

次の動きがある程度想像できるからこそ、自分の考えの方に意識を向けることができる可能性はありそうですよね。またそこに音が加わって変化していて、一定のリズムのあるものと変化のあるものが平行に流れてるから、没入して見れるという面白さがある気がします。さっき言っていた「線は時間を辿れる」というのも関係があるんでしょうね。その軌跡を見続けているという「時間」はすごく意味があるのかもと思いました。

実験的に発展させていきたいこと

これから音楽の発展の余地と、石を転がす方の発展の余地でいうと、どちらがありそうですか?

石を音に変換するトリガーシステムみたいなものはやりようがいっぱいあって。それこそお金をかければセンサーを色々こだわって、石の転がった圧で音が変わったりできるようになります。誰か投資してくれたらいろいろやってみたい(笑)

作品を誰かに買っていただいて、装置はそのコミッションを充てないと 笑 石の方は発展というか変える余地があるとすると、今の描き方のルールは変えずに、石と自体や描くキャンバスのサイズ、場所など条件のルールを変えてみることなのかな。時間も、隙間では30分を5回やったんですけど、それを変えたらどうなるのかはやれそうですね。

Goldwin Inc.

藤田百音

2023年入社。マーケティング部所属