運動するとき、想像力の役割はどこにあるのだろうか

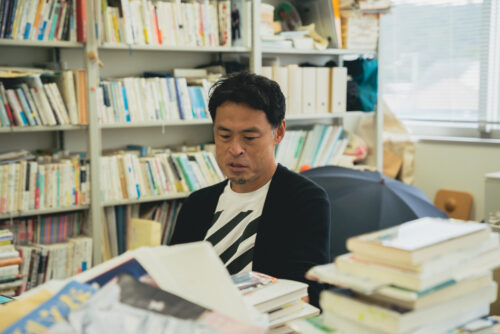

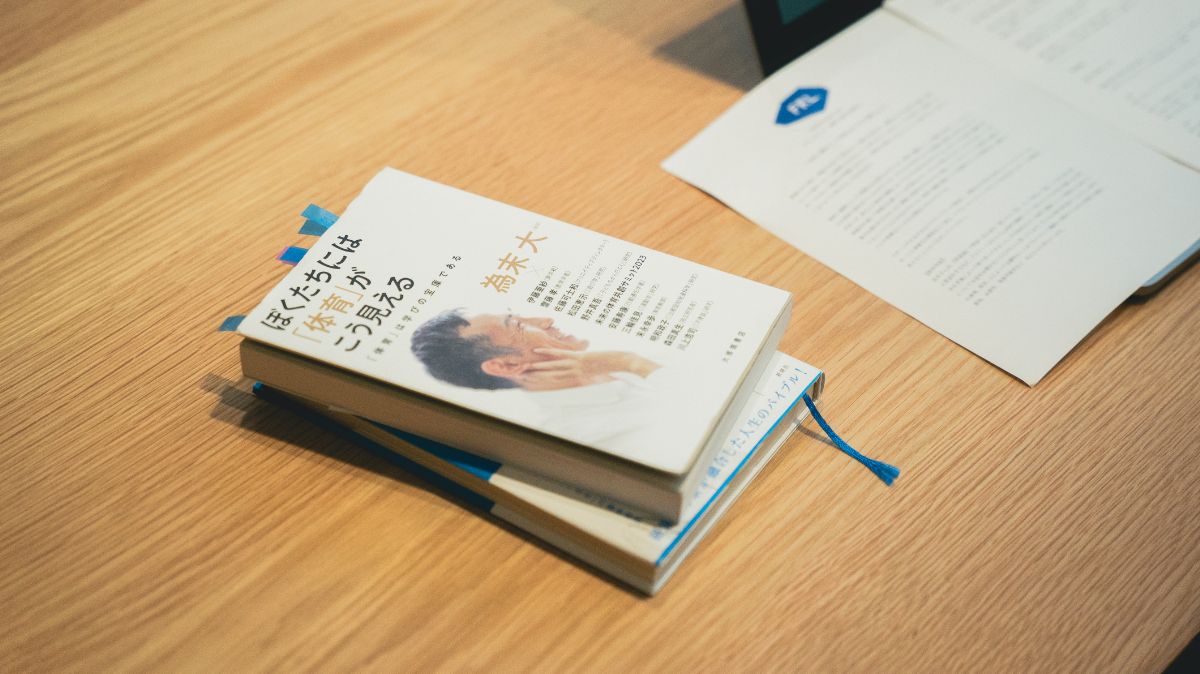

身体と運動をめぐる言語化において為末大さんは誰よりも説得力がある。無意識や遊び、逃げることや諦めることといった、これまでの身体や運動を語る際にあまり語られることのなかった視点から論じた著作を多数発表しています。2024年は、体育教育についての対談集『ぼくたちには「体育」がこう見える: 「体育」は学びの宝庫である』も発売され、幅広い運動の意味や役割について考え続けています。

一方で基礎の習得から無我の境地まで、成長の方法論を説いた『熟達論:人はいつまでも学び、成長できる』をはじめ、「想像力」についてはあまり語られていません。想像力とは身体と運動にとって必要なものなのか。必要だとするならば、それはどんな役割を果たしているのか。為末さんに問いかけた。

本当に強力な想像力は、見る前に頭の中でイメージを想像できてしまう

為末さんは陸上競技者でしたが、プレイヤー、指導者、そして身体を観察、考察する研究者的視点を持っています。いづれの立場でもですが、「想像力」という言葉は使ってきましたか?

言葉としてそのまま使うことは多くないかもしれませんが、「想像力」はとても重要だと思います。

どんな場面で使われますか?

例えばオリンピックに関して、1960年から2020年まで、100メートル走のタイムは10秒0から9秒5へと0.5秒ほど縮まりましたが、体操競技では1回転1ひねりから3回転3ひねりまで進化しているんですね。

体操は飛躍的な進歩したように見えますね。

陸上は二足歩行という基本的な動きが原則としてあって、それを直線方向に追求していくのですが、体操ではひねりが加わることで技術が階段を上がるように一気に飛躍していきます。体操の選手に聞くと「誰かがやっているのを見た瞬間に、どうやればいいかわかった」と答えてくれることが多いんですよ。つまり、一度見るとできるようになる、ということですよね。一方で一番最初にそれを実行してみせる“先駆者”と呼ばれる人たちが持っている本当に強力な想像力は、見る前に頭の中でイメージを想像できてしまうことです。

これが、私たちの世界で「想像力」と呼ばれるものの最も強力な部分です。試合の動きを想像するイメージトレーニングも同様ですが、それぞれ人による違いを質として簡単に比較はできません。自分を第三者的に見る人もいれば、第一人称視点でリアルに観客の情感まで想像できる人もいます。リアルなほど、現実に近いイメージを持てますが、それを教えるのは非常に難しい。

実際にできているか確認のしようがないという意味でも難しいですよね。

他の技術はある程度コーチが導けるんですが、想像力に関しては「いろいろな経験をして、体感して学んでください」としか言えないことが多い。まだ見たことのない現実をを頭の中で描ける能力であることが最も重要で、これが競技における想像力だと思います。

イメージと身体との相互作用が、想像力の源になる

実際に指導者として想像力について指導したこともありますか?

ありますが、それが一番難しいです。質問をしたり、「竹がしなるように」などと喩えたり、置き換えたりして伝えますが、すぐにイメージできる人もいれば、現実的で直截的な説明でしか分からない人もいます。飛躍して抽象度を上げて、想像力を膨らませることができるかどうかが鍵ですね。

過去の経験や知識が想像力に大きく影響するということですか?

そうだと思います。どのくらいの比率かは分かりませんが、元々持っている身体や感覚、知識、そして体験が重要です。体験や選手を見てきたことが、直感的に想像力を働かせるパターンもあります。本人は説明できないかもしれませんが、頭の中でビジュアルとして浮かんでいて、オノマトペ的にしか表現できないような。

他の選手を見て、自分の身体で同じ動きをイメージしながら動かせるということですね。いわゆる「ミラーニューロン」のような働きに近いですね。想像力というのは脳だけでなく、身体とも深く関係しているということですね。

実験的な話ですが、例えば右手を縛ってラジオ体操をやってもらうと、動きを思い出す比率が下がることがあります。つまり、身体が覚えている動きが、想像力に影響を与えているんです。

なるほど。

頭で描いたものが身体でアウトプットされるというよりも、身体が動くことで次のイメージが浮かぶ。そういった身体との相互作用が、想像力の源になっていると思います。身体と環境のインタラクションに知識や記憶が融合してできているという感じもしますが、想像力で描き切ったものがアウトプットされるというよりも、漠然と想像し、イメージしたものを身体でこねながらアウトプットするという感じかもしれないですね。指導する側としては、五感をよく使ってきた人の方が引き出しやすいですね。

頭よりも先に身体が動く感覚時期に多様な体験が必要

『熟達論』では、「遊」から「型」、「観」、「心」をたどって「空」へと至る熟達の道が示されています。最初の「遊」の段階では、想像力を自由に使って全力で遊ぶことが重要と書かれていましたが、途中からは、想像力ではなく身体感覚と向き合うことが大切になる。そして、最終的には再び走る環境と身体のインタクラションをイメージする想像力が戻ってきて、それすら忘れるような「空」の状態に達する。

まさに。

熟達する上での想像力の役割について、改めてどうお考えですか?

僕たちの世界では外的環境のルールが存在し、それに基づいた最適な動きが習得されることが重要です。何かを学ぶ際にも、基本的な文法を身体化した上で進めた方がうまくいくのと同じです。最初にその土台があることで、より高いレベルに到達しやすくなります。

ただそのできあがった文法から入っていくことによる限界を感じることもあります。レゴの組み立てのように、限られたパーツだけで何かを作り上げるような感じがしますよね。文法が身体化される前の段階、頭よりも先に身体が動く感覚時期に多様な体験が必要。

想像力というのは、じっと考えていることだけではなく、何かを試してみようという好奇心に基づいたものである場合も多い。いたずらに何かを試してみるような、遊びの要素が大事だと思います。

頭の中で思い描く想像力と、実際に身体を使って得られる感覚の連動が必要ということですね。

そうです。パターン化されそうなものを内側から揺さぶるような感覚です。これが、最初に遊びの経験や要素を欠いたまま始まると、うまく機能しなくなる印象があります。

最初からリミッターを設定せず、もっと全力で動くこと、思いっきり動くことに取り組むことが重要ですね。

どこまで行けるかリミッターを外して試してみることで、想定外の結果が得られることがあります。

一方で子どもの頃からやっているわけではなく、大人になって始める人は、その時点で既に何かを習っていて、その遊びの時期を過ぎてしまっている可能性もありますよね。

でも、ある程度はリセットすることも可能だと思います。「自由にやってごらん」という指導が重要です。最初から型にはめてしまうと、想像力が制限されてしまうこともあります。

それは、まさに人間の想像力が解放される瞬間。

一方で一番混乱するのも「自由にやってみて」と言われる場面です。「こうやってみて」という指示の方が、人間にとってはやりやすいんですよね。だから、できればその指示が出る前の段階が理想なんです。でも、とはいえ、人間ってそこを乗り越える力があると思います。想像力というのは、ぱっとイメージが浮かぶこともありますし、ふと「こうしたらどうなるだろう?」と思いつくこともあります。全体像が見えていなくても、そうした直感があるのではないでしょうか。

深く相手のロジックや物の見え方を理解するためには、もう一歩踏み込んだ想像力を

チームスポーツの人たちと想像力について話したことはありますか?

ありますけど、スポーツの世界では想像力はあまり議論されず、重要視されていない気がしますね。例えば、サッカー選手が言う「想像力」というのは、基本的には定型的な動きから外れた予想外の動きを指していることが多いです。一方で、サーフィンのようなアウトドアスポーツでは、もっと自由な想像力が求められるんですよね。外的な環境も変動するので。

何が起きるかわからないという点で、より柔軟な想像力が必要になりますね。チームスポーツでは、想像力がないと共感力も持てないということがあるかもしれません。

チームでは、人間が社会的な生き物であるため、自然に動きが似てくる部分があります。それ自体も一つの想像力と言えるかもしれません。さらに深く相手のロジックや物の見え方を理解するためには、もう一歩踏み込んだ想像力が必要だと思います。特に多様性が求められる現代では、違う文化圏の人々の考え方を理解することが重要です。そのロジックを理解することが、国際的なチームでの強みになりますね。ただし、相手を想像することばかりに注力すると、自分自身を主張する必要も忘れてしまうことがあるので、バランスが重要です。

互いに想像し合わないと、うまく機能しないと。

日本人は特に相手のロジックを想像しやすい国民性があるので、それが日本人選手の強みになることもある一方で、互いが想像しあって一致していないと噛み合わないこともでてきます。

場合によってはネガティブに作用することもありそうです。

でも、多くの選手は、チーム内で自分の役割を見つけるという結論に至ることが多いようです。日本人の強みとして、相手の視点を想像することが挙げられると思います。個人の評価というよりも、その選手がいることで全体の能力が5%向上するというような、そんな特殊な能力を持っていると感じさせることがあるんですよね。特に主張が強い環境にいると、自然とリーダーシップを発揮する選手が多いように感じます。表には見えにくいリーダーシップかもしれませんが、非常に重要です。

スポーツ経験が社会でどう役立っているのか気になりますね。

異なる要素を組み合わせて新しい解釈を生み出す

為末さんは、自分の想像力は豊かだと思いますか? それとも、あまり得意ではないと感じますか?

僕は、どちらかと言えば得意な方だと思いますね。それに、広い経験が影響していると思います。経験によって、目の前に見えるものが、ただの問題ではなく、別の視点で捉えられることがあるんです。それが僕の想像力の源になっている気がします。

想像力を鍛えるために、何か意図的に取り組んだことはありますか?

特に意図的にやっていたわけではありませんが、好奇心が強く、幅広いことに興味を持っていたことが大きいと思います。特に、異なるものをつなげるような発想が好きでした。「何々とかけて何々と解く」という謎かけのような発想ですね。

関係ない二つのものに共通点を見出すということですね。

そうです。それは一つの想像力の形だと思います。異なる要素を組み合わせて新しい解釈を生み出すというのが、僕にとっての想像力の源です。

なるほど、面白いですね。

結局、何か新しいものを生み出すというより、既存の要素を組み合わせて新しいものを見つけ出すというのが、僕のやり方なんです。

優秀なひとりではなく、みんなの感覚を共有すること

そのような想像力が、体育やスポーツ教育にも取り入れられたら、面白いですね。

ただ、体育はどちらかというと、指示された通りに動く学問のような側面が強いと思います。それは想像力の逆ですよね。だから、ルールを少し曖昧にしたり、接触を増やしたりすることで、想像力を働かせる余地を増やすことができるかもしれません。そして、他者からどう見えているかという視点をシェアするフィードバックも重要だと思います。

他者からの視点、ですか。

体育って、よく「できた」で終わってしまうことが多いですよね。例えば、逆上がりができたらそれで終わり。でも、実際には、みんながどんな感覚を持っていたかをシェアする場ってあまりないんです。同じドッジボールでも、違う視点からどう見えるのか、例えば「俺はいつも外側にいるからつまらない」って感じてる人もいるかもしれない。

でも、そういう声ってあまり見えないんですよね。ずっと中心でボールを投げてる人の視点しか共有されない。みんなの感覚を共有することが重要だと思います。もう一つ大事なのは接触について。「ここまでやるとこうなるんだ」という物理的、身体的な状況や関係を学ぶことです。

スポーツは、日常生活では暴力とされる行為が競技においてはルール内とされるものもあります。その身体的な接触と力加減を覚えるのも、スポーツでしか学べないことでもありますよね。

スポーツの中で、勝ちながらもみんなが楽しめるようにするっていう矛盾した要素をどうやって実現するかが大事なんです。本当に勝ちにいくと、例えば男女混合チームだと、どうしても力の差が出ちゃうこともある。そうすると、どうやって複雑なパラメーターの中でバランスを取れるかや、成立するようなルールを考えられるかが重要になります。

ルールをその都度考えることをせず、既存のルールだけでやろうとすると、どうしても「強いものが勝つ」だけになってしまうんですよね。

そうなんです。でも、社会にはそんなに単純な指標が存在しない。だから、スポーツでも、勝ち負けだけじゃなくて、どうやってみんなが楽しく参加できるようにするかを考える必要があります。今のところ、みんなで何かを一緒にやるという方向性が、体育の授業の中ではまだ見出されていない気がします。

関係性の起点を指導することで全体が改善していく

指導する時、「のびのびやって」と言っても難しいですよね。そういう難しさに対して、アドバイスの仕方はありますか? 「自由に全力でやってみよう」というような方法として、どういうことを話しますか?

例えば、ハードルの指導をするときによく言うのは、「ハードルの上にふすまがあるから、それを破るように飛びなさい」ということです。分解すると、地面をしっかり踏み切ることで勢いを出し、入る角度を良くすることが大事です。ふわっと入ると跳ね返されてしまうので、きちんと蹴りに行くことが必要です。あとは、蹴ろうという意識を持って、出す力を早く強くしてほしいです。そして、足だけで蹴るのではなく、自分の上半身も使うように伝えます。体重を上半身に乗せるようにですね。

それらが一つの指導としてまとめられていますが、個別に指導することも可能です。「上半身を倒そう」「地面を蹴ろう」「腕をリードしよう」といった具体的なアドバイスです。ですが、個別に指導すると、子供たちがぎくしゃくしてロボットのようになってしまうことがあります。

「これさえ言えば他が付随する」といった起点になる話をするのですが、見分けるのが難しく、時間がかかります。子供たちは全てを大事にしようとするため、枝葉を切り捨てる作業がほとんどです。例えば、腕振りは大丈夫だとか、頭が上がるのは全然気にしなくていいと言います。それよりは、ハードルに入るときに勢いが足りないので、それだけやってみてほしいと伝えます。気にしていることが多すぎると、散漫になってしまうので、余計なことを考えないように伝えることが多いです。関係性の起点がわかるようになれば、他の部分はわざわざ改善しようとしなくても結果的に全体が良くなることがあります。

教える側も全体を理解しているから、全体として一言に集約できるのですが、子供たちはその全体を理解する文脈がないため、より大事なことを一つだけ教えてもらった方が良いのですね。

そうです。余計なことを考えないことが、特にすでに陸上を始めている子にとっては重要なアドバイスだと思います。新しく何かを学ぶよりも、シンプルなことを強調する方が良いと感じます。

指導者の想像力と語彙を問い直す

走り方は個々の身体に依存していて、ひとつの指示が全体としての最適解とは限らないですよね。それぞれ違う個々の身体の最適解をどう見出すかという点が重要だと思います。

素晴らしいご質問です。二足で走るうえである程度普遍的な原則があると思います。まずはその原則に集約されつつ、その後に文化圏の違い、最終的には個人の身体へと進むわけです。

これはコーチング哲学の違いにも関係していて、型に向かう守破離のプロセスを重視するコーチもいれば、個々の身体に合わせて動こうとするコーチもいます。アメリカのコーチは後者が多い気がしますが、日本人コーチは比較的型に固執することが多い印象があります。どちらがいいかはわかりませんが、高校生や大学生を見ると、アメリカはタイムのばらつきが大きく、日本は小さい傾向があります。

指導者側の想像力が問われますね。個別に対応するためには、指導者が想像力を持たなければなりません。型にはめた方が楽ですが、指導者側も想像する必要がありますね。

これが非常に重要なポイントだと思います。相手の骨格やバランス、性格を理解することも大切ですが、言葉の使い方も重要です。どのような言葉から何を想像するかは、人によって異なるので、言葉の方向性を変える必要があります。スポーツだけに関わってきた人で言葉が少ない人は、多様な選択肢を与えられないことがあるかもしれません。その結果、自由に広がる可能性を阻害してしまうかもしれません。

指導者は自分自身の成功体験を普遍的な事実だと考えて、みんなにはめ込もうとしがちです。しかし、個人の骨格や性格は異なるため、成功体験がない人の方が、より広く選手を育てるコーチになることが多い気がします。

男性が女性を指導する場合、身体の違いや痛みに対する経験値の違いがあって、想像しなければならない部分も多いです。

その辺りが軽視されてきた部分は多いと思いますが、なかなかクリアできていないのが現状です。文化的に、男性コーチが女性選手を指導することが多かったですが、逆もあり得ると思います。コーチングは前半が技術指導で、後半は質問型になることが多いです。僕の感覚では、女性の方が質問型のアプローチを取ることが多いように思います。「どうしてそう思ったの?」とか。

人間だからこそ信じられるという感覚

AIやデジタル技術によって、トレーニング方法が大きく変わっていくのではないかと思います。特に、再現性が求められるスポーツにおいては、イメージトレーニングが非常に重要です。そのイメージがAIによって視覚化されることで、より具体的に理解できるようになると思います。

AIとの組み合わせは、今後スポーツ界において絶対に出てくると思いますし、プラスの効果が多いと考えています。具体的にどうなるかは実際に起きてみないとわかりませんが、例えば体操でひねりを加える場合、重力など様々なパラメーターを入れれば、合理的な動きを生成して参考にすることはできると思います。ただ、それを選手が見て「こうやってやるのか」と思うこともあり得ますが、最大の問題は人間がそれを信じられるかどうかです。やはり人間が行ったことには大きな意味があり、同じ人間ならできるのではないかと思う一方で、AIのやることは計算上の話に過ぎないという見方も存在します。

確かに。脳も身体もAIを信用できるか。

「人間だからこそできる」という感覚は、想像力の一部です。

バーチャルな世界は、常に想像力で補わなければならないという部分もありますよね。

これは架空のものであるという認識を持ち続けない限り、ずれが生じることがありますね。それに加えて、想像力が無限に広がるのか、それともリソースの配分に過ぎないのかという疑問もあります。どこまでも広がることは難しい気がします。

刺激しながら進んでいく中で、想像力が減少したという見方もできますし、領域が固定化されたという表現もできると思います。つまり、同じ領域でずっと想像を巡らせている人に対して、外から見ると「想像力がない」と見えてしまうことがあるということです。やはり、異なるものとの組み合わせがあることで、想像力が豊かになると感じます。ですので、想像力が減った増えたという話ではなく、常に対象が揺らいでいるかどうかの違いがあるように思います。

意識するより先に体験が存在する

周辺環境とのインタラクション、いわゆるアフォーダンスについてですが、外部と自分の身体との間で自然にインタラクションを行っていることを考えると、普段は人々が注意を向けているため、完全にはそれが実現できないと思います。例えば、バドミントンをしているときに、横から「考えなきゃいけない質問」を投げかけると、打つのを躊躇してしまいます。それは、意識的に考える行為が無意識的に動いている身体を邪魔しているからです。しかし、その意識を完全に取り払ったときには、外部の環境と自分とのインタラクションが純粋に行われます。

もう少し壮大に言うと、「センス オブ ワンダー」のように、自然の中にいるときに私たちが感じ取れる何かが存在するのではないか。それは、今寒いなといった意識的な感覚ではなく、もっと自然な状態で感じるものです。

なるほど、そうした感覚を無意識に感じ取っているわけですね。

その後、余韻が残り、「あれは一体何だったんだろう」と思うことがあります。これは別に大げさな話ではなく、人生のどこかで皆が経験することだと思います。そこから生まれるアイデアが何かに生きることもあると思います。しかし、本当の体験というのは、その瞬間に私たちが意識しているわけではないのではないかとも感じます。つまり身体が先行して無意識的に体験している。

私たちは体験をしている中で、「夕日が綺麗だな」と思ったとき、振り返ってみると、実際には「なんだったんだろう」という気持ちになります。例えば、夕日が綺麗だと感じていることを意識的に思い出すのは難しい。技能的な行為においては、その行為を行いながらその領域に入っていく感覚があります。

たしかに。それはおもしろいですね。情動と認知が同時に起きなくて、身体が先行して感じたことと、意識的にその感覚を理解することの間に想像するという行為がブリッジしているのかもしれないですね。

そんな感じかもしれません。

為末さんと考えた想像力をまとめる

為末さんに伺った話をまとめると、運動における「想像力とは何か」と「想像力を養う」という2点で整理できる。

【運動における想像力とは何か】

・見たことのないものを見るという経験を通して、自分の身体の可能性に延長線を引いていくもの

・身体が動くことで次のイメージを作り出していく、身体とイメージの相互作用的なもの

・想像した動きのイメージを、身体を“こねながら”アウトプットするもの

・遊びながら試してみようという好奇心に基づいたもの

・“なぞかけ”のように異なるものに共通点を見出し接続していく感覚(身体に限らない)

・身体運動における関係性の起点がわかることで、(想像された)全体/全身は結果的に連動していく

【想像力を養うために大切なこと】

・元々持っている身体や感覚、知識、体験も重要

・文法(ルール)が身体化される前段階、頭よりも先に身体が動く感覚時期に多様な体験が必要

・異なるものを組み合わせることで、想像力は豊かになる

・ルールを曖昧にしたり、他者との身体接触を増やしたりすることで、想像力を働かせる余地を増やすことができるかもしれない

・チームスポーツにおいて、中心となるプレイヤーの視点だけでなく、様々なプレイヤーの視点、感覚を共有することが重要

運動における想像力は、身体運用の新しい可能性を主体的に導くためのものであり、「遊びや好奇心に基づいた行動や発見、アイディア」がそのトリガーとなって発揮される。

またその「遊びや好奇心に基づいた行動や発見、アイディア」は、「身体の感覚的な自由さ」や「他者の身体を見ること」、「関係のないようないくつかを組み合わせてみること」、「視点を多様に持つこと」などによって促される。

このようにまとめることができた。基本的には走るという自分ひとりで挑む競技経験から多く考えられたものであり、他者と関わりながら行われる運動については違う角度からもリサーチを続けていきたい。

この記事の著者

good and son

山口博之

FRLエディトリアルディレクター/ブックディレクター/編集者

1981年仙台市生まれ。立教大学文学部卒業後、旅の本屋BOOK246、選書集団BACHを経て、17年にgood and sonを設立。オフィスやショップから、レストラン、病院、個人邸まで様々な場のブックディレクションを手掛けている。出版プロジェクトWORDSWORTHを立ち上げ、折坂悠太(歌)詞集『あなたは私と話した事があるだろうか』を刊行。猫を飼っているが猫アレルギー。

https://www.goodandson.com/