バーチャル空間での身体性・運動とは、これからの想像力にどんな影響を与えていくのか。

そんな壮大なテーマを前にすると、それを紐解くための具体的な問いすらも、探り探りとなる。運動とはなんぞや?そもそも身体とは? 自分と常にあり、行ってきたことなのに、その実それが一体何なのかはよく分からない。まして、テクノロジーの爆発的な進化はその定義を現在進行形で曖昧なものにしている。

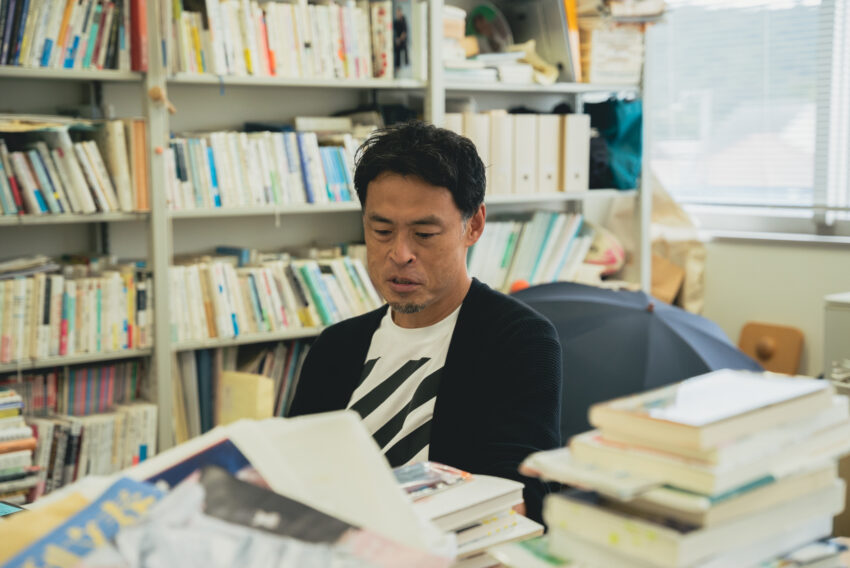

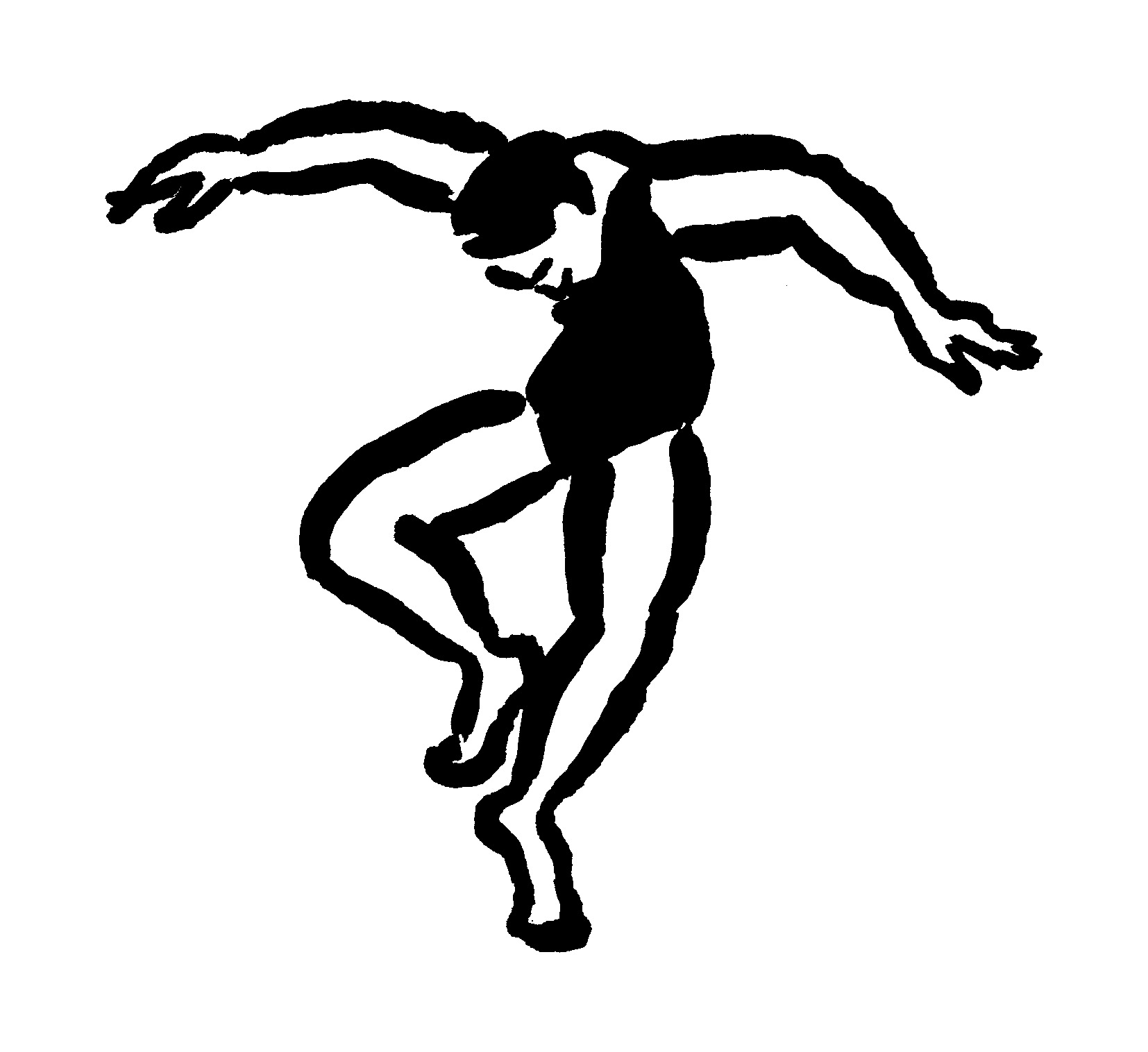

基本的な問いから、バーチャル空間がおり重なる社会での新しい身体性、物理規則に縛られない想像力の射程まで、身体認知研究者・櫻田国治が答えてくれた。

「身体化感覚」の重要な要素

まず、身体性とは学術的にどのような捉え方をするのでしょうか?

身体性に関しては、心理学の分野で言及される「身体化感覚(Sense of Embodiment)」というものがあり、そのなかでは3つの重要な要素があるとされています。

ひとつ目は「ミニマルセルフ(Minimal Self)」といわれる、比較的短期間で書き換え可能な身体情報に対する身体化感覚です。そこでは、対象を自身で制御できているかの「行為主体感」、自分の身体として感じられているかの「身体所有感」が重要な要素になります。自分を後ろから見る錯覚やラバーハンドイリュージョン(後述)が具体例として挙げられます。

二つ目は「自己位置感覚」です。自分がそこにいるような感覚、とでもいいましょうか。これも、比較的短時間で得ることができる感覚です。例えば、幽体離脱やバーチャル空間でのアバター使用時など、主観的・客観的な見た目の身体が複数存在する場合、自分の位置感覚がどこにあるかが重要になります。

最後が「ナラティブセルフ(Narrative Self)」です。これは自身の生活環境や習慣、経験などによって長い時間をかけて培われてきた自己認識を指します。物理的な体験や社会的な関係性を通じて形成される、より深層的なアイデンティティといえます。こうした三つの要素を指標にして、物理空間やバーチャル空間において、どの程度主観的に身体性を持っているかを判断するのです。

-

櫻田国治(身体認知研究者)

東京大学 先端科学技術研究センター身体情報学分野 稲見・門内研究室、慶應義塾大学大学院 理工学研究科 杉本研究室、それぞれで特任助教を兼任。バーチャル空間におけるアバター、およびオブジェクトに対する人の認知・知覚、運動制御を研究する。最新技術「空中結像技術(AIRR)」によって仮想現実空間を舞台上に再現した『VR能 攻殻機動隊』では、映像技術の一部も手がけた。

では、その身体性が「運動」とどのように関わっているんでしょうか?

何を運動と定義するかは難しい問題ではあるのですが、自分が想起する運動の範囲が身体性と強く深く関わっていると考えています。例えば、人型ロボットをコントローラーで操作する場合、人の体に似ているため運動を想起しやすく、結果として表現される運動とのギャップも小さい。操作する対象がコントローラー(を介したロボット)であっても、身体性を感じることができます。これは「つもり制御」と呼ばれる現象の一例です。

特に短期間で変化が可能なミニマルセルフに関しては、生得的な身体と視覚的に似ていることで動きの想起がしやすく、身体化感覚を得ることに繋がります。

身体性=フィジカルな身体?

自分が想起する動きと結果にズレがなければ身体性だとすると、身体性とはフィジカルな肉体、あるいは運動をともなっていることを必ずしも意味しないのでしょうか?

身体性/運動が物理的な身体を持つことか否か、という点に関しては研究分野ごとに議論がわかれ、端的に答えることは難しいんです。バーチャル空間では、例えば「昆虫」「動物」のようなアバターも当然考えられますよね。人の身体のかたちと違う対象に対して、うまく運動を想起できるような制御方法や感覚のフィードバックを行い身体性を持てるようにすれば、そうともいえるかもしれません。

ただ、視覚のフィードバックだけでは必ずしもそうとはいえません。例えば「ラバーハンドイリュージョン」は、人工手(ゴムの手)とあわせて自分の手も筆などでなぞって同時に刺激すると、人工手が自分の手のように感じられる、つまり自身の身体運動だと錯覚する現象です。これは、実際にはその前段階で手をなぞって物理的な触覚との同期を行っているんです。想起する動きと結果の差を認識するという点で視覚は非常に強い要素ではあるのですが、フィジカルな身体/運動をともなわない身体性を得るには、やはりマルチモーダルな感覚の接続が必要になるわけです。

自律走行車でブレーキやハンドルから手を離すのは最初はものすごく怖いけれども、徐々に慣れてくるという現象がありますよね。こうした習慣によって培われたナラティブセルフに起因する想起の範囲も、変容するものなのでしょうか?

もちろん、学習を続けていくことである程度順応はしてきますし、学習を通してどのようなプロセスで身体性を与える(自分の身体だと錯覚する)ことができるかの研究は、近年非常に進んでいます。脳のなかでは、これまでになかった身体を制御するための新たな接続ができることもわかっている。

電気通信大学の宮脇陽一教授による人工指「第6の指」が身体感覚を得ることに成功したということもそれを表していますよね。

ただ、どれだけ学習しても身体化感覚をうまく得られないものも、なかにはあります。そもそも、ナラティブセルフを書き換えるのは非常に難しいという前提がまずある。

「ビット」で構成される情報世界と「アトム」で構成される物理世界の境界を「シャノン界面」、世界を直接制御できるものと制御できないものにわけるための「ウィーナー界面」によって、人と機械の関係性を考えられるという話があります。この考え方に基づいて、我々が制御もしくは身体化できるものを解明して制御できることを増やしていくと同時に、制御できるものとできないものの境界を行き来して自在に切り替えられることが重要だと考えています。

それが稲見・門内研究室が考える「自在化」のひとつの考え方ということですね。

例えば、スマホはもはやわたしたちにとって身体性のあるものといっていいと思いますが、スマホを持ってない瞬間も当然あって、そのときは自分の身体ではなくなります。しかし、スマホを持てばまたすぐに身体化された感覚が戻る。どれだけ学習しても慣れない/想起できないような、ある種の身体と対象の運動が断絶した感覚を、この自在に切り替えられる感覚をつくることで接続する、という試行錯誤を続けています。

アインシュタインのアバターで、計算能力が上がる!?

自身の記憶や対象に対する先入観といったナラティブセルフを、アバターを利用して更新する興味深い研究も存在します。例えば、アインシュタインのアバターを使ってアインシュタインのように振る舞った結果、普段よりも少しうまく認知課題を解けるようになった(プロテウス効果)というものです。

それはおもしろいですね。

音楽を軽快に演奏するアバターを使用したときリズム感が少し増した、という研究結果もあります。このようなプロテウス効果は、効果量や実験の再現性などに課題はありますが無視できない効果をもっています。ただ一方で、ナラティブセルフを書き換えること自体が正しいのか、どこまで書き換えることが健全なのかも、常に議論されなければなりません。

しかし同時に、アバターに対する人の想像力といえるものを使って、ステレオタイプや考え方、振る舞いに変容を働きかける可能性は大いにあるのではないでしょうか。物理空間の情報をバーチャル空間にも反映して、そのなかで生活するアバターの行動や規範の変化を計測したり、あるいは書き換えるなどの検証も行うなかでそう感じます。

いま言及していただいたナラティブセルフの変容のしかたは、バーチャル空間特有のあり方のような気もします。

自分の見た目や、これまで培ってきたナラティブセルフとは異なる人格やアバターを用いながら、新しいナラティブセルフをかたちづくる。自分の本当の人格や人間性を指す「トゥルー・セルフ(True Self)」がそこにあると考えるひとも多く、これはバーチャル空間ならではの現象かもしれません。

物理空間は、人の運動の想起やリアリティが物理規則の範囲に限定されてしまいます。しかし、人間の身体感覚というのは実はもっと自由度が高く、より広い範囲で運動を想起できる許容性をもっている。

バーチャル空間は物理空間の制限をどこまでも拡張することができ、重力や光なども書き換えることも可能です。現実の物理規則だけに制限されない情報空間を人にフィードバックすることで、新しい身体の感覚として接続することができるんです。それによって、自分が培ってきたナラティブや考え方、想像できる範囲が変わっていくということは、チャレンジングではありますが可能なのではないかと思います。

「シンパシー」はどこからやってくるか

活用のしかたは非常に慎重に議論する必要があるものの、身体性やナラティブセルフが書き換えられることによって、自分になかった別の想像力が働く可能性はある、と。そのフィールドとしてバーチャル空間はより重要なものになりそうですね。 では「思いやり」はどうでしょうか。明らかに自分とは異なる存在に対しても、「嫌な思いをして欲しくない」「幸せになってほしい」といった思いは発動しますよね。ナラティブセルフが書き換えられているわけではないけれども、自分と自分以外のものを重ね合わせて想像すると思うのです。

これは、ナラティブセルフとは異なる方向性で研究されている「シンパシー(Sympathy)」にあてはまるかと思います。例えばロボットが転んだ映像をバーチャル空間で観たときに、人間のアバターが転んだときと同じように共感的な恥ずかしさを感じます。バーチャル空間では、相手に対するシンパシーや同調が特有の生起のしかたをする、といった研究結果があるんです。

これは相手の見た目に起因することが多いともいわれています。例えば、赤ちゃんやお年寄りに対して優しく接しようという感覚は多くのひとにありますよね。バーチャル空間において自分と近しい、あるいは好んだ体型や見た目に書き換わることで、人同士のコミュニケーションを豊かにできる可能性もあります。これはナラティブセルフが書き換えるというよりも、その人自身が持っているナラティブを利用する、というイメージでしょうか。

そうした研究も近年では進んでいるんでしょうか?

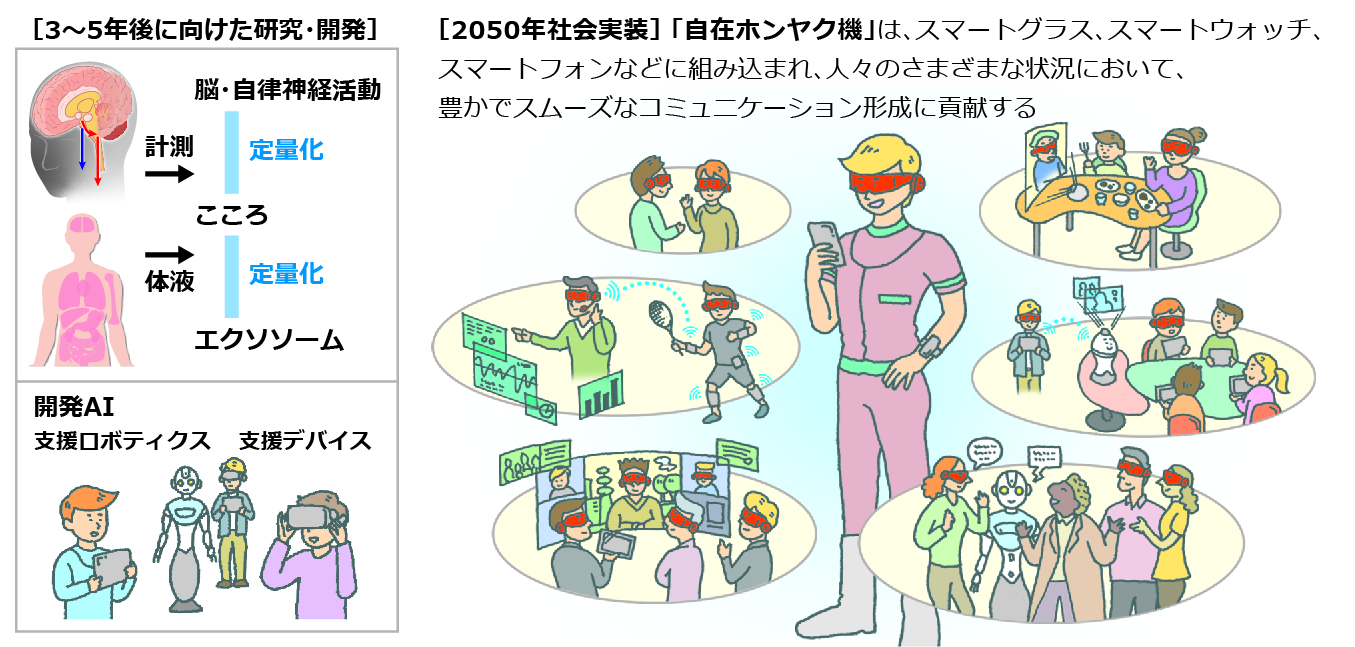

稲見・門内研究室が携わる、内閣府による「ムーンショット型研究開発事業」のプロジェクト「多様なこころを脳と身体性機能に基づいてつなぐ『自在ホンヤク機』の開発」では、人によって社会性や倫理観が異なるなかで、お互いが心地良いコミュニケーション空間を模索することを目的にした研究を行っています。ある人にとっては普通の表現だけれども、別の人にとっては圧力を感じる。そんな物理空間でも起きうる問題に対して、表現を優しく変えたり、アバターや映像に映る自身の話し方、声色、表情などをテクノロジーによって書き換える。人と接するときの「人当たりのいい自分」をつくることで、互いにシンパシーが生まれるようなコミュニケーション空間を構築するんです。

おもしろいですね。バーチャル空間におけるこれからの身体性や想像力が、体に障害のある人や高齢者、物理的な運動が困難な人々にとっても、新しい意味や可能性をもっていくようにも思えます。

実際に、弱視や乱視、色盲の方の視界を表現し体験できるVRアプリケーションなど、さまざまな研究がなされています。長井志江先生(東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授)や熊谷晋一郎先生(東京大学先端科学技術研究センター)の研究グループによる「自閉スペクトラム症知覚体験シミュレータ」などもあります。ASD(自閉スペクトラム症)を抱えた当事者の、視覚過敏や視覚鈍麻として知られるコントラスト強調や不鮮明化,無彩色化,砂嵐状のノイズといった症状がどのような視聴覚刺激によって引き起こされているのか解析・モデル化しています。このシミュレータを利用することで、定型発達者がASD当事者の視覚世界を体験することができ,非定型な視覚が社会性にどのような影響を与えているのかを理解することを通して、真に有益な支援法を提案することが期待されています。こういった、物理的な空間だけではできなかった、異なる身体感覚への想像の促しかたはどんどん出てきていますね。

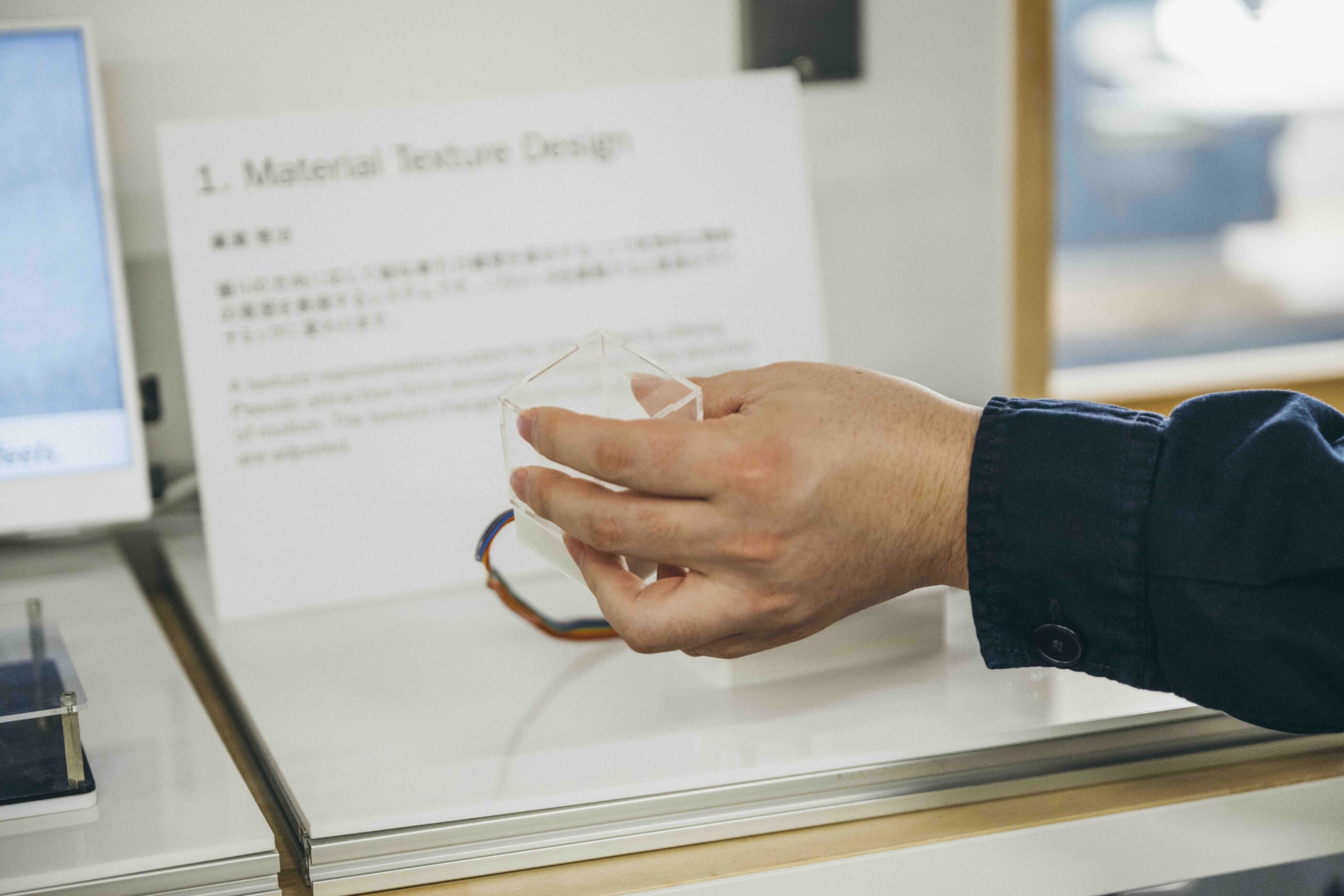

視覚的にだけでなく、フィジカルにひとの感覚を繋ぐという観点から、稲見・門内研究室は遠隔二人羽織ロボット「Fusion」や「自在肢」などの研究開発も行っています。そして、このようなロボットと人間がインタラクションするためには、バーチャルリアリティの技術が用いられているんです。

-

自在肢

稲見・門内研究室が研究を進める「自在肢」。人間の通常の腕や手に加えて「第三の腕」としての可能性を提示するものだ。6つのターミナルを持つベースユニットと、遠隔操作で制御された着脱式ロボットアームからなるウェアラブルシステムは、複数の装着者間での腕の「交換」などの社会的インタラクション(相互作用)を可能にする

-

自在化身体

稲見・門内研究室が掲げる「自在化身体」は、物理身体の拡張の先も見据えている。自分の身体に違和感があれば、心と身体を切り離して(幽体離脱・変身)理想の身体を手に入れることができる。さらに、複数の身体の使い分け(分身)、複数の人間が協力してひとつの身体を操る(合体)世界を目指す

今後の見通しについても伺わせてください。バーチャル空間といえばデジタル空間を想像しますが、現在ではAR(拡張現実)やMR(複合現実)など、非常にクロスリアリティー化しています。加えて、「自在肢」のようにフィジカルな人体の拡張も進んでいくかと思います。そうしたなかで、これからのバーチャル空間というフィールドは、どう変わっていくと考えていますか?

物理空間とバーチャル空間が重なる、例えばデジタルツインのような研究領域では、アバター的な要素はあまり考慮されていません。建築や医療の現場など、オブジェクトの静的な情報を空間に加えることが現在の本流といえます。しかし今後は、そこに動的な要素、つまり人間の身体的な情報が加わっていくように思います。

そうしたなかで、ひとの、あるいは自律的なロボットやアバターも含めて、それぞれの社会性や行動規範、倫理観がどう変わっていくかも検証しています。アバターやバーチャル空間での倫理規定を形成する動きも活発になっていますし、新しい倫理観のようなものが形成される可能性はあると思います。そういったものが発展していくかは、個人的にとても興味深いテーマのひとつでもありますね。

バーチャル空間を介した新しい身体性との接続や想像力の喚起によって、それこそスポーツマンシップや武道のような身体における道徳観も広がりを見せていくかもしれませんね。今日は、刺激的なお話をありがとうございました。

Text:Takuya Wada

Interview & Edit:Takuya Wada

Photographs:Takehiro Goto