踊ってみると、踊っている人のことがわかるようになるか

「身体を観る想像力」を「身体を使う想像力」を通して、再検討する試み。

自分と似た身体を持つ他者の動きや痛みを見て、まるで自分に起きたことのように感じてしまうことがある。共感とも呼ばれることがある現象だ。

他者の行動を見ることで、同じ行動を脳内でシミュレートして再現する「ミラーニューロン」という神経細胞の存在も知られているが、それは2種類あると言われる共感=「感情的共感」と「認知的共感」において、大事な役割を果たしていると言われている。

感情的共感:相手の感情が自分の中にも伝わってくるような体験

認知的共感:相手が置かれている状況を頭で理解する働き

今回ダンスのワークショップを通して、自分と他者の身体を知ることで、ダンサーの踊る身体をそれ以前とは違ったものとして観ることができないだろうかと考えた。

「踊る身体をめぐる想像力」を知ることによって自分の身体感覚を捉え直し、他者の身体を想像的に捉えることについて新たな視点が得られるのではないか。つまり、ダンス経験によって感覚した身体の想像力が、社会的な想像力へと展開するきっかけとなるか考えてみたかったのだ。

他者に触れ、重力/体重をやり合いながら身体を動かしていく”コンタクト”というダンスの手法を使ったワークショップによって、身体と想像力の間にどんな変化が訪れるだろうか。

コンタクトという手法 - 接触と重力、呼吸と運動

今回、ダンスカンパニー「OrganWorks」に所属するダンサー、渡辺はるかさんと高橋真帆さんを先生としてお迎えし、ダンスワークショップを開催した。いわゆるコンテンポラリーといわれるダンスを踊るダンサーのお二人だ。

コンテンポラリーダンスは、ダンスのジャンルというよりは現代/同時代のダンスという意味であり、様式や振り付けのルール、物語性、音楽など、決まったかたちのあるダンスではない。

身体をいかに扱うかにフォーカスした舞台芸術として、身体/身体性についてのメタ的な視点が含まれていることも多く、観客はその身体と動きをじっと見続ける。鍛えられた身体の圧倒的なムーブメント、身体性を拡張していくような表現は観るたびに驚かされる。

一方で、ダンス経験がまったくない自分は、目の前で繰り広げられる圧倒的なダンサーの身体感覚を捉えることのできないもどかしさも経験してきた。

-

OrganWorks

2013年より平原慎太郎が主宰となり主に舞台作品の企画運営及び振付、舞台衣裳、映像、楽曲、広報デザイン等を制作する団体として活動を始める。各々の活動を精力的に行うメンバーが公演や企画毎に集合して作品を制作、団体が個人の能力を発揮する為の器に近い状態で存在している。

今回のワークショップは、触れ合いと重力、呼吸などによって自分だけでなく他者の身体も感じることのできる「コンタクト」という手法を使い、ダンサーによる身体表現を感覚/体験することによって、「身体を観る想像力」と「動く身体の想像力」について考えていくべくプログラムを考えた。

ワークショップは以下のプロセスで行った。

ーーーーーーーー

ウォーミングアップ(コンタクトの導入的にペアになりながら)

⇨ 先生のダンス試演を観る

(観ることを通して身体性、動きのイメージを掴む)

⇨ ワークショップを受ける

(動きを通して自分の身体/他者の身体を捉え直す)

⇨ 改めてダンスを観る

(観て、動くことでできてきた頭と体のイメージをもとに改めて観る)

ーーーーーーーー

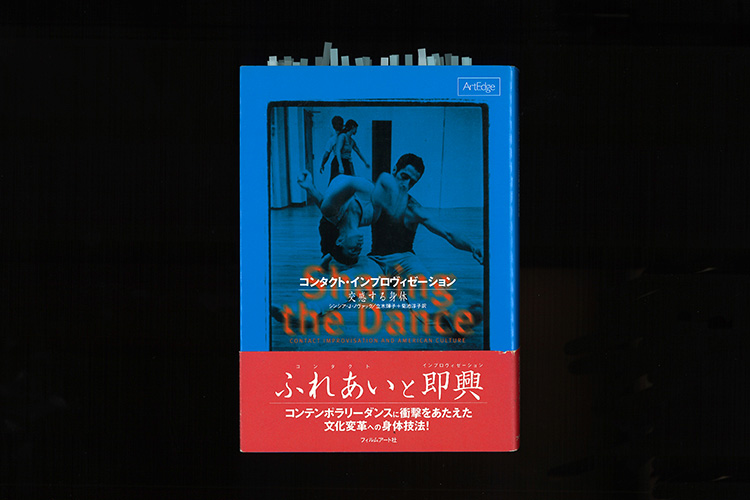

コンタクト・インプロヴィゼーション

コンタクト・インプロヴィゼーション(以後、コンタクト)は、1972年アメリカにてダンサーのスティーヴ・パクストンが考案したダンスの即興形式。相手と体重のやりとりをしながら、そこに生じる動きの流れにまかせて動いてゆき、手や腕など身体同士がコンタクト/接触することにより重さや呼吸、力、意思を受け渡し合い、動きをつくりダンスにしていく。

今回はインプロヴィゼーション=即興的なダンスのない、コンタクトの要素だけを使ったワークショップを行った。

空手家からスノーボーダー、スポーツ経験なしの人まで

今回参加してくれたのは、フィールドリサーチラボのメンバーとゴールドウインの社員を中心に、異なる身体感を持っているであろう以下のゲスト2名を加えた合計10名にご参加いただいた。

・小谷実由(モデル)

・目代結菜(空手家)

小谷さんはモデルで、常に観られる側として身体を常に意識しているはずであり、目代さんは新極真会の空手家でフルコンタクト空手世界準優勝(2025年)という実績をもち、日々直接全力で身体をぶつけ合っている。

ゴールドウインの社員もプロレベルのスノーボーダーから柔術を習っている人、特別なスポーツ経験のない人まで、年齢、性別も多様なメンバーで実施した。

身体感覚をさぐる6つのウォーミングアップ

<ウォーミングアップ>

まずはウォーミングアップ、2人1組になり様々な動きを行っていった。

1:指の輪と腕のマッサージ

向かい合って座り、どちらかの手の親指と中指で輪をつくり相手の手首を掴む。掴み方は、「オーダーメイドの指輪」のようにピッタリだけどキツくないくらいの加減。また掴まれた相手は逆の手で相手の手首を同様に掴む。

手首を掴んでいる指の輪を広げたり狭めたりしながら肘くらいまで這わせ、相手が心地いいと感じる程度にマッサージをしていく。掴んでいる手と腕はアクティブに動かしながら、反対の掴まれている手と腕は力を抜いて相手の動きに導かれるように動かす。

掴み掴まれている感覚と、能動的に動かす手と受動的に導かれる手という相反する感覚を同時に感じていることに意識的になる。

2:開く脚と閉じる脚

向かい合って正座し、一方が正座したまま相手の正座した足を挟み、相手が足を開こうとするのを防ぐ。パッと見は何も起きていないように見えるが、開こうとする足に対して、足が閉じる方向に力を入れて均衡している。強くしすぎて痛くならないよう、力の均衡するポイントを探っているため双方がかなり筋肉を使っている。

3:上半身の揺らしあい

向かい合ったまま長座になって足を開き、相手と足裏同士を合わせながら、お互いの手首を掴み合う。繋いだ腕を押し引きしながら、上半身を引っ張り合い、体を横に倒したり、後ろに反らせたりする。湯船でお湯が波を打って揺れるように動きながらストレッチをしていく。引っ張られるだけでは倒れてしまうところを、互いに引き合い力を渡し合うことで背中の筋肉が伸びていく。

4:背中の受けあいとお腹の開きあい

長座で背中合わせになり、どちらかが膝を曲げながら背中を上に滑らせていき、相手の背中に乗っていき、足は徐々に伸ばしていく。下の人は体重を受け入れながら背中を倒していく。しっかり体重を乗せ、反った状態でできるだけリラックス。乗られている人は手を床について相手をしっかり支えます。下の人のタイミングでゆっくり体を起こしていく。

5:腕と背中の伸ばし

立って向かい合い、右手(もしくは左手)同士で相手の手首を握り合う。腰を下に落としていき、互いの腕が伸びきるところまで引っ張り合い、引っ張り合う力で体を支えている状態にする。自分の骨盤や頭など、「重たい部分」を意識して、後ろから引かれている感覚で後退させ、腕を引っ張り合いをキープ。筋肉で引くのではなく、重力で引かれてしまっているイメージを持つこと。

6:支え支えられて体重移動

ひとりが真っ直ぐ立ち、もうひとりは相手の肩や腰、背中などに両手を当てる。立っている人は相手が体重を掛けてきもて倒れないように重心を動かし続ける。体重を預けている人は、腰辺りまで押している手を下げていき、体重を預けながら斜めにしていく。相手を押すことでお尻が出てしまわないよう、頭からお尻、足までがまっすぐ直線になるようにイメージし、一人では立てない身体を意識する。支えている側は倒れないように体重移動をして、安定した姿勢をつくり続ける。

最初の試演鑑賞

– 試演終了 –

コンタクトワークショップ本番!

試演を観た後は、いよいよコンタクトのワークショップに入っていく。

1:点で体重を支え均衡させる

直立して2人が前方を向き、体はまっすぐなまま右に倒し、互いの肩で斜めの状態を支え合うようにする。

2:移動しながら不安定な身体のバランスをとる

2人とも外足に重心を置き、内足は自由に動かせる状態にしながら、寄りかかり合う状態をキープしつつ、どちらかが肩を徐々に下に滑らせて降りていき、四つん這いの状態に移行する。

3:互いの身体の接点と体重の移動

立っている人が、自分の脇腹を相手の脇から背中に這わせながら、向こう側に手を伸ばし、体重を預ける。

4:体重/重力の受けと返し

下の人は、上の人の体重を受けながら、相手の体重が十分に自分の方に乗っている感覚を得たら、相手の身体を反対に押し戻す。

5:左右と下への荷重

体勢を戻していきながら、ふたりとも背中合わせになるように体を捻り、背中合わせになったら背中の合わせをキープしながら体を落としていき、座る。

6:左右と上への荷重

座った状態から、お互いに背中に体重方向に押すことで背中合わせしたまま、ゆっくりと立ち上がる。

7:信頼と体重

立ち上がったら、どちらかがまっすぐな姿勢のまま背中を相手に預け、預けられた方は、相手が自然に体重を預けられるようにしながら、体を落としていく。

8:ある程度まで下がったら、背中をゆっくりと押し返し、どちらも立った状態まで戻す。

この1〜8までを一連の動作として、連続してつなげていくことが今回の仕上げとなる。

二度目の試演鑑賞 - 身体を観る目に変化はあった?

ウォーミングアップ、試演鑑賞、ワークショップ、そして再びの試演鑑賞を終えて、みんなで振り返りを行った。

◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️

渡辺(講師)

今回のワークショップのポイントとしては、最初にやったウォーミングアップとして行った、体を伸ばしたり、筋トレみたいな力をかけたり、手首をマッサージしたりといった動きが、複数組み合わせるかたちで、最後の方に我々がマテリアルやシークエンスと呼ぶ動きとして出てきていました。最初のマッサージや引っ張り合う力の関係性が、試演した動きと繋がっていたことがわかっていただけましたでしょうか。

今日のワークショップをやってみたことで、私たちが演じた時に、ふたりで力を掛け合った時に、どのくらいの力でお互いの身体に変化がやってくるのがわかったり、人間の筋力や体重/重力を感じたり、運動の均衡や変化、流れが見えてきたり、それによってテーマも頭の中に浮かび上がってきたりということにまで繋がってくれたら、今日の成果としては素晴らしいと思います。

高橋(講師)

コンタクトは1人ではできなくて、相手がいないと成立しません。体を使った最高のコミュニケーションで、やりながら色々こう話し合ったりすることもすごく心地よくて、お互いコミュニケーションをしながらできることがこのダンスにとって大事だと思います。

受講者たちの声

山口(FRLメンバー)

身体の想像力のテーマをリサーチしていくなかで読んだ、これから体育の授業は「早く、強く、高く」という身体能力の向上ではなく、もっと「人の触れ方」みたいなものをいかに学ぶかが求められるんじゃないかという話が何度も頭をよぎりました。スポーツ的な敵とのぶつかり合い、奪い合い的なことではなく、コンタクトのようなダンスで人に触れること、物理的な身体の接触があることによって導かれるものがさまざまにあるんじゃないかなと。

自分の力じゃなくて相手の力、相手の身体があるからこそ、成立する状態があって、体重を受け合い加減を察しながら調整するという、お互いのバランスをそれぞれ想像的に補完し合わないとできない行為ばかりでした。それを経験した後にダンサーのダンスを見ると、身体の預け方、力の働き方、バランスの保たれ方とか、信頼関係が機能しないというのがわかる。やってみて実際わかったことで、とてもおもしろかったです。

上沢(FRLメンバー)

僕も含めたリサーチラボメンバーは今日のワークショップが二度目でした。普段は登山やトレイルランのようなひとりのスポーツをやっていて、誰かと一緒に身体の動きを成立させることの難しさを実感しました。自分と相手を思ったかたちや状態にしようとしてできなかったとき、「力任せにやらない」と先生に言われたのが、印象に残っています。相手を力でこちらの思う通りに動かそうとすることの傲慢さがあってはダメなのだと受け取りました。

鈴木(FRLメンバー)

最初に先生2人の踊り見た時、ちょっと無理かもと思ったんですた、ワークショップを終えた後に、もう一度試演を見て、「なるほど、体はそう動いていくのか」といういくつかのポイントに気がつきました。今回のテーマである想像力が働いてることがわかって新しい発見でした。あと、今日一緒にやったパートナーがかつての上司で、非常に感慨深いものがありました(笑)。

山本(元ゴールドウイン社員)

その上司です(笑)。今回あんまり深く考えずに参加してみたのですが、本当になんでもバーチャルで完結してしまう時代にあって、人間が物理的な個体である以上、体を動かすことはすごい基本的なことで、それを自分だけじゃなくて、その他の人との力のバランスの関係みたいなものとして体感できたがすごく新鮮でした。AIやヴァーチャルな世界が進むのは当然の流れなので、一方で同じくらい人間同士の、身体を通した触れ合いなどが必要になるのではないかみたいなことを考えさせられました。

長谷川(ゴールドウイン社員)

体を動かすときに相手がつねにいる状態で動いていくと、信頼関係のようなものが築いていけている感覚がありました。自分が経験した動きを他の人がしているのを観た時、「あ、たぶんいま2人の中でこういう感動が生まれている」と思う瞬間もあって、それを自分の体の動きを通して理解することができて楽しかったです。

目代(空手家)

普段はフルコンタクトの新極真空手をやっています。空手をやっている人は、相撲とかレスリングとか他の競技から学ぶ人が結構多いんですね。今回お誘いいただいた時にコンタクトの参考動画を観て、片方の人が加えた力を片方の人が受けて動いているように見えたんです。これは空手にも生きるかもしれないと思って来参加させてもらいました。

二人の体を繋げて行う動きは、力が均衡するバランスを見つけられないとどちらかが苦しくなってしまい、力の抜け具合をコントロールするのがおもしろかったです。試合で圧力をかけてくる選手がいる時、直接受け止めるのではなく身体を回すことで圧力をもらわないように意識しているんですが、意外とうまくいかないんです。今回コンタクトをやってみて、意外と圧力を受けちゃった方がその次に繋がりやすいのかもしれないという気づきがありました。体重移動は移動そのものはもちろん、攻撃の威力を出したりするにもとても重要で、そのために身体の使い方を学びたいと思っていたので、すごくいい経験でした。

藤田(FRLメンバー)

私もFRLメンバーとして以前一度体験したのですが、改めてすごくコミュニケーションが大事で、お互いに体重をもらったり、預けたりという力を掛け合うことが、頭と体を同時に使いながらやっているんだと実感しました。

檜森(ゴールドウイン社員)

普段の運動はジムに行ったりするぐらいで、学生時代もスポーツはやっていません。人の体に触ることが避けられたコロナの頃を過ぎて、こういう重力や力の預け合いって意外と普段から電車とかで結構あることだということに気づきました。

小谷(モデル/文筆家)

普段はモデルの仕事をしていて、ピラティスを継続的にやっています。マシーンを使って自分の力加減で負荷を調整するのですが、機械はいつもかけた分だけ反応してくれます。けど、生身の人間同士でやると、自分の力加減で相手が揺らいでしまうかもしれなくて、その危うさみたいなものがいつも体を動かしてる時と全然違いました。つまり自分だけじゃうまくできない。

でもそれって体を動かすことだけじゃなくいろんなことに言えることで、身体を使うことを通じてそのことに改めて気がつきました。一通り自分たちでやってみた後に、最後に見せていただいて、自分の見方がやる前と全然違って、先生たちのお腹に力が入っている動きを見て、自分のお腹にも力が入るようになるほど、自然と身体でも見るようになったのがおもしろかったです。

佐藤(ゴールドウイン社員)

前からすごく興味があるようテーマで、今日はすごい楽しみにしてました。コンテンポラリーダンスはたまたま周りにやっている方がいたりして、何度か劇場で観たことがありました。私はスノーボードのカルチャーにずっといて、体の使い方の共通点に注目していたんです。今日は簡単なダンスの歴史的背景を聞いて、ワークショップを体験してみたら、いい意味で全然違うところがありました。やっぱり体験しないと知れなかった。

スノーボードや自転車に乗って感じる、目の前のことにすごく集中する感覚と少し似てることも感じられました。ゆっくりな動きで、相手を気にしながらやっていく細かい動きがちょっと難しく感じたんですけど、「こういうことを気にしてやってみてください」と言われてやってみたら、相手のことを気にするだけでもっと動きと感覚が繊細になって集中できたんです。自分が考えていること、やっていることを言葉にすることに抵抗感というか、苦手意識があったんですけど、言葉を経由して集中できたその体験がすごく貴重で、思い出に残りました。

伊藤(ゴールドウイン社員)

スポーツアパレルの会社にいながらスポーツをしない人間なのですが、身体性にはすごい興味があって、普段の自分と違う世界の捉え方ができるバレエもダンスも好きで観るんです。けど、今日やってみて、やっぱりやる方が楽しいととても思いました。途中でうまくいかなくてもいいから、違う形でもやり切ろうと思ってやっていました。

人に触れて、相手の力や疲れ、癖を推し量ることで、コミュニケーションにもなる。そういう想像力が普段のコミュニケーションの中にあると、仕事もしやすくなりそうです。何か怒ってるのかな、苦しいのかな、嬉しいのかなとか、フィジカルに感じられる気がします。そういうことに繋がるから、会社でもチームビルディング的にやってみたらいいんじゃないかなってすごい思いました。

渡辺

やろうとした動きが成功したかどうかよりも、その成功を目指して行うプロセスこそ体験してほしかったので、その言葉はうれしいです。体重をかけ合っていながら、動き続けるということをなくさないのが1番大事で、だから違う形で終わってもいいやと思えたというのはすごくおもしろいと思います。コンタクトの目的に合っていて、今回の目的が達成できている気がしました。

コンタクトという手法の有効性と可能性

1972年に始まったとされるコンタクトだが、様々な準備段階、過渡期を経てその年がある。創始者スティーブ・パクストンの30歳年長で、アメリカ三大モダンダンサーの1人とも言われる、エリック・ホーキンスは、コンタクト同様に禅から影響を受けながら、身体を自然に動かす方法を考えていた。

身体を動かす際に、筋肉や関節で感じる感覚を重視するということである。この感覚を意識すると、身体は緊張やストレスに左右されず、効率よく動くことができるという。また、ホーキンスはダンサーに「考えながら感じろ」ということも提唱していた。彼の表現を借りれば「感覚的に経験しながら知的に理解しろ」ということである。(P42『コンタクト・インプロヴィゼーション』)

ホーキンスの言葉はコンタクトの文脈ではないため、他者と接触しながらという意味に限っていないが、今回のワークショップの狙いは、他者と関わりながら自分の身体と他者の身体と常に対峙させ、自分の身体を「考えながら感じ」て、「感覚的に経験しながら知的に理解」することで、接触していない他者の身体への想像力を養うことができるのではないかというものだった。

檜森さんが電車に乗っている時のことを感想で伝えれてくれたように、普段は意識しない重力やそれによって導かれる動きを通して身体を実感することで、他者の日常的で、無意識な身体の兆候/メッセージを想像的に読み取ることが可能にならないか。

ダンサーは自分のテクニックを磨こうと、それぞれ自分のやっているダンスを一日に何時間も練習したりして身体を使う。でも、二四時間踊り続けているわけじゃないから、踊っていない時間も当然あるわけだ。問題は、そのとき、身体がどう動いているかだと思うんだ。たとえば、アップタウンにある稽古場に行くとき。頭の中はリハーサルや作品のことでいっぱいかもしれないけど、スタジオまで行く間、身体はどんなふうに動いているんだろう?

ポケットに手を入れて、お金を出し、混雑した地下鉄にゆられて目的地まで行く。こうした動きを身体はどうやってこなしているのか? つまり、人間には、ダンサーとしての身体活動とは違う身体活動があって、それには果てしないヴァリエーションがあるということだ。(P64『コンタクト・インプロヴィゼーション』)

パクストンはダンサーがコンタクトを実践するひとつの理由をそうした身体のバリエーションを追求することだとしていた。

言語と動きは同義ではないが、相互に影響しあい情報を与えあっている。「自然法則」と「自然法則について熟考すること」「身体を通して情報を分かちあうこと」「精神よりも速く思考する」身体といった概念は、ダンサーの自己という意識やこのダンス形式を行ったり鑑賞したりして、知らず知らずのうちに体験する自然の本性と文化のつながりに重要な関わりを持っている。(P214『コンタクト・インプロヴィゼーション』)

「精神よりも速く思考する」身体とは、まさに今回のリサーチテーマである、身体と運動の想像力の言い換えのようだ。今回のワークショップは、“コンタクト・インプロヴィゼーション”の即興要素は入っていない、つまりシンプルに“コンタクト”であり、参加者は全くダンス経験のない人だけなため、コンタクト・インプロヴィゼーションのそうした核心を体験できたとまではいえないかもしれないが、その一端は感じられたのが皆さんの感想からわかる。

継続して体験できる機会と場をつくり、身体と想像の関係を深めていきたい。

この記事の著者

good and son

山口博之

FRLエディトリアルディレクター/ブックディレクター/編集者

1981年仙台市生まれ。立教大学文学部卒業後、旅の本屋BOOK246、選書集団BACHを経て、17年にgood and sonを設立。オフィスやショップから、レストラン、病院、個人邸まで様々な場のブックディレクションを手掛けている。出版プロジェクトWORDSWORTHを立ち上げ、折坂悠太(歌)詞集『あなたは私と話した事があるだろうか』を刊行。猫を飼っているが猫アレルギー。

https://www.goodandson.com/

アドバイザー

アドバイザー

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。

Goldwin Inc.

神田容佐

ウェブマガジンの編集/ライターを経て2017年入社。総合企画本部マーケティング部所属。DJ/音楽プロデューサーとしても15年以上のキャリアを持つ。

Goldwin Inc.

藤田百音

2023年入社。マーケティング部所属