「誰かがいる。それは私のようにも見える。生きているのか死んでいるのか分からない。この世界ではその区別は曖昧だ。誰かは一時的にこの世界から移住することを考え始めている。」

人類全体が”難民化”する時代において、人々にとって「故郷」の概念や、自身の帰属意識やアイデンティティは今後どのように変わっていくのでしょうか? こうした問いを深めていくために約1年間取り組んできたのが、「故郷とアイデンティティ」のリサーチです。

本リサーチは、Goldwin Field Research Lab.と一般社団法人デサイロ(De-Silo)のコラボレーションプロジェクトとして始動。哲学・宗教思想を専門とする関西学院大学准教授の柳澤田実さんとデジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきたアーティスト/多摩美術大学美術学部准教授の谷口暁彦さんを共同リサーチャーとして迎え、研究者とアーティストという異なる視点から、得られた知見を作品と論考という形でまとめていきました。

リサーチのプロセスを紹介してきた本連載では、これまで「デジタル空間でのフィールドワーク」「ヒップホップと故郷」「宇宙移住と故郷」と、一見つながらないように思えるいくつかのテーマを横断しながら、リサーチを進めてきました。

2025年9月5日から7日に開催されたField Research Lab. 1周年エキシビション「Field Report #1」では、「故郷とアイデンティティ」に関する展示、ワークショップ、そしてトークセッションと谷口さんによる作品上映会が行なわれました。

今回、フィールドリサーチを踏まえて谷口さんが制作した新作「ニュー・オールド・ホームランド」についても、Field Reserach Lab.にて公開します。

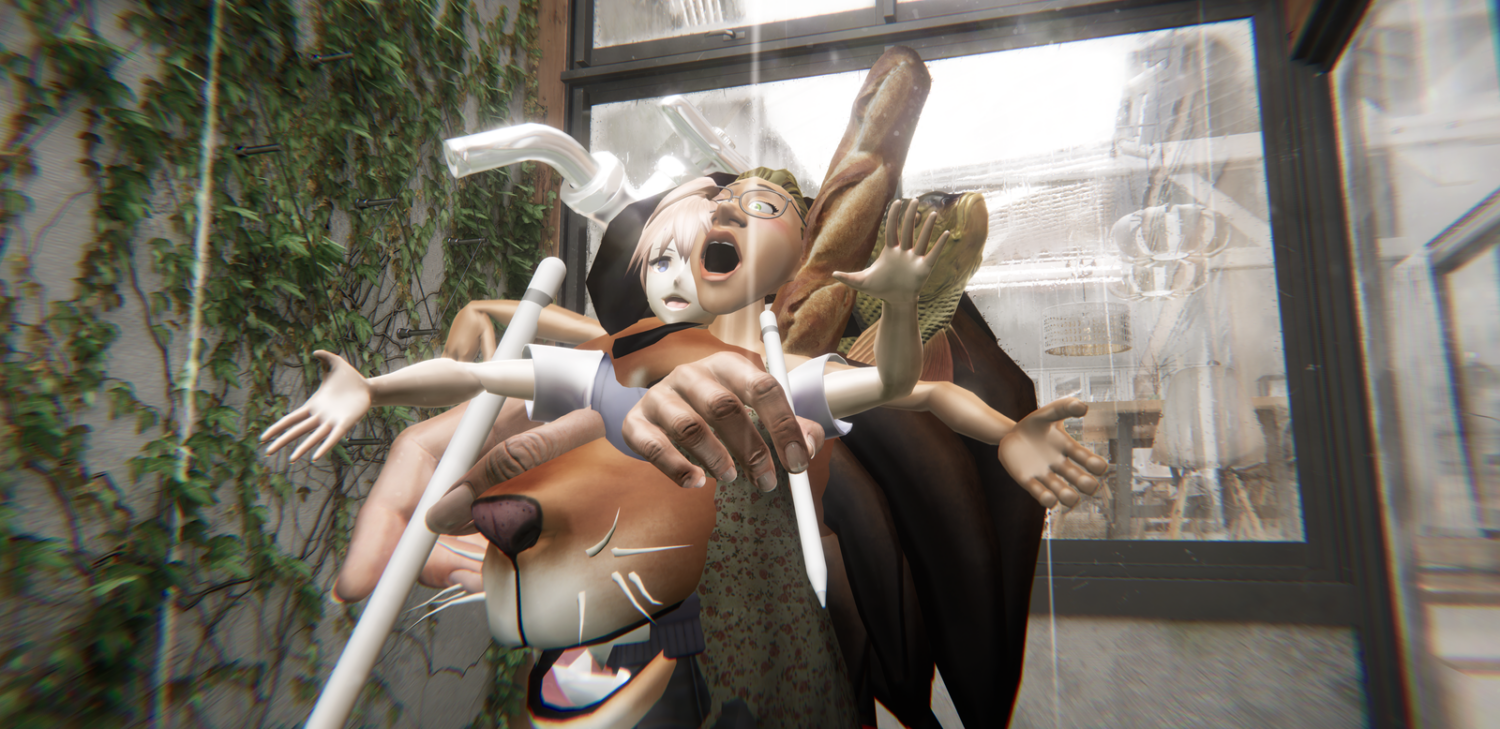

デジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきた谷口さんの作品は、Unityというゲームエンジンを用いて制作されており、谷口さんが自分自身を3Dスキャンして作ったアバターが登場します。どこか仮構的なものとして立ち現れる故郷と、谷口さんが作品に用いているゲームエンジンや、そこから生み出されるバーチャルな空間の在り方との重なりが、作品には反映されています。

「故郷をつくる」とは何か、どのようなアプローチが可能なのか(あるいは不可能なのか)、谷口さんの「作品についての走り書き」とともに、本作品をぜひお楽しみください。

作品についての走り書き(著・谷口暁彦)

今回、故郷の喪失とアイデンティティをテーマに映像作品を制作した。過去の作品と同様に、Unityというゲームエンジンを用いて制作しており、私自身を3Dスキャンして作ったアバターが登場する。本作は、これまでこのフィールドリサーチラボの連載を通じて触れてきた、さまざまな「故郷」の在り方にインスピレーションを受け、制作を進めてきた。インタビューで印象に残った場面やモチーフを手がかりにイメージを膨らませ、少しずつ場面を構成していった。また、そのように新たに制作した要素に加え、近年手がけたミュージックビデオや平面作品など、過去の作品に登場したモチーフも織り交ぜながら構成している。今回のテーマを軸としつつ、ここ数年の思考をまとめ直す機会にもなったと思う。制作の過程で思い出したことや考えていたことを、ここに断片的ではあるが、記してみたい。

故郷とは、その中にいるだけでは、それが故郷であると実感するのは難しい。むしろ、移動によってそこを離れたり、災害や戦争などによって失われてしまったときに、それは切実なものとして強く意識される。そして、そのとき意識される「故郷」とは、物理的・時間的な距離をともなうがゆえに、またそれが自身のアイデンティティと結びつくとき、どこか仮構的なものとして立ち現れているのかもしれない。しかし、だからこそ(少し矛盾した言い方になるが)、そのような故郷をあらためて作り出そうとする想像力や欲望へとつながっていくのではないだろうか。

そのように、現実の出来事でありながら、どこか現実から乖離し、空転しているような感覚は、自分が作品に用いているゲームエンジンや、そこから生み出されるバーチャルな空間の在り方とも重なって感じられる。

ゲームのようなバーチャル空間では、現実のように出来事に一回性がなく、同じ出来事を何度でも繰り返すことができる。また、物の存在も自由に複製可能である。さらに、カメラに映らない場所や遠くの場所はレンダリングされず、計算効率を高める仕組みになっている。つまり、「私」に見えていない場所は描かれず、存在しないも同然という、奇妙な空間構造をもっている。それにもかかわらず、限定された範囲においては、現実の挙動や見た目を巧妙に模倣することができる。そして、「似ている」という性質は、現実とバーチャルをつなぐインターフェースにもなりうる。このような理由から、バーチャル空間はしばしば、事故や災害といった現実の悲劇を肩代わりし、繰り返し再現されるシミュレーターや実験場として用いられることがある。

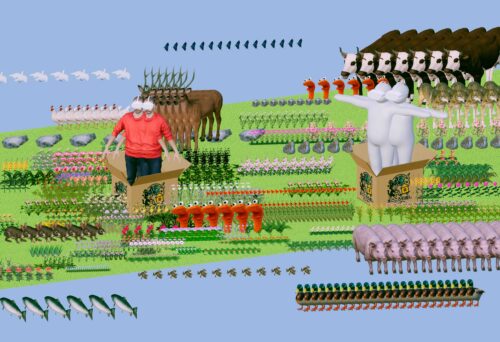

また、バーチャルな空間には、現実の空間のようにあらかじめ何かが存在しているわけではなく、完全な無の状態から世界を作り出さなければならない。そのため、作品を作り始めるとき、私はそのプロセスをどこか「天地創造」と重ね合わせてしまう。一方で、これは一種の箱庭療法なのではないかと思うこともある。あらかじめ用意された3Dモデルを一つずつ配置して世界を構築していく作業は、箱庭療法における手法とほとんど同じに思える。箱庭療法が興味深いのは、完成した箱庭の分析に重点を置くのではなく、むしろ箱庭を繰り返し作るという行為そのものによって、思考が整理され、治療が行われると考えている点である。そうであるとすれば、私はこのプロセスを通じて、自分自身の何を治療しようとしているのだろうか──そんな問いが、ふと頭をよぎる。

コロナ禍の最中、バーチャルな空間は、実空間の代替や避難場所として、さまざまな形で活用されていた。そして、コロナ禍を経て人々が再び実空間へと戻り、おおむね以前の状況が回復しつつある現在、かつて一時的に滞在していたこのバーチャルな空間に対して、郷愁を抱き、そこを「故郷」と感じる人はいるのだろうか。もし、バーチャルな空間を故郷とすることができるのだとすれば、それは現実の故郷の在り方と、どのように同じであり、またどのように異なっているのだろうか。

故郷は、そもそも作ることができるものなのだろうか。もしできるとして、どのように作れるのだろうか? そしてそれはどのように故郷として機能するのだろうか。ゲームエンジンに触れて作品を制作していると、箱庭療法をしているように感じられる感覚の延長で、人形遊びをしているような気持ちにもなる。フィリップ・ K・ディックの「パーキー・パットの日々」のように、戦争で失われた平和な時代に思いを馳せながら、ミニチュアのジオラマの中で人形遊びをしている人々を思い浮かべる。しかし彼らにとってそれは切実で、確かなリアリティを持つ、生きていることそのものの遊びなのだ。

この記事の著者

メディアアーティスト / 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース准教授

谷口暁彦

メディアアーティスト、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース准教授。メディア・アート、ネット・アート、ゲーム・アート、パフォーマンス、映像、彫刻作品など、さまざまな形態で作品を発表する。主な展覧会に「SeMA Biennale Mediacity Seoul 2016」(ソウル市立美術館、2016年)、「超・いま・ここ」(CALM & PUNK GALLERY、東京、17年)など。企画展「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、東京、18–19年)にて共同キュレ―ターを務める。