対談:執筆家・荏開津広 × 哲学者・柳澤田実

都市開発のなかで慣れ親しんだ風景が一変した。紛争や気候変動によって生まれ育った場所に帰ることができなくなった。社会全体の流動性が高まり、自分の意思とは関係ないところでの「移住」の増加が予測されるなかで、私たちは「故郷」と呼ばれる場所を失いつつあるのではないでしょうか。そうした前提に立ったときに、人々にとって「故郷」の概念や、自身の帰属意識やアイデンティティはどのように変わっていくでしょうか?

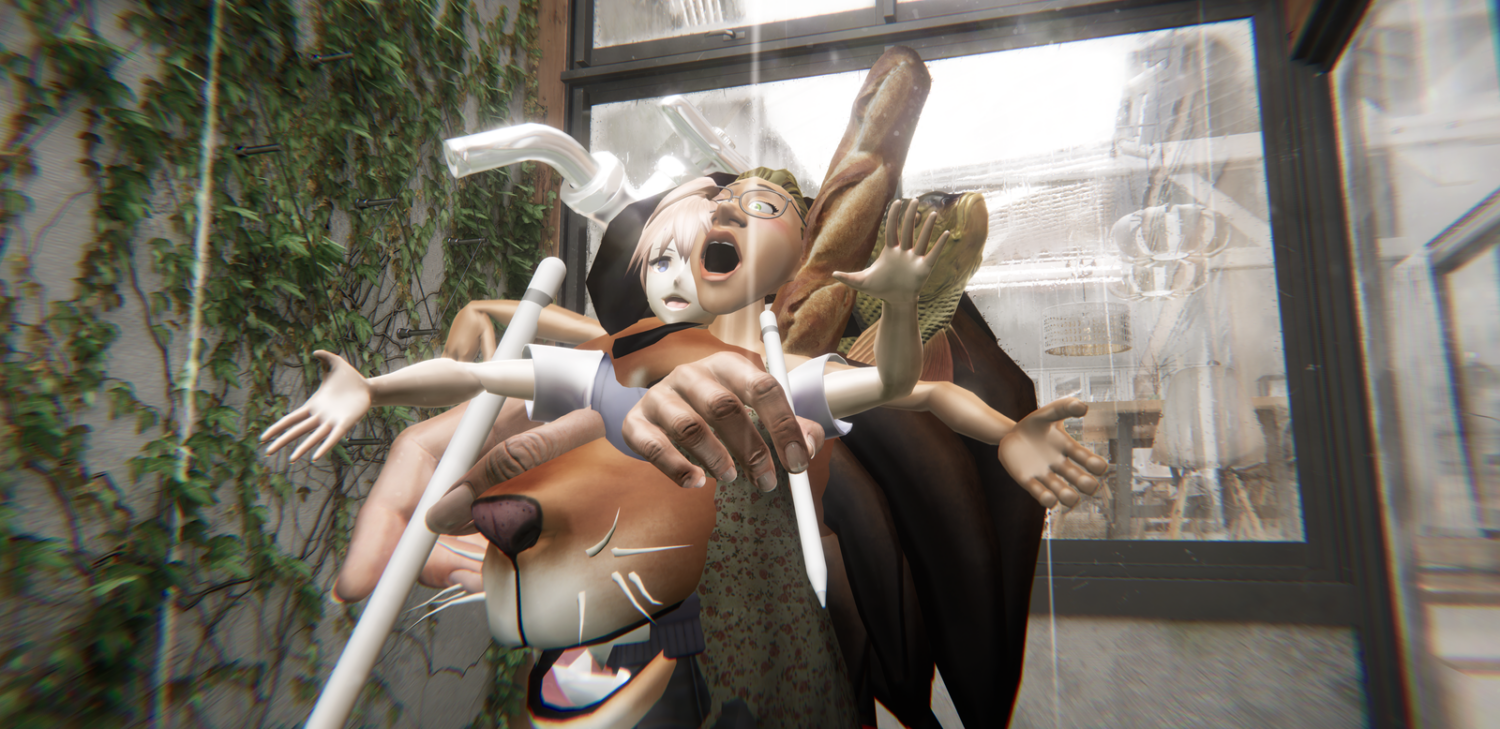

こうしたリサーチテーマを探求するべく、Goldwin Field Research Lab.と一般社団法人デサイロは、コラボレーションプロジェクトを開始。哲学・宗教思想を専門とする関西学院大学准教授の柳澤田実さんとデジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきたアーティスト/多摩美術大学美術学部准教授の谷口暁彦さんを共同リサーチャーとして迎え入れ、「故郷喪失・ノスタルジー・原体験」という視点からフィールドリサーチを実施。その成果を研究者とアーティストの両者が、作品と論考という形式にまとめていきます。

これまで本プロジェクトでは「あったはずの過去を取り戻すのとは別の仕方で、故郷という人間の心の拠り所に向き合う方法」を探ってきました。その背景について、柳澤さんは前回の記事で次のように語っています。

「故郷に対するアプローチを探ることは、個人のアイデンティティやノスタルジーといった観点だけでなく、もっと広いスケールで重要なことだと思います。例えば、現在のイスラエルとパレスチナの対立を考えると、その根底にはユダヤの人々の「故郷を取り戻したい」というシオニズムの思想があると感じます。このシオニズムという思想もまた19世紀に生まれましたが、元々ユダヤ教にある発想ではないとも言われます。つまり「故郷を取り戻す」という発想は、故郷を失っている人たちだから当然持つもの、というわけでもなさそうなのです。現在のように複数の民族集団が故郷を取り合うような状況を避けるためにも、歴史や場所にとらわれずに新たな「故郷」を作り出す術を考えることが必要だと感じているんです」

連載第4回では、DJ/文筆家の荏開津広さんに「ヒップホップと故郷」との関係性についてお話を伺いました。ヒップホップは移民としてアメリカに移り住んできたアフリカ系の人々の中で生まれたカルチャーであり、その発展には「hood(フッド):故郷や地元を表すスラング」が大きく関係してきました。このようなヒップホップの歴史を振り返りつつ、「故郷とアイデンティティ」の関係性を紐解くとともに、新たな故郷を立ち上げるヒントを探っていきます。

「拠り所をつくる」行為としてのヒップホップ

私は研究者としてカルチャーとその思想的背景について分析していますが、それ以前にひとりのリスナーとして学生時代からブラックミュージックを聴いてきました。なので、日本のヒップホップの黎明期よりシーンに身をおいてきた荏開津さんとお話できることをとても楽しみにしていました。

こちらこそありがとうございます。事前にいただいた質問項目や以前からの活動も拝見して、柳澤さんは音楽が本当に好きな人なんだなと、ひしひしと伝わってきました。

ありがとうございます。今日はどうぞよろしくお願いします。早速ですが、今回のリサーチテーマである「故郷」とヒップホップの関係性について、その成り立ちという視点から、荏開津さんの見解をおうかがいしたいです。

ヒップホップでは「hood(フッド)」という言葉がスラングとしてよく使われており、カルチャーの成り立ち自体にも深く関わってきました。フッドは日本語では「地元・故郷」と訳されることも多い、元々はネイバーフッド(neighborhood、近所の意)の略語/スラングです。フッドといえば単なる「地元」ではなく、経済的に苦境に陥ってるアフリカ系アメリカ人の多い地域を表す言葉です。治安が悪い、ガラが悪い近所みたいな意と、気取らない自分たちの町、地域という意も込められている。

ヒップホップの歴史を振り返ってみると、もともとは70〜80年代にニューヨークのサウス・ブロンクスというエリアから生まれました。ブロンクスはもともと活気あるダウンタウンだったのですが、主に高速道路で南北を二分する都市計画の失敗により、段々と荒廃し、治安も悪化してしまいました。10〜20年をかけて街が死んでいくという様子だったようで、南はゆっくりと過疎化が進み、最後には麻薬の密売人とギャングが横行する荒廃した場所になってしまいました。

そのときに、都市に居場所を失った若者たちが空洞化したビルやストリートではじめたパーティーがヒップホップの発祥です。70年代はアメリカ全土でディスコが流行っていたのですが、足を運ぶお金もない。そんなときに、身一つでできる遊びとして、ダンスやラップが流行し、それがブロックパーティー(公園やストリートで開催される音楽パーティー)となり、都市の中に“一時的”にでもコミュニティや拠り所を生み出していったんです。経済的には問題外のフッドが、カルチャーとアートで拠り所として強化されたわけです。

なるほど。ヒップホップは都市の中に、自分たちの居場所や拠り所を見つけるための行為だったとも言えるのですね。

そうですね。最初はレコードを持ち寄ってかけるところから始まって、次にDJプレイに合わせてダンスをする人々が現れて、それならダンスが映えるようにビート中心の曲をかけようというように、若者がDIY的にパーティーを楽しむ中で徐々にコミュニティが築かれていったように思います。

それに、教科書的な定義で言えば、ヒップホップは「ラップ、MC、ブレイクダンス、グラフィティ」の4要素から構成されるのですが、グラフィティもまたスプレーやマーカーを使って都市に介入し、「ここは自分たちの居場所でもある」と示そうとする行為ともいえます。

ヒップホップは、ポスト公民権運動の世代が作ってきた

ヒップホップはラテン系やパンクロックの影響がありつつも、あくまでもアフリカ系の人々を中心に生まれたカルチャーだという特徴もありますよね。この観点から考えると「故郷」とヒップホップはどのように関係してくると考えていますか?

ヒップホップは公民権運動(※アメリカのアフリカ系の人々が、公民権の適用と人種差別の解消を求めて実施した社会運動)を担った人々の子供たち、ポスト公民権運動世代による「故郷や居場所を探るための文化的な側面からの社会運動」でもあるのではないかと思います。60年代半ば以降の荒廃したサウス・ブロンクスは、アフリカ系の人々を中心にラテン系の人々もいたわけです。この世代の人々は幼少の頃の公民権運動の盛り上がりから一旦の終わりまでをひと通り見てきた世代でもあるんです。

公民権運動は、アフリカ系の人々がアメリカを居場所とするための活動として、50年代半ばより盛り上がりを見せ、キング牧師による非暴力の行動によって一定の成果を収めました。しかし、キング牧師が暗殺された前後の60年代後半には、「コミュニティの奪還」を掲げるブラックパンサー党の革命への闘争と言える活動が先鋭化することになりました。

こうした一連の動きを見てきたブロンクスの人々は、アジア的な非暴力の実践からマルクス主義的全世界同時革命への試行など、直接に政治的なアプローチの可能性や限界を体感してきたように思えます。そうした人々の子供たちの遊びから始まったからこそヒップホップは、文化的、芸術的なアプローチに向かったともいえます。

奴隷制度というアメリカの消し難い歴史が、ヒップホップには深く刻まれているのですね。

そうですね。JFKやマルコムX、キング牧師といった政治運動のリーダーや彼らに賛同してきた白人リベラル派の重要人物が数年おきに暗殺されて、その度に絶望が繰り返された、と。当時のブロンクスの若者たちは小さい頃からその様子を見てきました。キング牧師のラップもあれば、グラフィティ・アーティストのレジェンドの自伝にもそうした思い出が記されています。そうした時代のなか、直接的な政治行動ではないという意味で「仮設的・仮構的な拠り所」とヒップホップを捉えることもできます。

それに、79年にはシュガーヒル・ギャングの楽曲「Rapper’s Delight」がリリースされ、ヒップホップの楽曲として初めて全米トップ40入りを果たしています。もともとインディペンデントに始まったヒップホップがポップカルチャーとして世界的に浸透していく(受け入れられていく)中でも、イデオロギーのみならず、差別によって生まれた給与から家賃までの格差に苦しんできたアフリカ系アメリカ人の人々にとっての経済的な拠り所としての可能性と期待感がどんどんと高まっていっても自然だと思います。

政治的なアプローチの限界を認識した上で、「仮設的なコミュニティ」を目指したという点が重要なのですね。そのコンセプトの重要性は、21世紀になった今でも同じだと思います。今回の「故郷とアイデンティティ」に関するリサーチに取り組む以前に、デサイロの研究プロジェクトにて「私たち性 we-ness」をテーマに研究を行っていました。そこでは、日本社会における個人主義や自己責任論、オタク的な個人消費の普及は、多くの日本人が「私たち」である感覚を持てず、「私」とそのささやかな延長しかわからないという状況から来ているという予想のもとに、「私たち」感覚が生成する兆しを捉えることに取り組んでいたのです。

調査を進める中で、改めてヒップホップは、アメリカだけでなく日本も含めた世界各地で、「私たち」という感覚の不在を乗り越える試行錯誤を行っているように思いました。私自身、地元愛も愛国心もよくわからない、いわゆる「私たち」感覚を持てない日本人で、フッドや「レペゼン」の感覚がよくわからないままヒップホップを聴いてきました。むしろアフロ・フューチャリズムのような具体的な空間を超える想像力に、漠然とした期待のようなものを感じていたのですが、ヒップホップにももともと政治とは違う仕方で共同性を作り出そうという動機があったのですね。

柳澤さんのお話をうかがって、奇しくも「Rapper’s Delight」がリリースされた1979年、ジェイムズ・ボールドウィンが、アフリカ系アメリカ人の作家として取り組む小説や詩といった文学の難しさを「敵の言葉を使って語らなければいけない」と話していたことを思い出しました。

文学など従来の芸術の形式でアフリカ系アメリカ人のアーティストが創造の困難さに直面していたのと同じ時代、ヒップホップはブレイキンとして身体性を持ち合わせ、ラップは口語のやり取りの中で新たな通貨として流通する言葉/音楽の可能性を生み出し、従来的な制約に縛られないものとして登場したと思います。ヒップホップは個人主義的な側面も大きいですが、様々な役割を持つ個人が集まるクルーからフリースタイル・ラップ・バトルまで、その場を巻き込む仕掛けになっています。これはいまの時代におけるヒップホップの大きな価値になりうると思っています。

「We are The World」ではなく「Not Like Us」

ヒップホップは、テクノロジーの進化とともに発展してきた歴史もありますよね。ブロンクスのストリートから始まったヒップホップは、レコードやCD、ストリーミングサービスの普及によって、世界的にヒットするポピュラーミュージックになりました。このようなグローバル化の中で、ヒップホップとフッド(地元)との関係性は変化していると思いますか?

経済的に困窮し、治安の悪い地元(フッド)はそこに住む人々がそのように創出したわけなんかなく、差別的な世界構造があり生まれたものです。ラップやDJはそんな世界のフッドの内側で生まれ、フッドをテンポラルで仮構的でもポジティブな拠り所にすることを強化したと思います。同時に、1970年代のNYで生まれたラップが西海岸やサウスへと影響を与えて飛び火するように、それぞれの土地でその土地柄や個性を感じられるラップが2000年代までに生まれていきます。

ラップ・バトルは、そもそも子供の遊びだったヒップホップで「なぜこのラップが(他より)優れているのか」を示す美学規範を打ちたてる試みですが、フッドにつきもののストリート・ギャング的な要素が絡んでくるとそれは純粋にスポーツ的とはいえなくなる。フッドの外側から阻害された人々の自己防衛の発露と裏表にあった攻撃性が、ヒップホップコミュニティ同士にでも互いに向けられるようになり、90年代には西海岸と東海岸のヒップホップコミュニティの間でスターが暗殺される抗争もありました。「BEEF(ビーフ)」(※ヒップホップシーンにおけるスラングであり、アーティストやコミュニティ同士の主に楽曲の歌詞を通じたディスり合いを示す)は単に暴言や言いがかりさえも正当化されうるものとしてもグローバルに拡がったと思います。

ビーフはカルチャーとしてのヒップホップの豊かさに大きく貢献してきたと思うものの、「外」を攻撃して、自分たちのコミュニティ=「内」を強くするという態度は排外主義的な感じがして、全面的に肯定できない自分もいます。

もちろんヒップホップ・コミュニティの中での儀礼としてはよく理解できるのですが、おそらく問題はヒップホップがグローバルになった時に、単なるローカルな地域のライバル関係以上の意味合いが出てきてしまうからなのかなと思います。最近でもケンドリック・ラマーがドレイクを批判した楽曲「Not Like Us」が、世界的にヒットし、スーパーボウルのハーフタイムショーでも披露されましたね。ヒップホップの可能性をグローバルに広げてきたケンドリックが、どうしてビーフのような排外主義的なアプローチを2024年にとったのか、それがトランプ大統領という排外主義的な人物の再台頭と重なっていただけに、一層悩ましく感じました。

ヒップホップがグローバルに拡がり始めた1980年代に「We are The World」(※アフリカの飢餓と貧困層を解消することを目的に1985年に発表された楽曲。マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが作詞作曲を担当した)というヒット曲がありましたが、USとUKのオールスター人種混合で人類愛を歌い上げたこの曲からちょうど40年経って、より個人が尊重される世界と時代にはなったと思います。

でも、それぞれの「私たち」の「違い」も時には利害の一致の果てでしかない「キャンセル」により、いずれにせよ「消費」されたりするといっていい。そんな21世紀のはじめを「We are The World」ではなく「Not Like Us」は的確に表していると感じました。「Not Like Us」はそんな現状を知ったうえでの「もう既に人々の連帯すらイノセントではないけれど、一時的にでも私たちという感覚を構築しよう」という試みをビーフに持ち込んだのではないでしょうか。

これはヒップホップの歴史から考えると理にかなっている気もしていて、ブロンクスの若者たちがヒップホップを通じて一時的にでも都市の瓦礫を自分たちの居場所にしたからこそ、ケンドリックは仮構でも「故郷とアイデンティティ」という概念の強度を身に染みて知っていたのでは、と。実際、歌詞を聞いてみると、驚くほど「故郷やアイデンティティ」とどこかで関係があるラップって実は多いと感じます。

なるほど、その説明には説得力があります。荏開津さんの一連のお話を聞いていて、今回のリサーチの目的でもある「新たな故郷を立ち上げる」ことを考える上では、やはり「仮設的なコミュニティ」の「仮設」という点が特に重要なのだと改めて思います。そもそもコミュニティなど不可能な今、一緒に何ができるのか、という姿勢こそ2020年代に求められることなのかもしれないですね。

孤独を持ち寄ることで、生まれるコミュニティ

ここまでは主にアメリカを対象にした議論が中心だったと思うのですが、現在では、日本でも大規模なフェスティバルやライブが多く開催されるなど、ヒップホップが盛り上がりをみせていますよね。一般的に個人主義の傾向が強いといわれている日本において、フッドとしての要素を強く持つヒップホップが広く受け入れられている背景についてどのように考えていますか?

これは日本に限らずに言えることかもしれませんが、リスナーがアーティストを応援するようなかたちで、個人主義を超えてコミュニティが生まれているのが今のシーンの特徴だと思っています。YouTuberもそうですが、人気が出て注目される前のラッパーのファンになって自分の生活の一部みたいに応援している子供たちがいます。それは完成されたエンタメを楽しむということとは違って、今では未完成な部分を持つ同じ人だと皆が感じていて、そこに自分を重ねたり、応援したいと思ったりといったかたちもあって、人々に結束が生まれている気がします。

なるほど、それはとてもよくわかります。最近、『Real Sound』という音楽メディアで連載をしているのですが、そこではいわゆる「ポップスター」と呼ばれるアーティストが孤独や苦悩を巡って内省的な表現活動を行っていることが、現在の音楽シーンの特徴であると書きました。ファンもその孤独に共感してポップスターを「崇拝」すると同時に、未完成な彼らを「応援」しているとも言えそうです。例えば、日本では宇多田ヒカルや米津玄師、世界ではThe WeekndやYe(カニエ)やビリー・アイリッシュ、先ほど例に上げたケンドリック・ラマーなどもこの傾向が強いと思います。

それに伴ってこのようなポップ・スターたちが作り出す空間やコミュニティの性質も変化していて、「祭り」というよりは「儀式」になっていると考えています。ひと昔前のウッドストック・フェスティバルのようなロックフェスやクラブを中心としたナイトベニューは、多くの若者たちが熱狂する「祭り」であったのに対して、最近のポップ・スターたちが作り出す空間は孤独なポップスターの音楽に孤独な者たちが没入する崇高な「儀式」としての性格を強く持っていると思っています。

面白い視点ですね。アーティストとリスナーの両者がそれぞれの個として存在しつつ、それぞれの孤独を持ち寄ることで共同体が成立しているというのは、すごく希望的に思えますし、簡単に重ね合わせてはいけないかも知れませんが、それはヒップホップのフッドの仮構性にもどこか似ていると感じます。

そうですね、私も一人ひとりがちゃんと孤独になって繋がるという点に希望を感じています。このような儀式的な雰囲気やポップスターのたたずまいには、先ほど挙がったような「We are The World」とも「Not Like Us」とも違う仕方で「仮設的なコミュニティ」を立ち上げる可能性が広がっているのかもしれないと思いました。

荏開津広さんが選ぶ、 「故郷とアイデンティティ」を考えるための3曲

柳澤田実さんが選ぶ、 「故郷とアイデンティティ」を考えるための3曲

荏開津広

執筆/DJ/立教大学、同志社大学非常勤講師。東京生まれ。東京の黎明期のクラブでDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域で国内外にて活動。2010年以後はキュレーション・ワークも手がけ、2013年『SIDECORE 身体/媒体/グラフィティ』、日本初のラップの展覧会『RAP MUSEUM』(市原湖畔美術館、2017年)、ポップ・アップ・ヒップホップ・スクールでもあるPort Bの『ワーグーナー・プロジェクト( https://www.wagnerproject.jp/ ) 』(演出:高山明)の音楽監督。翻訳書『サウンド・アート』(フィルムアート社、2010年)。

柳澤田実

1973年ニューヨーク生まれ。専門は哲学・キリスト教思想。博士(学術)。関西学院大学神学部准教授。東京大学21世紀COE研究員、南山大学人文学部准教授を経て、現職。編著書に『ディスポジション──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(現代企画室、2008)、2017年にThe New School for Social Researchの心理学研究室に留学し、以降Moral Foundation Theoryに基づく質問紙調査を日米で行いながら、宗教などの文化的背景とマインドセットとの関係について、何かを神聖視する心理に注目しながら研究している。

Text by Kai Kojima, Edit by Kotaro Okada, Photographs by Maruo Kazuho