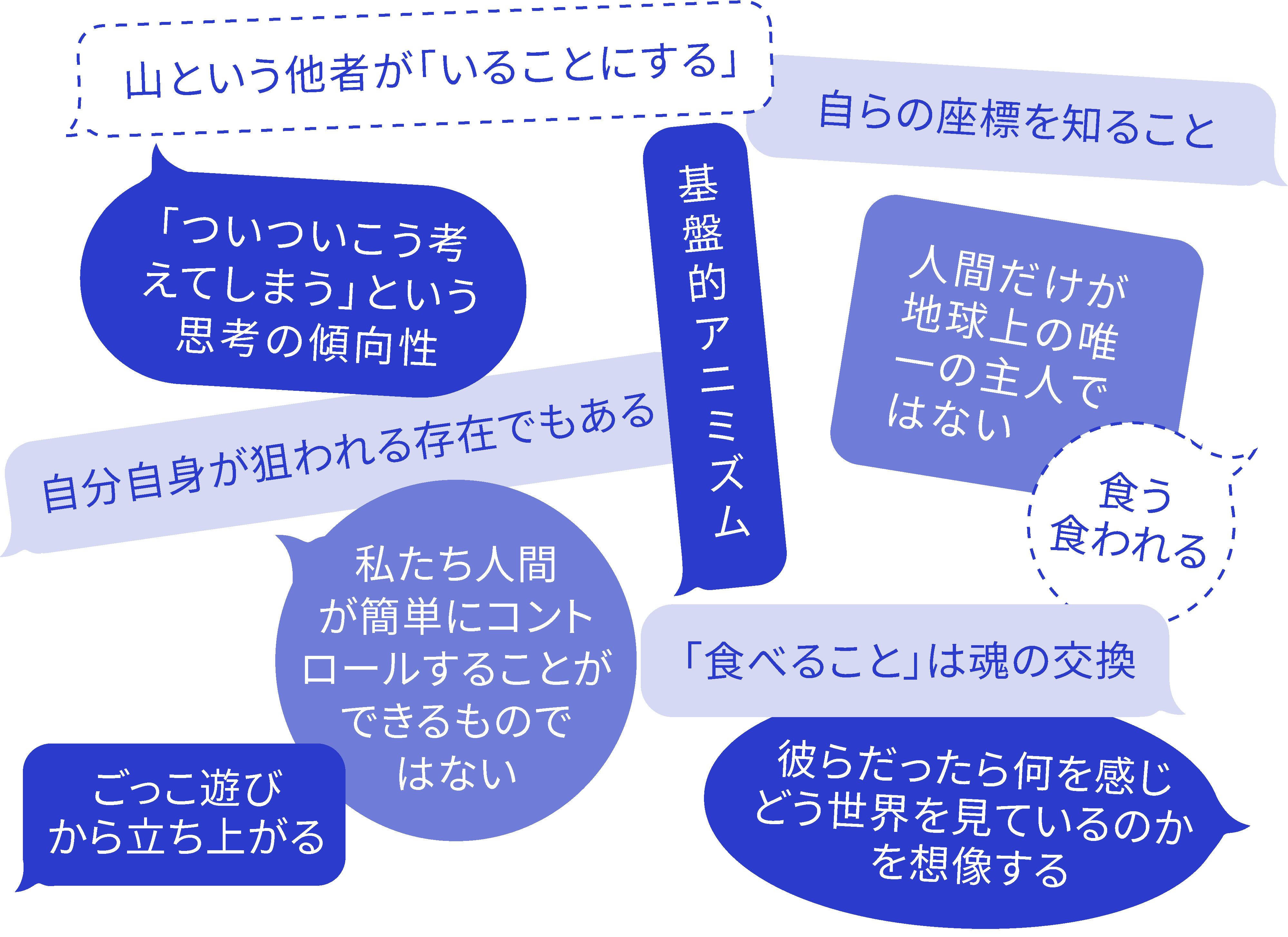

「アニミズム」は、関係性に気づく感覚である

「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。

社会の加速、テクノロジーの発達、都市化の進行によって、私たちの身体は自然とのつながりを徐々に失いつつあります。便利さと安全に包まれた都市生活の中で、予測不能なものに出会い、自らの感覚を更新するような経験が稀になっているのです。このような時代において、再び「アニミズム」という感覚を取り戻すにはどうすればよいのか、研究者や実践者との対話を通して探ってきました。

本記事では、これまでの対話をもとに、「遊び」を通じてアニミズム的感覚を再起動する方法を考察します。その具体的な実践の場として、私たちは「登山」に焦点を当てます。「登山」を、自然との相互的な関係性を築くインターフェースとして捉え直すことで、都市生活から切り離された自然との回路をどのように再接続できるのか。ここからその可能性を探っていきます。

これまでのインタビューを通じて、私たちは「アニミズム」という概念を、単なる信仰や宗教的な思想ではなく、「現代に必要な感受性」として見直してきました。

従来、アニミズムはしばしば「未開の宗教」として軽視された歴史を持ちます。しかし、その内実には、自然界のあらゆる存在──石、風、動物、川、木々──と対等であり、人間もまた、自然・生態系の一部であるという前提が組み込まれています。

私たちはこのアニミズムを、「人間が生態系の一部であるという自覚にもとづき、適切なふるまいを選び取っていく感覚」と定義しました。

つまり、それは特定の思想体系ではなく、むしろふとした瞬間に湧き上がるような、関係性への気づきの感覚です。

たとえば森の中を歩いていて「見られている」と感じる瞬間があります。動物の視線に気づく。あるいは風の音や葉の揺れに、何かしらの存在のようなものを感じる。そこには、人間が一方的に自然を「見る」のではなく、自然の側からも「見返されている」という、ある種の緊張感を含んだ、主客がゆらぐような関係性があります。

私たちがこの感覚を「アニミズム的」と呼ぶのは、そうした相互性の中に身を置いていることを、身体的に実感できるからです。しかし、この感覚は、都市に暮らし、自然から距離を置くようになった私たちにとって、もはや「ただ自然に触れれば自ずと立ち上がってくるもの」ではなく、そのような感覚をひらくための状況や関係性を、意識的にデザインする必要があるのではないか、と考えています。

自己と他者が"とも"に変わる関係性

その設計の鍵になるのが、「遊び」という行為です。

哲学者・西村清和は、著書『遊びの現象学』の中で、遊びを次のように定義しています。

遊びとは、ある特定の活動であるよりも、ひとつの関係であり、この関係に立つものの、ある独特のありかた、存在態様であり、存在状況である。

それは、ものとわたしのあいだで、いずれが主体とも客体ともわかちがたく、つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス的関係。

ここで語られる「遊び」とは、スポーツやレクリエーションのようにルールや勝敗で定義されるものではなく、もっと開かれた、関係の質を意味します。人間に限らず、動植物や風、岩や水など、あらゆる存在との相互作用のなかで変化しあうような関係。そこには、はっきりとした目的も、成果も、誰が主体で誰が客体かという線引きすらも存在しません。

たとえば、公園の大きな木の下、落ちていた長い枝を子どもが拾います。「剣」のように振り回したり、地面に線を引いたり。ふと、枝の先端が草むらに触れたとき、何か小さな昆虫が飛び出します。その瞬間、枝を振る「遊び」から、草むらに隠れる虫を探す「遊び」へ、遊びのテーマが枝自身や自然物とのやりとりによって移り変わります。「枝を使っている」ようで、「枝や虫、草むら」の反応によって、遊びの展開も方向づけられていくようなイメージです。

このような関係性のあり方こそが、アニミズムの根幹に通じているのです。「遊び」とは、自然との一方向的な消費関係から離れ、自然と共に“生成”していく関係性に身を置くこと。これは、自然を“守る”とか“学ぶ”といった態度を超えて、自然と“ともにある”という立場を取り戻す営みでもあります。

「他者的存在」との接触

このような関係性の感覚を最もダイレクトに体験できるフィールドのひとつが、「登山」です。

登山は、単なる移動や運動だけではありません。そこには、常に自然という他者との接触があり、思い通りにはいかない事態に対応する柔軟さが求められます。

予定していたルートが崩落していたり、突然の天候変化で進行を断念せざるを得なかったり。あるいは、想定外の疲労や動物との遭遇。人間の都合とは無関係に展開する現実のなかで、自然のリズムに身体が適応していくプロセスがあるのです。

そのとき、私たちは自然を“管理可能な環境”として捉えるのではなく、“他者としての存在”として感じるようになります。「山を制覇する」ではなく、「山に登らせてもらう」という感覚。 このように、自分の身体や判断が、自然という環境によって変容していくこと。それこそが、「アニミズム的感覚の実践」としての登山の意義ではないでしょうか。

しかし一方で、現代のアウトドア文化は、常にこのような関係性を育んでいるわけではありません。

観光地化された登山道では、オーバーユースによる植生の減退や土壌の流出、トレイルの複線化、野生動物の行動パターンの変化などが報告されています。また、登山者によるゴミの放置やマナー違反など、フィールドへの負荷が問題視される場面も少なくありません。

私たちは「自然を楽しむ」「挑戦する」といったポジティブなナラティブのもと、自然を「個人の体験のためのリソース」として扱ってしまっているのかもしれません。

ここ問うべきなのは、「何のために遊ぶか」ではなく、「誰との対話としての遊びなのか」なのかもしれません。遊びが関係性をつくる行為であるならば、そこに自然という他者の声が含まれている必要があります。

登山を相互ケアの関係へ

それでは、登山を単なるレジャーではなく、持続可能な関係性へとひらき直すには、どのような方法が考えられるでしょうか?

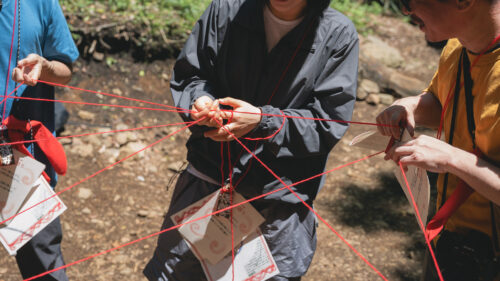

私たちが今後進めていこうとしているのは、「登山を通じて得られる変容的な感覚」と「フィールドのケア(修復)」という二つの要素を結びつけるような、新しい遊びの設計です。

たとえば、登山道の整備やフィールドの再生といった実践を、“遊び”のプロセスの一部として組み込んでいくこと。あるいは、自然とのかかわり方そのものを、参加者自身が再設計していくような場をつくること。そうすることで、登山は「もらうだけの体験」ではなく、「返すことまで含めた循環的な体験」へと変わっていきます。

遊びを通じて、「もらう」と「返す」がつながる。そのプロセスそのものが、アニミズム的な感覚の回路を再接続するきっかけになるのではないかと、私たちは考えています。

「遊び」がアニミズムの回路を再接続する

かつて、アニミズム的な感覚は日々の生活の中に存在していたはずです。田畑を耕すリズム、山の恵みへの感謝、季節の変化を祝う祭り──それらは「自然との関係を感じる」ための装置であり、儀礼であり、日常的な営みでもありました。

しかし、都市の中で暮らす私たちは、そのような経験を日常的に持つことが難しくなっています。だからこそ、もう一度“遊び”を通じて目の前の自然や、そこにいる他者と、もう一度関係性を築きなおすことが必要です。

遊びとは、自然に向かって開かれる行為。それは「見る/見られる」「触れる/触れられる」といった、一種の緊張感をともなった共存のモードへと自分を投げ入れていくことでもあります。次のリサーチからは、「登山」を通じて、アニミズム的な感覚を再接続する「遊びのデザイン」に取り組んでいきます。

私たちが”わたしたち”であることを、もう一度思い出すために。

この記事の著者

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。

リサーチャー

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。