人間を超えた存在をケアするDeep Careの思想

「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。現代社会の中で薄れつつあるアニミズム的な感覚を、研究者や実践者との対話を通して探っていきます。

今回は、人間だけでなく、自然や生き物、先人、未来の子どもたちを含めたあらゆる生命の関係がケアしあえる世界になるために、デザインの視点から社会システムや文化の変容を促す実験・事業を行うリサーチスタジオ「Deep Care Lab(以下、DCL)」の川地真史さんにお話を伺いました。私たち自身が生態系の一部であることを思い出し、ケアを実践するために、必要な仕掛けとは何かを考えます。

川地真史/Deep Care Lab代表理事

一般社団法人公共とデザイン共同代表。Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションの研究を行う後、現在はエコロジー・人類学・未来倫理などを横断し、自然・生きものから祖先や未来世代まで含みこんだケアをテーマに活動中。論考に『マルチスピーシーズとの協働デザインとケア』(思想2022年10月号)、共著に『クリエイティブデモクラシー』(BNN出版)。應典院プログラムディレクター。山岳修行みならい。

DCLは、企業・研究者・自治体などと協働して、様々な生き物や存在たちをケアするプロジェクトを多く手がけられています。掲げている「Deep Care」とはどんな考えなのでしょうか。

Deep Careの概念を通じて考えたいのは、ケアの営みを人間以上のものや存在へと広げていくということです。政治学者のジョアン・トロントは、ケアについて「私たちが可能な限りよく生きていくために、私たちの『世界』を維持し、継続し、修復するすべてのことを含む、種としての人類の活動」(杉本, 66)だと定義しています。ここでトロントが語る「世界」とは、環境や私たちの身体を含むあらゆるものが複雑に絡まり合っている網の目を指します。

つまり、ケアとは、様々な生物やモノが相互に繋がり合っている網の目において、ほつれてしまった繋ぎ目を修復していく行為に他なりません。気候変動などの問題はそのほつれが拡大した結果だと思います。その繋がりを修復しながら、祖先や未来の子どもたちをも繋ぎ直す営みを作っていく必要があります。Deep Careとは新しい概念ではなく、古くから根付いてきた自然観や生命観であり、それを現代生活の中で感じるための実践のあり方を考えています。

人間を超えた存在たちとのケアについて考えるようになったきっかけはあるのでしょうか。

大学院に留学していたフィンランドの森で得た気付きが大きなきっかけでした。生き物たちや、森を育んだ長い時間がなければ、いま自分が佇んでいるこの環境はないと気付かされました。自分自身を超えたとても大きな生命や時間の流れが生み出しているものを感じて、畏怖の念を感じるようになったんです。その気づきと共に、街中を歩き回ってみると、目の前を走るトラムも、それを開発した先人たち、素材を生み出した自然の存在がある。

技術や文化が生まれた背景にも、人間同士の関わりや、人と自然の相互的な関わりの歴史がある、ということを考えると、自分たちは想像以上に多くの存在たちと繋がっていたことを思い出すことができます。

わたしは「わたしたち」だったことを思い出す

そう考えると、「わたし」という個人のあり方を見直すことができますね。

ケアの営みを人間以上に広げ、関係性を修復することは、巡り巡って私たち自身のセルフケアにもつながるように思います。現代社会では自己責任論が強まり、多くの人が孤独感を感じています。これは「Deep Care」の図でいうと、多様な関係性が断たれ、「わたし」が真ん中で孤立している状態です。

フィンランドの森を歩き、生き物たちとのつながりを感じたとき、自分は一人ではなかったと気づき、心が軽くなりました。人間以外との関係性の中に「わたし」があると実感することは、孤独から抜け出すきっかけとなり、「わたしたち」としての感覚を取り戻すことにつながるのではないでしょうか。

DCLの活動を通じて、どんな気づきを経験してもらいたいと考えていますか?

まず「存在に気づく」ということが最初のステップとして必要だと思っています。

自分を取り巻く存在たちに気づくと、生きていた世界の中に登場人物が増え、今までとは異なる関係性を実践することが可能になります。全ての存在を等しくケアすることは難しいですが、その中で自分が愛着や繋がりを強く感じるものをケアしたいと思えたら、行動が変わっていきます。その「気づき」の瞬間をどう作れるか、ということを意識しています。

「気にかかる」から「気にかける」、そして「大切にする」へ

DCLでのプロジェクトを考える上で、東京大学特任准教授の早川正祐さんの博士論文『ケアと行為者性の哲学』を参考にしています。その中で語られているのは、ケアの実践には3つの段階があるということです。

「〜が気にかかる」

意識的に気にしなくても、耳に入ってしまったりと、気になる状態。

「〜を気にかける」

意識的に水をあげたり、気を向けたりしている状態。

「〜を大切に思う」

話しかけたり、特別な感情を抱くなど、交換不可能な関係性を築いた状態。

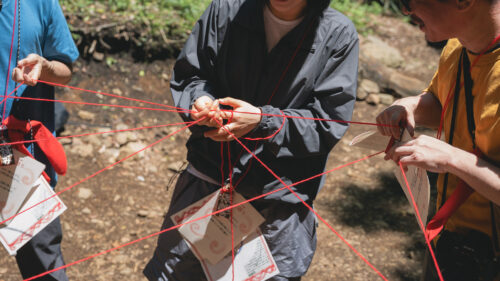

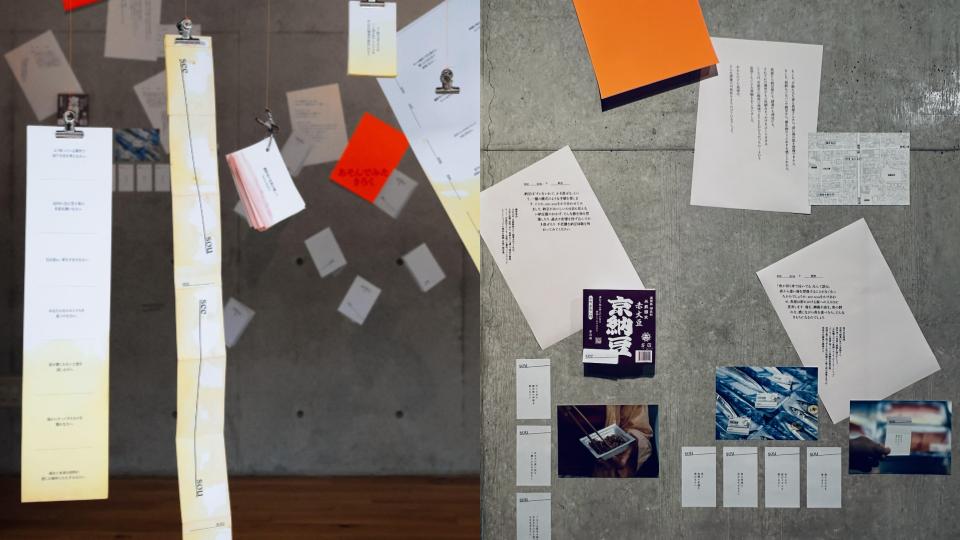

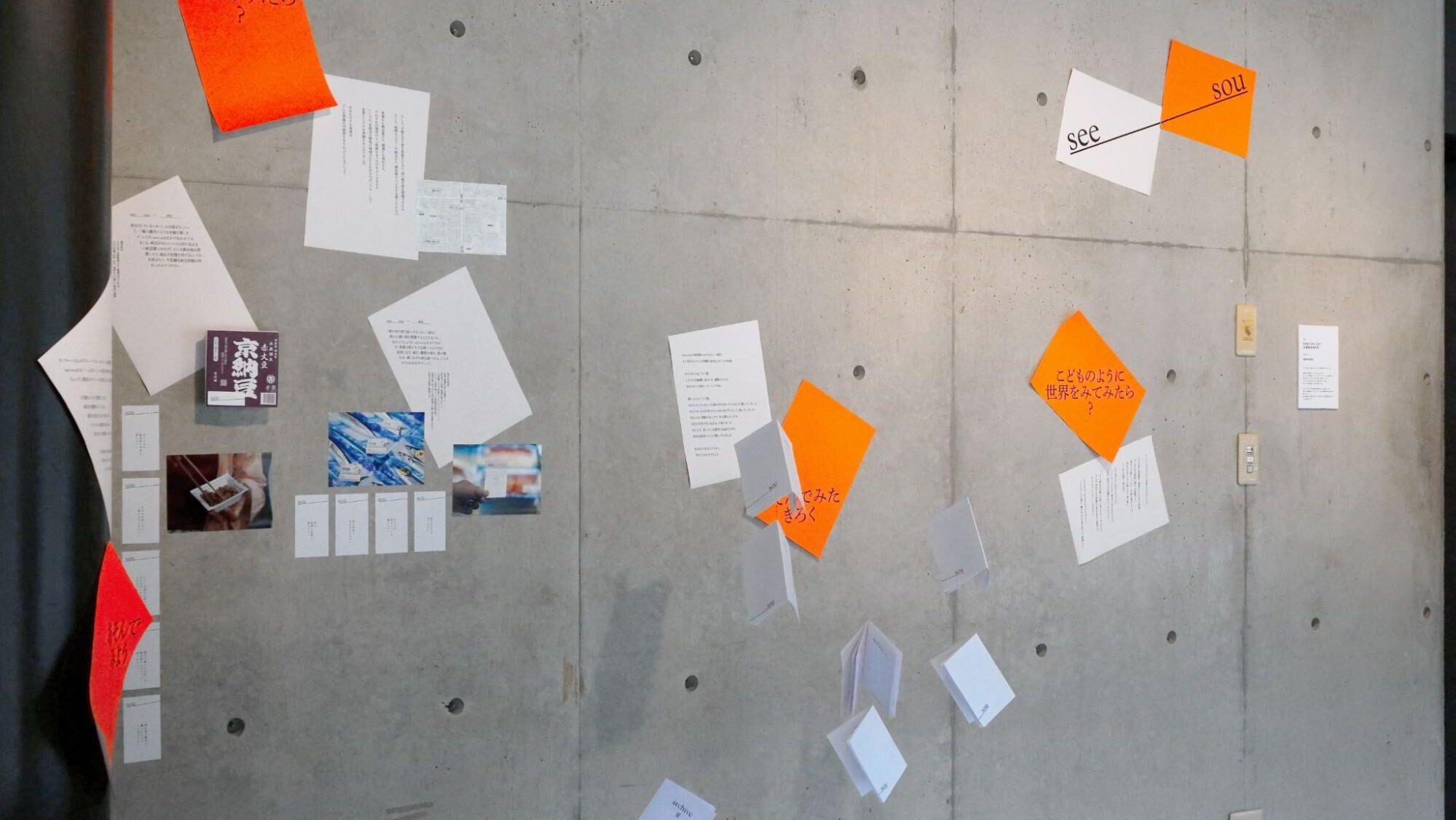

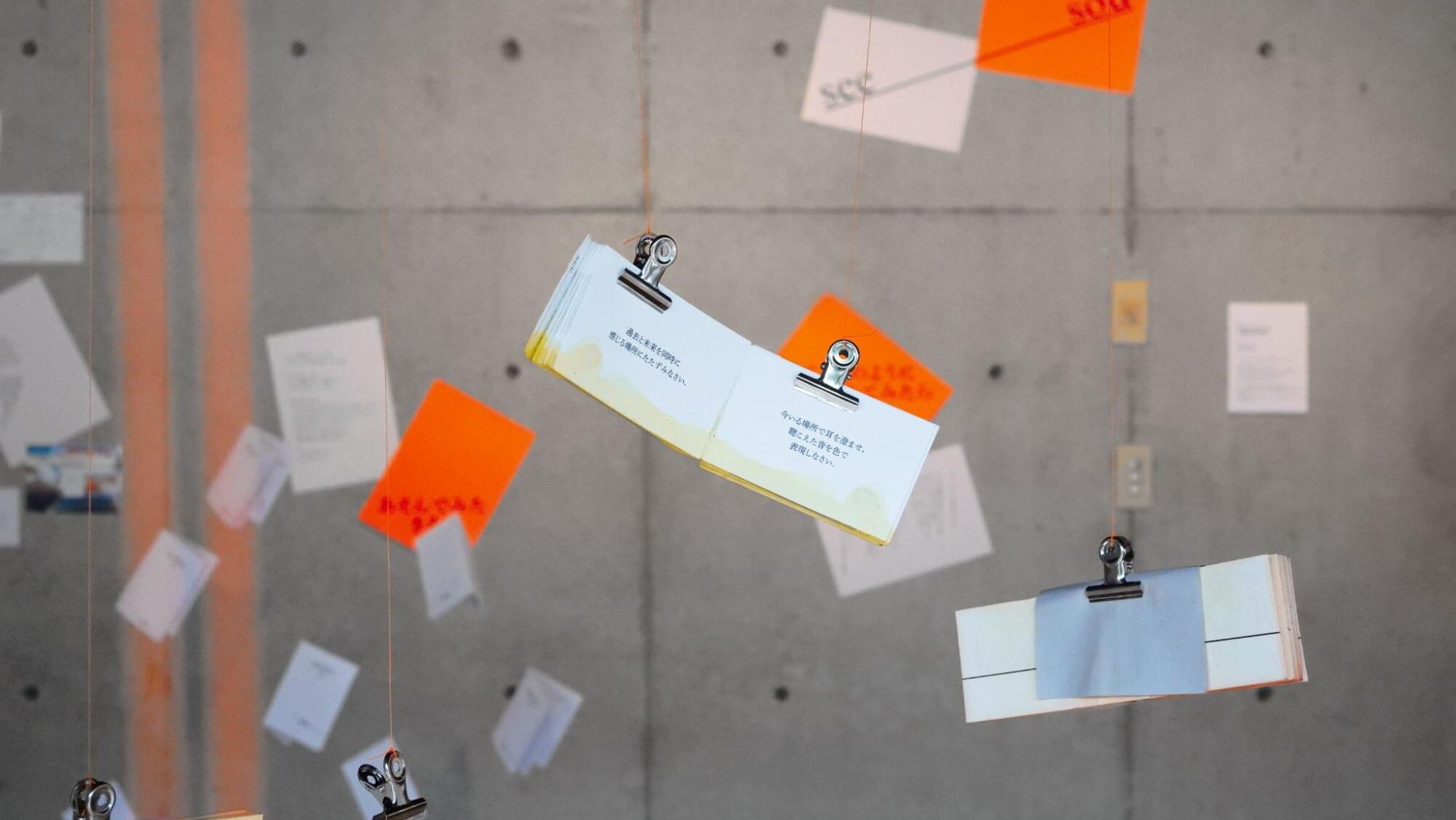

DCLで実施した『see-sou』という「詩示集」を制作したプロジェクトがあります。それは、「石の子どもを見つけなさい」といった、詩のような指示が書かれたカードを使って、行動を変えてみるというものです。実際に生活の中に取り入れる実験をしてみると、参加者の一人が、「石を拾って耳を澄ましなさい」という指示を、1ヶ月間ずっとやり続ける、ということに挑戦していました。その人は毎日の昼ランでイヤホンを外し、石に耳を澄ますようにしてから、川の流れなど周囲の音や変化に敏感になったといいます。そして、1ヶ月が終わる頃には、京都御所にある大木に悩み相談をするようになっていました。

その参加者にとっては、1ヶ月間で、最初は音が気に掛かる状態から始まり、意識的に石や色々な音を気にかけるようになり、走り続ける中で出会った大木と生身の関係性が育まれていた、といえます。これは、何回も関わるという経験が積み重なっていった結果、自分が悩みを相談できるような存在が生まれた、という尊い経験です。

とはいえ、こうした木と対話をできるような人が、街中を歩いていて何も関係したことのない街路樹と対面した時に、同じように「みられている」ような感覚を抱けるかは、正直分かりません。「みられている」と感じるのは、「気にかかる、気にかけてみる」といった関わりあいのプロセスを通じながら、立ち上がるのではないでしょうか。

都市部の人が海をケアできる回路を作る

現在取り組んでいるプロジェクトについても教えていただけますか。

いま福井県・京都府にて「都市(City)から海(Ocean)をケアする循環関係をつくる」をテーマにした「C-Oプロジェクト」を行っています。福井県・高浜原発の周辺地域では、原発排水の影響により、海水温が日本海の他地域よりも2℃高い状況にあります。その影響から、ウニの一種・ガンガゼが北上したことで急増し、魚が育つ藻場を食べる”駆除対象”と見なされています。

私たちは、こうしたガンガゼが発生している現象を、「気候変動によって海水温が上昇する近い未来の先取り」だと捉えました。そして、都市部に生活する人々が消費者として原発の電力・魚・水を享受するのではなく、変化する海の状況に責任を持って関わりうるアクションを増やすことが必要だと考えました。

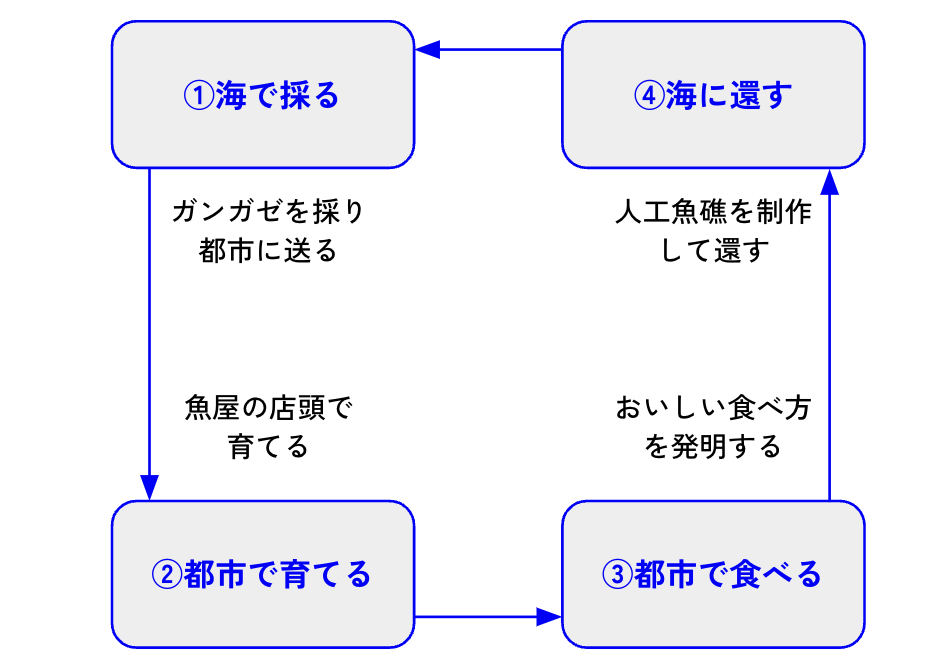

プロジェクトでは、「害獣」とみなされているガンガゼを採捕し、都市で育て、食べ方を発明し、食後のウニ殻を人工魚礁に加工して海に還すという一連のプロセスを、京都市内の魚屋・西浅さんと協力して行っています。都市に運んできたガンガゼを、西浅の店頭に設置した水槽の中で育てて、来店する人々がガンガゼと触れるなかで、海の状況へ想いを馳せることを狙っています。

-

人工魚礁

人工魚礁とは、魚類を集めたり増やしたりするために海中や水中に設置するもので、次のような機能があります。(1) 物陰に隠れる性質を持つ魚類の隠れ場 (2)小型の魚類が大型の捕食魚から逃げるための逃避場(3)繁殖に欠かせない親魚の産卵場(4)魚礁により周辺の潮の流れを弱めることで、泳ぐ力の弱い動物プランクトンが集積する場(5)プランクトンを食べる小型魚類が繁殖する場

「採捕する→育てる→食べる→加工する→還す」という流れですね。

ガンガゼはウニよりも身入りも悪く、味もうすいため売りづらく、流通にも乗らないという現状があります。ガンガゼ採捕の動機を高めるには市場価値を上げる必要があり、ガンガゼの美味しい食べ方を開発することにより、新たな商品価値を作ることを目指しています。

そして、ガンガゼを食べた後に残る殻を、人工魚礁のマテリアルとして再活用します。ガンガゼの殻にはミネラル分やリンが含まれており、これを人工魚礁に加工して海に還すことで、藻場の回復に貢献することが期待できます。その一環としてリサーチから協働していた合同会社poieticaとともに人工魚礁の代わりに「水切り石」を制作し、遊びながらガンガゼを海に還して、供養するということを実験的に行いました。

なぜ海に還し供養することをケアの形として選んだのでしょうか。

このプロジェクトを考える上で京都府北部の伊根町で行ったフィールドワークにて見た景色がインスピレーションになっています。伊根町では毎日水揚げされる魚を、人々が直接港に買いにくる。そして町の人々は、魚で料理をした後に、残った魚のアラを海に返していました。

昨今、森林からの栄養塩供給の低下や、生活排水などが浄化されたことにより、街から海に流れ込む水は綺麗になった一方で、海に流入する栄養分が少なくなってしまいました。その上で、「あら返し」は海に栄養を戻す一つの方法だと気付きました。その上で、海から都市にやってきた魚を、再び海に還していくという形で、都市部にいる人が海をケアすることはできないかと考えるようになったんです。

「遊び」を通して、海に還す循環を体験する

海に還す行為に、水切りという「遊び」を取り入れているのは、どういった狙いがあるのでしょうか。

「遊び」にすることで、人々が海からいただいたものを還し供養するという、ある種の儀式的な行為に関わりやすくしたいと考えています。

ガンガゼを海に潜水して採捕した時、こんな変な生き物が浅瀬にいるという新鮮な驚きを感じて、感動したことを覚えています。これは、プロジェクトの一環としてやっていながらも、ある意味で「遊び」的な体験だともいえます。そうした自然と戯れる中での感動や刺激、畏怖のような感情をそのまま受け取りやすいのが、遊びの時ではないかと思います。

ガンガゼのプロジェクトでも、水切りなどのあそびを取り入れているのは、ケアする意識がなくとも、ただ遊びを楽しむ人にも関わってほしいと思っているからです。押し付けがましくない形で、ケア的な行動を促すための工夫ですね。

-

石にそっくりなガンガゼの殻で制作した水切り石(左下) -

水切り石が海洋再生のための栄養塩となる

このプロジェクトで、大きな魚礁を作ることよりも遊びにフォーカスしているのは、そうした一人一人の関わる可能性を作るためなんですね。

大規模に藻場再生することが目的であれば、行政に許可を取って、大きな資本を投入して人工魚礁を多く設置するということをした方が、海洋再生には効果的でしょう。しかし、それだけでは海から遠い場所にいる市民や生活者の関わる余地はなくなってしまい、海の近くの人々だけがこの問題に取り組むという状況を再生産しかねません。

サーキュラーエコノミーについて考えられるとき、多くの場合には資源が循環することに重きが置かれ、人々がいただいているものをお返しするという精神性や情緒は見過ごされてしまうことが多くあります。海からやってきた魚をいただき「アラを返す」という伊根町での実践は、ただのマテリアルの循環だけではなく、人々にとって精神的な意味合いを持つと思います。

だからこそ、このプロジェクトでは、マテリアルとしてガンガゼを循環させることと同時に、人々が海からいただいたものを還すという精神的な循環を実感できることも大切にしています。大規模な解決策と同じくらい、人々が生態系の状況に実感や情緒を持って関われる導線は必要だと思います。

関わり方の複数性を作ること

とても興味深いと思ったのが、一連の流れを通じてガンガゼの扱われ方が変わることです。最初は藻場を脅かす「害獣・敵」ですが、魚屋にいる時は「ペット」のように飼われ、死後は殻を粉砕されて水切り石や魚礁の「マテリアル」となります。「ペット」のようにわかりやすいケアの形だけではなく、マテリアルにすることもケアと言えるのでしょうか。

このプロジェクトを通じて、人々は海から持ってきたガンガゼを「育てる」「食べる」「マテリアルにして遊ぶ」という複数の関わり方が可能になります。結果として、様々な立場や異なる理由から、海やガンガゼの問題系に関わる人を増やすことができるのではないかと思っています。その中で、ただ気にかけるだけで、具体的な行動に繋がらない人がいてもいい。海の状況を気にかける上で、それぞれの人なりのタイミングや、応答の仕方があることを伝えたいと思います。

ケアを実践する上で重要なのは、ケアをしようという意識よりも先に、まず手を動かしてケア的な行動をすることです。つまり意識せずとも、育てたり触れあうなど手をかける行動をすることで、だんだんとケアの意識が育まれていきます。ガンガゼを通じて、海との複数の関わり方をデザインしていることも、人々が考えるよりも先に関わり、次第に気にかかってしまう状態を作りたいからです。

考えるよりも先に手を動かしたり、関わることがケアを育むために重要だと。

これは、藤原辰史さんが語る「漏れでてしまうもの」としてケアを理解するという考え方と通じるものがあります(※3)。例えば、植物は意識的に人間や色々な生き物のために酸素を出しているわけではなく、漏れ出た酸素が結果として他の生き物を支えている。そのように、意識的に気にかけているわけではないけど、結果的に他の何かをケアしているという、状態ができたら良いと思っています。

ガンガゼのプロジェクトを通じて、まずは都市に住む人が手で触れられるような距離感で関われる複数の回路を作ることを目的にしています。全ての人が同じようなアプローチで強制的に海をケアしなければならないという方法では、ケアは根付きにくいのではないでしょうか。複数の回路で生態系と繋がっていることが大切なのではないかと思います。

川地さんが語るケアは、「気にかかる」という小さな感覚から始まり、やがて「気にかける」、「大切にする」という関係性へと育っていくプロセスです。切り離されている都市と自然のあいだに、遊びや日々の実践を通じて小さなケアの回路をつくること。それは、すぐに変化を感じるものではないかもしれませんが、「わたし」が「わたしたち」へと繋がり直すための、確かな手がかりになるはずです。

そうした営みの中で生まれる「大切に思う」存在との出会いこそが、私たちが失いつつあるアニミズム的な感覚──私たちも生態系の一部であるという感覚──をもう一度呼び起こすのではないでしょうか。

引用・参考

※1 杉本竜也,「ジョアン・トロントの『ケアのデモクラシー』論」, 法学紀要 第62巻, 日本大学法学部法学研究所, 2021年, p. 66. https://www.publication.law.nihonu.ac.jp/pdf/bulletin/bulletin_62/each/08.pdf

※2 早川正祐. ケアと行為者性の哲学 : 揺れ動くものとしてのケアと行為者性, 早川, 正祐, 2013.

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I8957097.

※3 藤原辰史, 「『もれ』についてーー『直耕』としての食(2)」, みんなのミシマガジン, 2022年.

https://www.mishimaga.com/books/en-shoku/002055.html.

この記事の著者

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。

エディター

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。