山に入り、描くということ

「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。現代社会の中で薄れつつあるアニミズム的な感覚を、研究者や実践者との対話を通して探っていきます。

今回はマタギの見習いとして狩猟をしながら、絵画を制作するアーティストの永沢碧衣さんにお話を伺いました。秋田県横手市にある永沢さんのアトリエと、マタギ文化発祥の地である阿仁の集落で、二日間にわたって取材を行いました。

永沢碧衣(アーティスト)

1994年生まれ。秋田県出身。2017年に秋田公立美術大学 アーツ&ルーツ専攻卒業。主に東北の狩猟・マタギ文化に関わり、自らも狩猟免許を取得。狩猟者としての経験を重ねていくことで出会う種々のものとの関係性を記録・表現した絵画作品を制作している。巨視と微視を行き来することで「人と生物と自然」の相関を問い、それらの境界線を溶解し消化することが創作の原動。解体した熊から膠を抽出したり、切り株をキャンバスに見立てたり、石から絵の具を採取したり。素材としてもモチーフとしても日々、山と向き合いながらフィールドワークを重ね、生命の根源や循環、記憶の痕跡を辿る旅を続けている。近年の主な展示に、「Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-」(東京・WHAT MUSEUM)、「アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-」(新潟・大地の芸術祭、2024)、「VOCA展2023」(東京・上野の森美術館、2023)、「シン・ジャパニーズ・ペインティング」(神奈川・ポーラ美術館、2023)、個展「霧中の山に抱かれて」(秋田・北秋田市阿仁公民館、2021)など。

1994年生まれ。秋田県出身。2017年に秋田公立美術大学 アーツ&ルーツ専攻卒業。主に東北の狩猟・マタギ文化に関わり、自らも狩猟免許を取得。狩猟者としての経験を重ねていくことで出会う種々のものとの関係性を記録・表現した絵画作品を制作している。巨視と微視を行き来することで「人と生物と自然」の相関を問い、それらの境界線を溶解し消化することが創作の原動。解体した熊から膠を抽出したり、切り株をキャンバスに見立てたり、石から絵の具を採取したり。素材としてもモチーフとしても日々、山と向き合いながらフィールドワークを重ね、生命の根源や循環、記憶の痕跡を辿る旅を続けている。近年の主な展示に、「Reborn-いのちを織りなすアーティストたち-」(東京・WHAT MUSEUM)、「アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-」(新潟・大地の芸術祭、2024)、「VOCA展2023」(東京・上野の森美術館、2023)、「シン・ジャパニーズ・ペインティング」(神奈川・ポーラ美術館、2023)、個展「霧中の山に抱かれて」(秋田・北秋田市阿仁公民館、2021)など。

永沢さんは猟で得たクマやイノシシを素材に絵を描くというユニークな実践をされています。その背景には、どのようなきっかけや経緯があったのでしょうか? まずは山やマタギ文化との出会いについて教えてください。

私は秋田県横手市で生まれ育ち、山に囲まれた環境で、子どもの頃から家族と一緒に釣りや山菜取りに親しんでいました。田んぼで小魚を釣ったり、流れている川の中の魚を眺めるような、自然や生き物との距離が近い環境で育ちました。クマやイノシシなど山の生き物よりも、当時は魚との関わりの方が身近だったと思います。

進学した秋田公立美術大学ではアーツ&ルーツ専攻を選択し、フィールドワークを通じて、地域文化や素材をリサーチし、それをもとに表現を行うプログラムに取り組みました。私は魚に強い関心があったので、サケやマスなどのトラウト類が海から川に入り山へと遡上していく様を追いかけているうちにと、私自身の興味も海から川、さらに上流の山へと移っていきました。

そのリサーチの中で狩猟だけではなく山菜や魚釣りもするマタギの生業を知り、話を聞くために尋ねたマタギ発祥の地である阿仁の里で、偶然にも阿仁に3つあるマタギ集落のうちのひとつ、 打当マタギの棟梁「シカリ」である鈴木英雄さんを紹介してもらったことが、マタギ文化との出会いでした。

-

シカリ

マタギの狩りの総指揮者で、巻狩りの分担、配置を決める。集まった人数により異なる役割を指示し、狩りの最中には全体を見回せる場所につく。(マタギ資料館)

鈴木さんと一緒に山を歩くと、一つ一つの木々が持つ背景やエピソードをとても高い解像度で話してくれる様子に驚きました。まるで、家の中にできたシミを見て「これはあのときに誰々がつけたシミだよ」と覚えているかのように、クマが木に作った傷を見て語っていました。鈴木さんのように、自分自身の暮らしに根ざした形で山と関わるマタギの人々が見える世界の鮮やかさをもっと知りたいと思い、大学卒業後も阿仁の里に通うようになっていきました。その後、狩猟免許を取得して、現在ではマタギの見習いとして集団猟にも同行しています。

マタギの世界では、獲物は「自分で獲ったもの」ではなく、「山の神から授かったもの」として捉えます。だからこそ、命に対して敬意を払って、向き合うことが何よりも大切だと教えられました。この「授かる」という感覚は、私の制作における根幹にもなっています。

マタギにとって山は「家」であり、生き物は同居人のよう

永沢さんを惹きつけるマタギの人たちと山の関係性はどのようなものなのでしょうか?

マタギたちは自らの猟場がある山では、家の中で座っていても何がどこにあるのか分かっているような感覚でその中を歩き回っているようにみえます。何度も繰り返し同じ山に通って猟をすると、どこに崖や岩場があり、ブナの実がどこにたまるかなど、山に対する解像度がとても高くなっていくんですね。

一方で、マタギの人々はそれぞれの山に特化している存在でもあります。シカリの鈴木さんは「クマ撃ちの名人でも、自分の山が分かるだけで、よその山は分からない」といいます。それぞれの山は異なる表情を持っており、マタギは「その山」に向き合っているということに気付かされます。

同じ山に通い続けることでその山を家のように熟知していくと、そこに住むクマや魚、猪、草木たちは、同じ家に住んでいる同居人のような存在なのかもしれないですね。マタギの人々にとって阿仁の山とは、曖昧な「自然」ではなく、一つ一つ名前を持った住人たちが暮らす場所のように思います。私たちが、同居人がどのようなリズムで生活しているかが分かるように、他の生き物たちのリズムもつかめてくるわけですね。

-

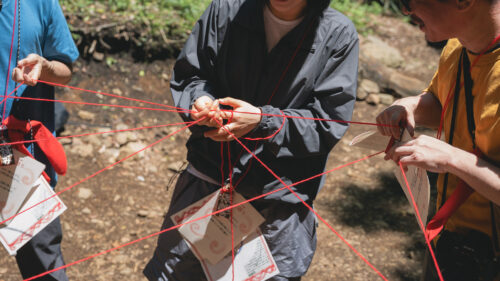

阿仁の山を一緒に案内してくれた、永沢さんのマタギ仲間である益田光さん。(左) -

益田光さんは阿仁固有の植生や植物に惹かれて移住し、マタギになった。

マタギたちは長年クマを観察し、クマの動きから山の中での振る舞いを学びます。

そのように、私たちがクマを見て、学んでいるように、クマも私たちがこうして歩いている様子を見ていると思うんです。人間を知っているクマは、むやみに人里や人間の前に姿を現しません。たとえ銃を持った人間と出会ったことがなくても、母グマから子グマへと人間の近くには寄ってはいけないということが教えられているのではないかと思います。

永沢さんの言葉には、長年の経験からくる実感がにじんでいます。頭では理解していた「山の中では、私たち自身も見られる存在だ」という感覚が、現場のリアリティとともに立ち上がってくるように感じました。

見ているのはクマだけでなく、ブナの木や森全体かもしれません。クマの主食であるブナの実は、豊作と凶作の年が交互に訪れます。クマが繁殖した翌年には実が少なくなるように見えるそのサイクルは、まるで森が意図して個体数を調整しているかのようです。

ブナが地中の菌根ネットワークを通じてコミュニケーションを取ったり、クマや森の状況を把握して実をつけているとしたら、まさに森全体が知性を持っているともいえますよね。そう考えると、森が張り巡らされたネットワークから得ている情報の中には、私たち人間のことも含まれているかもしれません。

石倉敏明先生が人間を超えた知性が山や森の中で働いている状態を「ワイズフォレスト」と表現していましたが、その世界観にすごく近いように感じます。

狩猟の経験がアートに与えた影響

狩猟を始めてから、作品制作にどのような影響を与えていますか?

狩猟を経験するようになってから、動物たちを観察し、彼らだったら何を感じ、どう世界を見ているのかを想像するようになりました。山での出会いを通じて、彼らが見せる表情やしぐさの豊かさに気づき、それを絵に描きとめたいと思ったんです。

絵を描くプロセスは、山での体験を自分なりに咀嚼し、再構成する作業です。たとえば、あのときのクマの表情は何を意味していたのか。あのクマはどんな息づかいで山を歩いていたのだろうか。そんな記憶をたぐり寄せながら、骨格や表情、植生や山の環境も含めて描いていく。その過程は、山で授かり、解体され、食べものとなった命を自分の身体を通してもう一度出力する行為でもあります。

『共鳴』2023年作(上)

『解ける者』2021年作(下)

授かった生き物をマテリアルとして描く

そこから、どのような経緯で猟で得た動物たちを画材として用いるようになったのでしょうか。

猟で出会う動物たちを描いくなかで、使っている画材について考えるようになったんです。現在の制作でも行っている、「自分が授かった動物から作る膠(にかわ)で描く」という実践は、そこから始まりました。

そのきっかけになったのが作品『宿る者』です。巣の中にいるクマを狙う猟をしていた時に、いくつかの空き巣穴に入る機会がありました。冬眠中のクマにとって巣穴は、暗闇ではなく、豊かな秋や春を夢見ながら眠る、とても鮮やかな場所なのではないか。そんな想像が浮かび絵にした作品でした。

その巣穴の記憶をもとにクマを描いていたとき、ふと、絵具に混ぜている膠のことが気になったんです。調べてみると、一般的に屠殺された豚や牛の皮から作られているものでした。自分が山で出会ったクマを描くのに、どこから来たか分かることの出来ない別の動物の命を使うことに、どこか納得がいかなかったんです。

その後、有害駆除事業の中で授かることとなったクマから膠を作り、その素材で描いた作品『山衣をほどく』が、VOCA賞に選ばれました。制作を続ける中で、授かったクマの気配がそこに浮かび上がってくるような感覚がありました。アトリエを後にするたびに背後にその存在が佇んでいるようにも感じたんです。

授かったクマを自ら分解し、膠にして描くことは、その命と目を合わせ続けながら絵を描くような、精神的に重いプロセスでした。それでも、この絵が完成したとき、”命にどう応えるか”という問いに対する、自分なりの答えを見出せたような気がしています。

最近では、膠だけでなく、「プルシアンブルー」と呼ばれる青い顔料も、授かった動物の血やレバーなどの鉄分から作っています。以前は市販の絵の具を使っていましたが、素材を調べるうちに、血から作れることを知って試すようになりました。作れる量が限られているため、目など特定の部位のみに使用しています。

授かった動物たちをマテリアルにして描く行為は、彼らの遺影を遺灰で描いているようなものかもしれません。この世界に存在していた命を、目撃した自分が記憶し、痕跡を残しておきたいという願いを込めています。

永沢さんにとって絵を描くことが、授かった命への一種の供養のようなものに感じられます。”命にどう応えるのか”という問いを持つようになったきっかけはありますか?

以前、訪れた釣り堀のオーナーがイワナを「つぼぬき」という手法で処理する様子を見たことがあります。これは、『無垢の侵奪』という作品のモチーフにもなっています。

イワナは腹を切って内臓を掻き出すことが一般的です。しかし、その釣り堀では「つぼぬき」という方法で、腹を切らずに内臓を出していました。鯛などのおめでたい魚に行われる方法で、天塩にかけて育てた我が子のようなイワナを切腹させることは忍びないと、オーナーなりにイワナを大切にする方法なのだと感じました。

マタギたちも山で授かったクマを開く際には、必ず胸のところを十字に切って開きます。それがクマに対しての礼儀だからです。そして身体を解体して、ケボカイという儀式で、授かったクマの魂を山に返すことにより、肉や毛皮を里に持ち帰ることができます。

つぼぬきやケボカイの儀式も、それぞれが辿り着いた、いただいた命への納得のできる向き合い方のように思います。

自らの座標を知ること

永沢さんは、狩猟の経験を通して動物たちや自然と深い関係性を築いてこられたと感じます。一方で、多くの人にとって狩猟のように命と向き合う場面に立ち会うのは、簡単ではありません。日常の中で自然や生き物と関係を結ぶには、どのような視点が大切だと思いますか?

自分がどこに立っているのかという「座標」を知ることだと思います。それは地図上の位置だけではなく、自分のルーツや、使っているものはどこからきたのか、どのような歴史・文化の上に暮らしているのかを知ることです。

狩猟で山に入るときは、自分の現在地が分からないと地図も使えません。同じように、自分の立つ場所を掘り下げると、都市でも自然や生き物、文化と接続することができるはずです。現代社会に暮らす私たちが、生態系の中でどのような位置にいて、何に支えられているのかということを知ることで、自ずとしかるべき振る舞い方も見えてくるのではないでしょうか。

私自身も、絵の具や膠、食べもの、生まれ育った環境や文化など、自分を取り巻くもののルーツを辿る中で、マタギ見習いとしての狩猟や、授かった動物たちをマテリアルとして描くという営みにたどり着きました。

永沢さんのお話を聞きながら、「私はどこに立って暮らしているのか」と改めて考えさせられました。生まれ育った場所や、それを取り巻く自然や文化について、これまでいかに無自覚だったかに気づかされます。

同時に、冒頭でおっしゃっていたように、クマをはじめとする生き物たちが私たちを見ているという視点に立つと、自分一人の視点だけではなく、他者との関係性のなかで自分の「座標」を捉えることの大切さを感じます。そうした視点の転換が、日常の中でも自然や生き物との距離感を取り戻す手がかりになるのかもしれません。

狩猟で動物たちと向き合うのは、互いにとっての「抑止力」でもあると思います。近づきすぎず、離れすぎず、ちょうど良い距離感を探る。お互いを知り、その上で自分はどこに立っているのかを意識することが、生態系の中で適切に共存していくための態度なのだど思います。

永沢さんたちに案内していただいた阿仁の山は、いたるところに生き物の気配が漂っていました。クマに食べられたカモシカの亡骸と、その肉片に群がる虫たち。雪解けによって様々なタイミングで芽吹く植物たち。

そうした世界の中で、永沢さんは「授かる命」と向き合いながら、絵を描くという行為を通じて、自分なりのふるまい方を探していました。狩猟と制作のあいだに現れるその姿勢は、生きものと共にあるための、一つの応答でもあるように見えました。

自然との適切な向き合い方は、生まれ育った場所や、今暮らしている環境、日々の営みによって、そのかたちはきっと異なってくるはずです。では、自分が立っている場所では、どのようなふるまい方があり得るのか。その問いを持ち続けること自体が、私たちにできる一つの応答なのかもしれません。

この記事の著者

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。

エディター

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。