「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。現代社会の中で薄れつつあるアニミズム的な感覚を、研究者や実践者との対話を通して探っていきます。

今回は、東北やヒマラヤの山々をフィールドとして山の神話研究や芸術人類学を専門とする石倉敏明さんと共に、山やアート、食から考えるアニミズムをテーマにインタビューを行いました。石倉さんが住む秋田の人々は、「山はかつて自然の恵みを与えてくれる場所だった」「山は仕事場、遊び場であり、祈りの場でもあった」と語るそうです。私たちはかつて、山から燃料や食料を得るだけでなく、信仰の拠り所にもしていました。では現代の私たちにとって、山とはどんな存在なのでしょうか。登山やアウトドアアクティビティといった山との関わり方はアニミズム的感覚を育むことを可能にするのか、石倉さんにお話を伺いました。

石倉敏明(人類学者/秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻准教授)

1974年東京都生まれ。比較神話学や非人間種のイメージを巡る芸術人類学的研究を行う。第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示「Cosmo-Eggs 宇宙の卵」など、アーティストとの作品協働制作にも参加。国際芸術祭あいち2025キュレトリアルアドバイザー。共著に『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(淡交社)、『Lexicon 現代人類学』『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』(以文社)、『〈動物をえがく〉人類学 人はなぜ動物にひかれるのか』(岩波書店)など。主な展示として「精神の<北>へ かすかな共振をとらえて 」(ロヴァニエミ美術館、2019-2020年)、「表現の生態系 世界との関係をつくりかえる」(アーツ前橋、2019-2020年)、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)、尾花賢一+石倉敏明「多摩川ジオントグラフィー」(調布市文化会館たづくり2024年)など。企画協力に「新しいエコロジーとアート」(東京藝術大学、2022年)、「Material, or」(21_21 DESIGN SIGHT、2023年)など。

ワイズフォレストとして山を捉える

私は、登山を通じて山に入っても、自然から得てばかりで何も返せていないことに違和感を抱き、このプロジェクトを企画しました。山と人が相互的な関係になるには、どのような視点が必要なのでしょうか。まずは、石倉さんのこれまでの研究や実践からそのヒントを伺えればと思います。

私は学生時代からインド・ネパールや日本の東北地方をフィールドに山の神話を研究してきました。その中で、日本の山は非常に多くの恵みやギフトを人間に与えてくれる豊かな空間だということに気付きました。かつて、山の近くに住むことはメリットが多く、日本各地の人々の生活基盤は山にありました。私が暮らす秋田の人々に話を聞くと「何か必要なものがあれば山に行って手に入れた」「山はまるで天然の学校、遊び場、スーパーマーケットのようだった」「入って良い山と、行けない山があった」と語る声を耳にします。私たちがスーパーマーケットやホームセンターに行くような感覚で、里山に入りあらゆるものを得ていた時代には、山の近くに住む方が便利だったんです。昔の人にとって、集落の近くにある里山は、いわば自然界の摂理や旬の食べ物を学ぶ学校、生きている交換の場であり、日常の仕事や遊びの場所でもありました。そして、決して入ってはいけない禁足地や神仏や祖先の霊と関係づけられた特別な聖地も、山の中にあったのです。しかし、今は人々が山に燃料も食料も取りに行かなくなり、信仰を忘れることで里山との関係自体が崩壊してしまい、山の環境が荒れ始めています。

そうした自然と人間の関係における中間領域を担っていた、里山的な空間を取り戻す必要があります。それをイメージする上で、人間中心社会の効率性や便利さといった原理に基づく「スマートシティ」的な空間に対して、オルタナティブな原理に基づく山の中を、「ワイズフォレスト(知恵の森)」として考えようと、私は呼びかけています。

森や山の中では「ウィズダム(知恵)」と呼ばれるような、人々が長い時間をかけて育んできた人間と人間以外の生き物、そして生者と死者が互いに関わるための関係知が生き続けてきました。そこは魑魅魍魎や得体の知れない他者が住む空間でもあります。生物や自然などの異なる視座を持った存在たちや、神仏が治める森や山の中では、人間が自分たちを中心として作り出した原理を見直すことが可能になります。こうした感覚がかつては日本列島の各地で共有されていました。

山の循環を取り戻す必要性

山の知恵に触れることが、人間社会の原理を見直すきっかけになるということですね。一方で、先日、山に入った際に、登山者の踏圧によって登山道が崩れている現状を目の当たりにし、無自覚に山に入るだけでは山の環境を壊しかねないことに気付きました。

石倉さんは、以前アーティストの大小島真木さんとのコラボレーションで、「山になりきって語る」パフォーマンスに取り組まれていますが、「山」の視点に立った時に、登山者は山とどのような関係性を築くべきだと思われますか。

-

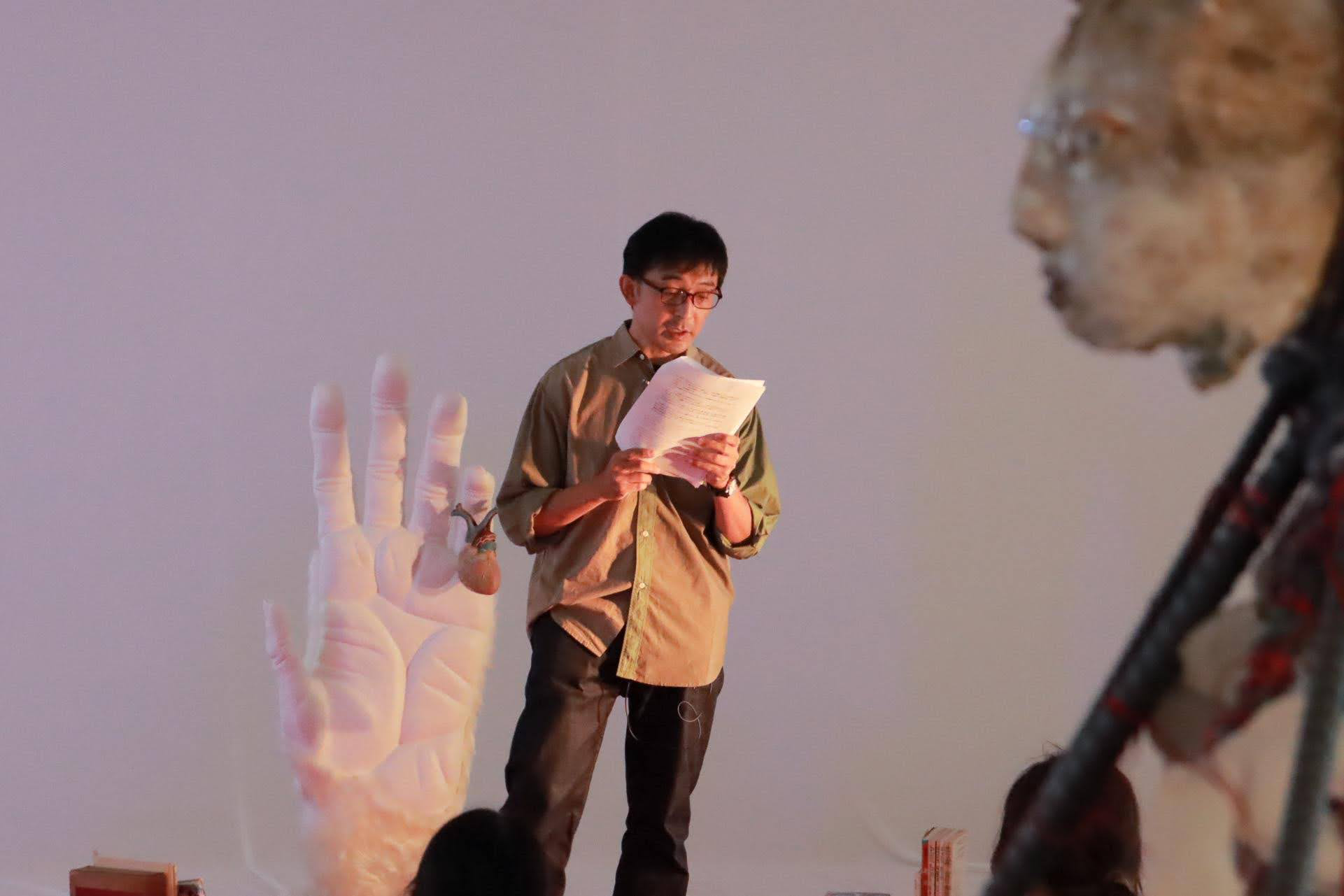

大小島真木〈コレスポンダンス〉つくラボプロジェクト 「万物が語る」 -

ゲスト:「山」語り部: 石倉敏明

山として語るパフォーマンスで私が取り組んだのは、山に他者性を持たせるということでした。歴史的に、東北地方の鳥海山や羽黒山などでは、山を神様や人格を持った他者として考える文化が培われていました。日本列島各地の権現信仰でも、同様に山はそれ自体が「人間以上の他者」として扱われてきたわけです。しかし、現代社会の私たちの関わり方は、そのような存在である山に対してあまりに申し訳ない形になってしまっていると思います。修験者や行者と呼ばれる修行者が山に入っていた時代には、山伏などの宗教的職能者が、自らの聖地や拝所とする滝や崖を伝承し、そこを中心に山を育て、維持し、ケアする文化が強く根付いていました。

しかし、山の管理主体が国や県、法人などへと移り、ナショナルトラストなどの取り組みが行われる中で、山という空間が脱聖化され、今まで行われてきた山をケアするという文化や伝統がうまく残されなかったという問題があります。そして登山がレジャー化された結果、山という場所は、単に綺麗な空気を吸って、美しい光景を見て、リフレッシュする、まるでサウナのように人が「整う」ための場所になってしまいました。本当は山の環境を整えなければならないのに、現状では私たち人間が山に整えてもらっているだけです。

登山者の山との関わり方を変えて、山をただの消費空間ではなく、「生産・消費・分解」というサイクルが成立する空間へと戻すことが必要だと思います。そのような循環の上で、食べ物や燃料を得たり、死者の魂が山に戻っていくという信仰も成り立つわけです。

以前体験した山伏修行で、霊山と呼ばれる山に登りました。その時、山を汚したら罰が当たるのではないかという緊張感がありました。

私にとって山伏の方々に会う経験は、尊敬しているアーティストに会うのと似ている経験です。彼らは自由で創造的な精神を持っているだけでなく、アーティストが世界に対して持っている倫理や世界への驚きににた感覚を持っていると思うからです。山伏の先にある山に対しても、そうした緊張感や尊敬の念を抱くということは重要ですね。

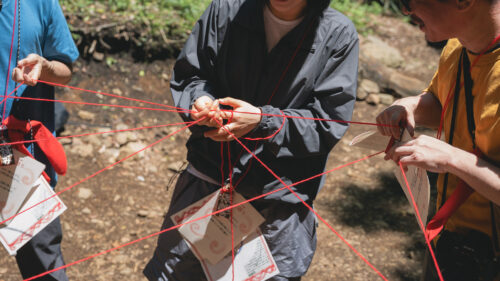

以前、勤務先の同僚や学生たちと、秋田県の鳥海山を拠点として3年間に渡り「ジオカルチャー研究プロジェクト」を行い、近代登山とは異なる様々な山との関わり方を実験しました。例えば、山を登頂せずに、山裾を探索するアクティビティを行いました。その他にも、湿原を回ったり、山に入り木やコケだけを観察する、などの遊びを開発しました。また火山の爆発で流れてきた溶岩によって作られた「流れ山」をめぐって数千万年の大地の歴史を体験したり、季節の祭りや芸能を通じて山裾に残っている精神性に触れる試みを続けてきました。

こんなふうに、それぞれの山にある修験の歴史や祭などの風俗を学び、人間の歴史よりもずっと長い来歴を持った自然環境の再発見を通じて、これまでにない新しい山遊びを探究することに可能性を見出せるのではないでしょうか。

コロナ禍をきっかけとして、自然環境を守るという理由だけではなく、新しいカルチャーとして自然との距離や関係そのものを見直す流れが起きています。そうした中で、一般的なスポーツとしての登山ではなく、多様かつ実存的な登山の形が生まれてきていると思います。こうした流れは歓迎するべきことだと思います。

自然から得ているマテリアルを意識すること

現代では、グローバルなサプライチェーンを通じて世界中からモノが届くようになり、それらがどこで生まれ、どんな環境の中で採られたのかを意識することが難しくなっています。どのような形で、私たちが頼っている自然に想いを馳せることができるでしょうか。

都市と自然を行き来するという仕組みが、形を超えて生き残る必要があります。かつては、その役割を狩猟者や、農村の人々が担っていました。かつて世界有数の大都市であった江戸でも、都市から回収された糞尿が肥料となって、郊外では穀物や野菜が育てられるという、都市と農村の交換が目に見えて存在していました。

村や里とは、「都市(経済社会)」と「自然」という二つの外の世界の、ちょうど中間の場所だったのです。しかし今ではその多くが過疎地と見なされ、経済効率の面から軽視されています。その結果、私たちは「都市」か「自然」か、という二択の世界しか想像できなくなってしまったのです。本来あったはずの 「あいだ」の空間や文化を、いま一度見直す必要があると思います。

現代の文脈に置き換えると、キャンプや登山などのアウトドアレジャーだけではなく、都市と自然の「あいだ」にある小さな自然や文化の発見を通じて、私たちの実践を変えていけるでしょう。郊外での市民農園や都市近郊の自然を再発見するツアー、地方都市の郷土食、郷土文化の発掘はとても大切な媒介になると思います。より本格的に考えを切り替えるためには、都市やその周辺で使用するエネルギーや、衣服、食べ物などのマテリアルがどこからきているかを考えることが必須だと思います。

そう考えると、都市と山を行き来している登山者は、「あいだ」の文化を考える上で重要な存在ですね。

登山を「自然の消費」から「文化の生産」に切り替えていく必要があると思います。僕たちが秋田でお世話になっている田んぼでは、以前から、身近な田畑から取ってきたマテリアルですげ笠を作るワークショップをしています。今では高価なGORE-TEXのアウトドアウェアを使うことが一般的ですが、以前人々は農作業のための道具や、山に入るための装備を自分たちで作っていたのです。もちろん、山に入るための装備を一から作るのは大変です。便利なアウトドアギアを使いながら、自然素材で装備を部分的に自作してみて、自然とのつながりを取り戻すことは両立できるはずです。岩手県の一関市にある「縁日」を営む京屋染物店では、伝統的なマタギの衣装から「マタギもんぺ」という新しいプロダクトを開発しています。都市と自然をつなぐ、そうした「ウィズダム」を感じる体験を育むことが重要だと思います。

問うべきは、「都市でアニミズムが可能か」という問題だけではなく、都市的な消費経済と自然のあいだをどうつなぎ、互いに行き来できる関係を築けるか。そして、そのつなぎ手となるのは誰かということではないでしょうか。

石倉さんからみて、すでに「つなぎ手」の役割を担っているのはどのような人なのでしょうか。

最近、伝統的に山で集団狩猟を行うマタギへの注目が増えています。現代のマタギには、かつてのように農業や林業をしながら熊を狩る人だけでなく、画家や植物研究者として植物のデジタルアーカイブを作るなど、インターネット空間と自然を行き来する若い世代もいます。写真館やコーヒー豆の焙煎などのサイドビジネスを行ったり、芸能や狩猟文化の共同研究を通して、北東北や北陸の狩猟者や北海道のアイヌのコミュニティーとの交流も深まっています。またロンドンや東京の大学で学びながらマタギ文化を学ぶ若手も秋田には現れてきました。彼らの存在は、アニミズムやマタギ文化を更新する上で重要だと思います。

そして都市に暮らす私たちも、自分の「フィールド」を見つけることが必要です。どこでも良いわけではなく、「どこなら自分にとっての自然との接続点になりうるか」を模索することは、単なるキャンプやレジャーを超えて、現代を生きるための基礎的な問いになるはずです。

山という他者が「いることにする」

気候変動の時代の中で未来を考えていくために、私たちが自然や生態系と再接続することがまさに求められていると思います。その問題意識のもと、本リサーチではアニミズムに注目しています。現代におけるアニミズムについて、どのようにお考えでしょうか。

アニミズムは私たち人間社会の基盤にあると私は考えています。そのことを考えるために、人類学者のデビッド・グレーバーの提唱する「基盤的コミュニズム」という概念があります。

グレーバーは「コミュニティ維持に最も必要なのはささやかな気前の良さだ」と語ります。例えば、レストランで隣の人に「そこの醤油を取ってください」と頼むと、大体の人は取ってくれますよね。多分、対価を要求されたり非難されたりすることもないと思います。このような日常的な贈与のあり方を彼は「基盤的コミュニズム」と呼びます。ここでいう「コミュニズム」とはいわゆる共産主義のような社会体制ではなく、「できる範囲で互いに応答し合う」姿勢が、あらゆる人間社会の土台を支えているという考え方です。

そして、私はその基盤的コミュニズムの手前に「基盤的アニミズム」があると考えます。「基盤的コミュニズム」は、言ってみれば人間生活の基本ですが、それは対人間のコミュニケーションに限られているのです。しかし、互いに挨拶したり、日常生活の中でささやかな助力を惜しまないような「コミュニズム」の前に、人間ならざるものとの共感やケア、異なる生き物や自然との交流が人間性の基盤に存在するのではないか。たとえば魚釣りや、犬の散歩、山登りをして山に手を合わせている時、野鳥の声を聞く時、私は人間・非人間との間でコミュニケーションや交流が起こっていると考えます。そうした思考の傾向性を私は「基盤的アニミズム」と呼びます。

私たちの根底にはアニミズムが眠っていると。

これは「ごっこ遊び」のようなものだともいえます。つまり、山という他者が「いることにする」ことで、山を尊重したり、整えようと考えることが可能になるということです。山の他者性を剥奪し、山の神も魂もないと考えると、人間が山を好き勝手に使うことが許されてしまいます。同様に、モノや生き物に人間性が宿っているという考え方は、決して特殊なものではありません。現代ではそうした基盤的アニミズムが脅かされていると思います。社会生活の基盤に、基盤的コミュニズムがあるとするならば、里と山の間のような境界、あるいは日常生活に埋め込まれたささやかな自然と文化の「あいだ」にこそ、基盤的アニミズムが存在していると私は考えます。

山登りとは、かつて人類が皆持っていた基盤的アニミズムに触れ、その感覚を取り戻すための手っ取り早い方法だと思います。山に入り、山を登ると、人間以外の様々な種と出会えます。人間を超えた空間の中に入り、人間ではない他者とコミュニケーションする、またはコミュニケーションできたことにする、という経験に他なりません。

その経験をアシストするような、多種になり切る遊びやゲームなどがあると良さそうですね。

アニミズムは、決して迷信や過去の遺物ではありません。むしろ未来を描くために再び手に取るべき倫理であり、哲学であり、魂にまつわる新たな科学だと考えています。私たちは、経済や人間中心の社会の中で意識されなくなってしまった「魂」という感覚を、他の生命と共有する存在として取り戻す必要があります。それこそが、これからの地球と共に生きるための文化の基盤になるのではないでしょうか。

都市と自然を行き来しながら、自然とつながるための知恵を育むことが、アニミズム的感覚を深めるうえで重要だと石倉さんは語ります。後編では、私たちが根源的に持っている「基盤的アニミズム」を呼び起こすうえで、アートや食が持つ可能性についてお話を伺います。

この記事の著者

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。

エディター

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。