閉ざされた連絡通路

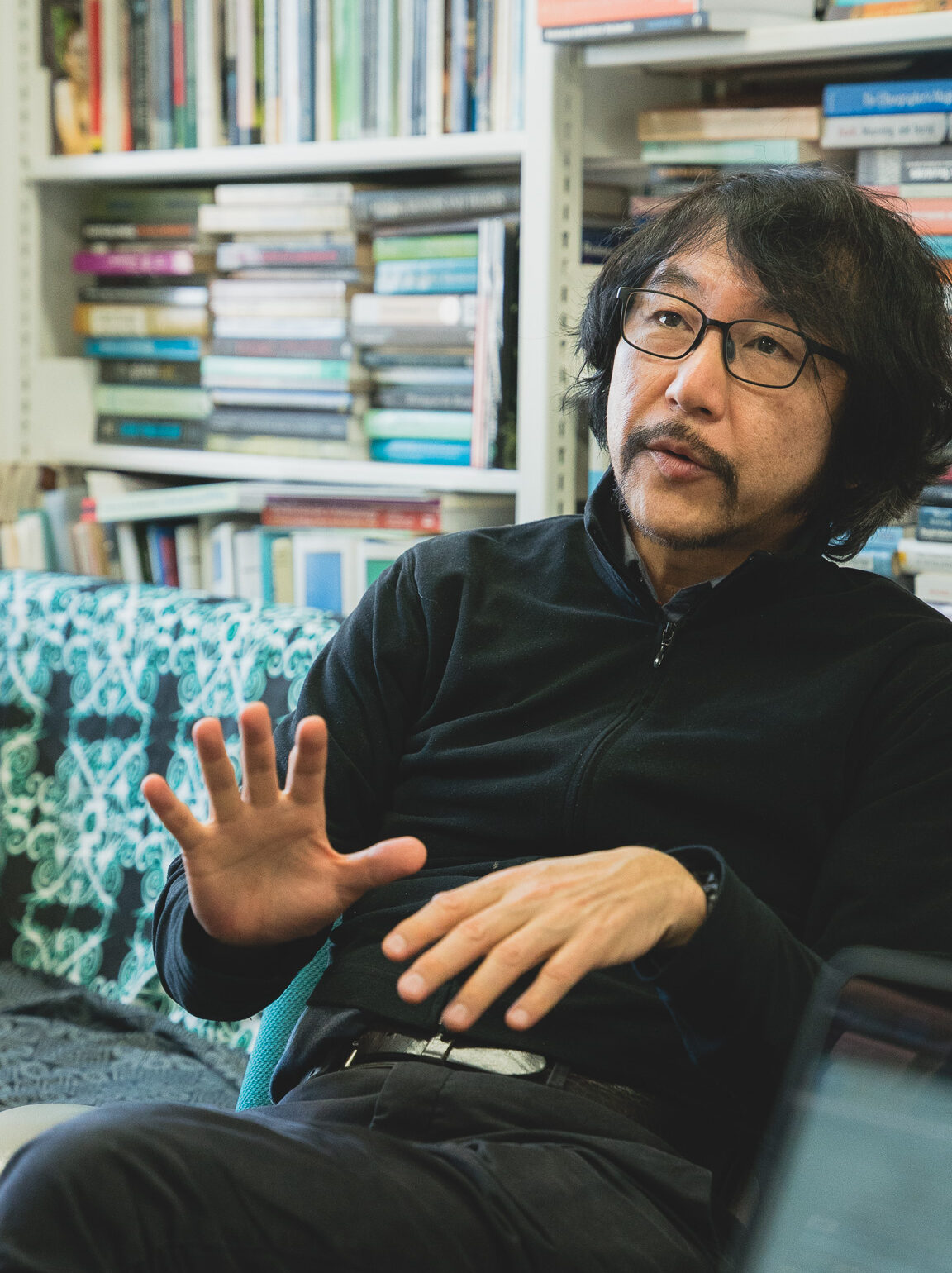

人類学者の奥野克巳さんはアニミズムを「地球上において人間だけが唯一の主人ではない」とする思想だと語ります。前編では、加速主義や気候変動が深刻化する現代社会の中で、人間本位のあり方から、さまざまな生き物や人々の平等性を重視するアニミズムの考え方を思い出すことの重要性を伺いました。後編では、アウトドアやアートなどの体験を通じて、人間と非人間の世界の「連絡通路」を開くためのヒントを伺いました。奥野さんは、生身で自然の中に入り、他の生き物たちから狙われる自分自身を感じることが大切だと語ります。

アニミズム的な感覚を取り戻すためには

前回もお話に上がった『平成狸合戦ぽんぽこ』のようにジブリ映画では、アニミズム的な世界観が描かれています。ただ、その世界観に共感はできても、日常の中でアニミズムを実践することは難しく感じてしまいます。奥野さんの著書『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』では、「分断されてしまった人間の世界と、人間以外の世界の間に連絡通路を開いておくことでアニミズムが立ち上がる」と書かれています。「連絡通路」を開くとはどういうことなのでしょうか?

人間が人間のみの世界の内側に閉じこもって、かなたにある人間の知性と能力をはるかに超えた外部の世界と出会っておくことがないのなら、私たちは私たちの行く末を、このまま永遠に見失ったままなのではないだろうか。逆にこちら側(人間)からあちら側(非人間)に抜けるための連絡通路を開いておけば、私たちはこちらとあちらを往還しながら、アニミズムが自然と立ち上がってくるだろう。(奥野,『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』, 2020, 226-227)

「連絡通路を開いておく」とは、簡単に言えば儀式や儀礼を通じて人間と非人間の世界をつないだままにしておくことです。

しかし現代では、伝統的な儀礼の多くが失われつつあります。その中でアートやアウトドアアクティビティなどが連絡通路を開く手段になりうると思います。都市生活の中で、制度に縛られ、コンピューターの画面とにらめっこする日常を送る私たちが、こうした“連絡通路”を保ち続けるには、なにかしらの儀礼的な営みが必要でしょう。たとえば、山に入って狩猟をする、自然と向き合う時間を持つ、といった体験は、アニミズム的な感覚を呼び覚ますかもしれません。

連絡通路を開くための「儀礼」ですか。

宮沢賢治の『なめとこ山の熊』では、猟師の小十郎が、山の中で熊の親子が会話する様子を盗み見るシーンが描かれています。これは、小十郎と熊たちの距離感が近く、どのように暮らしているのかを見てきているからできるわけです。こうした状態は、人間と非人間である熊の世界の連絡通路が開かれているといえます。

一方で、どのような状態だと連絡通路が閉ざされているのかを考えてみましょう。たとえば、 ライフル銃を使った狩猟を考えてみてください。銃のおかげで安全が確保された距離から森の中にたたずむ熊を撃つことができるようになりました。これは技術的には「進歩」かもしれませんが、距離が生まれたことで小十郎のように熊たちの声を聞くことはできなくなってしまった。

私たちが生きている、テクノロジーによって最適化された世界では、人間と動物の関係は遠ざかり、連絡通路が閉ざされてしまっています。その結果、非人間との世界の間で育まれていた知恵を感じることが難しくなってしまっています。

生き物たちに見られ、狙われる感覚を経験すること

『なめとこ山の熊』の小十郎ように、動物の声が聞こえる距離まで近づくことで、彼らとの関係性が生まれる。そのうえで、アニミズム的感覚を呼び起こすためには、「狩猟をする」「食べるために動物を殺す」「収穫する」「自然を観察する」といった身体的な行動が鍵になるようにも思います。こうした行動には、何かしらの条件や共通点があるのでしょうか。

アニミズム的な世界観に触れるには、自然の物質性に直接関わることが重要です。

たとえば、「命の大切さを知る」という話はよく聞きますが、それを本当に理解するには、実際に動物を殺して食べてみる経験をしてみることも大切だと思います。

実際に儀礼の場では、存在としての獲物の身体があり、それを食べることによって自分の血肉になっていくことに気付いていきます。生き物を殺し、別の形に変容させ、食べて自分の体内に取り入れるといった接点は、アニミズム感覚を養うために重要なプロセスではないかと思います。現代の日本では、屠畜をするためには厳しい規制があり、体験するのが難しい面もありますが。

以前、鹿猟に行った知人の話を思い出します。狩った鹿を気絶させるために棍棒で殴ろうとした時、鹿がカッと目を開いて彼のことを見返したそうです。彼は、その目が衝撃的で忘れられないと語っていました。自分が鹿を見ているだけではなく、鹿に「見られている」という感覚を抱くことが大切なのかもしれません。

その通りです。私たちは一方的に動物を食べ、見る対象として捉えていますが、動物たちも私たちのことを見ているわけです。主体だと思っていた私たちが、動物たちの客体になっていると自覚することによって、動物も人間もそう変わらない存在だということを知るんです。

一方で、そうした経験を受け取るためには、高い感受性が必要なのではないかと思ってしまいます。あまり感覚の開かれていない私たちが、動植物や非人間の主体性を感じ取るためには、どのようなきっかけが必要なのでしょうか。

自然の中で自分自身が他の生き物に狙われていると感じる時、他の生き物たちの主体性を強く感じさせられますよね。日本でも、森の中に入ると 「狩る/狩られる」「襲う/襲われる」 という関係性を実感できます。

たとえば、狩猟で森の中に入っていくと、ヒルに狙われることがあります。意識しなくても、実際にヒルが皮膚に入り込み、血を吸われることで、自分が他の生き物に狙われている客体であることを 「感じる」 わけです。また、猪を担いで山を降りると、猪に寄生していたダニが自分の体に移り、たっぷりと血を吸うということも起こります。

こうした体験は、単に 「人間が自然を支配している」 という一方的な構図ではなく、むしろ 「自分自身が狙われる存在でもある」、あるいは一方的な食べる存在ではなくて、食べられる存在でもあることを思い出させてくれます。

アウトドアアクティビティでアニミズム的感覚は養えるか

先ほど、アウトドアアクティビティが連絡通路を開くための一つの方法になりうるのでは、とお話しされていました。アウトドアアクティビティがアニミズム的な感覚とつながるきっかけとしてどんなものをイメージされますか?

山や森の中で多種多様な生き物たちの気配や、内面的な繋がりを直感的に経験したことが何度もあって、その体験はヒントになるかもしれません。例えば、私は子どもの頃に、山で鹿の足跡を見つけると、そこに石膏を入れて型をとっていたんです。するととても生々しく鹿の歩いた痕跡が可視化されて、そこにいた鹿の存在を強く感じました。

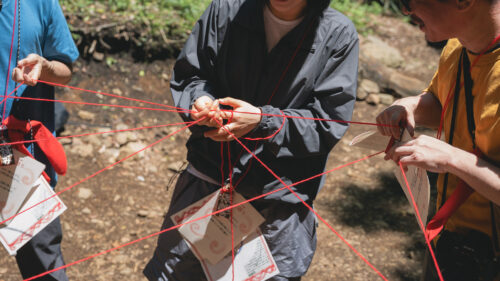

また鹿や猿などの獣害に悩まされている地域で、その様子を学ぶために学生とキャンプをしたこともありました。夜、鹿がいきなりテントに寄ってきたら困るので、テント周辺の木々に結界のようにロープを張って鈴をつけ、鹿がきたら分かるようにしておきました。そうしたらやっぱり来たんです。夜中になると鈴の音が鳴り、目には見えなかったのですが、鹿の気配をはっきりと感じました。

生身で自然の中に入り距離感を詰めることで、非人間たちに見られている感覚を味わう、ということが、まず必要なのですね。

アウトドアアクティビティの中で動物との繋がりや、アニミズム的経験を得るためには、今紹介したような、色濃く他者の気配を感じるための何らかの仕掛けが必要な気がします。

川や自然の法人格を認める

今まで、個人レベルでのアニミズム的感覚を養うためのヒントをお話しいただきましたが、こうしたアニミズム的価値観が社会に浸透していくと、政策や社会のあり方はどのように変化しうるとおもわれますか?

2017年、ニュージーランドの北島にあるワンガヌイ川に法的な人格が認められたという事例があります。その背景には、マオリの人々の世界観があります。彼らの世界観は、川は単なる水の流れではなく、人であり、同時に人は川でもあるという存在論の上に成り立っています。さらに、祖先たちは大地に広がっており、その現れの一つが川であると考えられているわけです。このような考え方のもと、マオリの人々は長年、川の開発に反対してきました。しかし、当初は彼らの意見はなかなか受け入れられてこなかったんです。

近年のこうした変化は、単なる文化的な認識の転換ではなく、「環境破壊に対する一つの抑制策」 という側面もあります。グローバル化により、これまでのように人間中心の開発を無制限に進めることが難しくなってきた今、マオリの考え方が一つの解決策として注目されたのではないかと思います。

法的な人格が認められたことで、実際にどのような変化が起きたのでしょうか。

川の法人格が認められたことで大きく変わったのが、川に関わる開発を進める際に、まず川からの「許可」を得なければいけなくなったことです。もちろん、実際はマオリの代表者がその役割を担っていますが、この法制度によって政府や企業が一方的に開発を決めるのではなく、自然物である川自体を意志を持った存在として扱い、改変していいかどうかを問い尋ねなければならなくなったわけです。

こうした仕組みは、外貨獲得や雇用創出といった資本主義的な市場原理とは異なる次元で、自然との関係を再構築し、アニミズムを認める試みですよね。インドでもガンジス川などに法人格が認められていますが、こうしたことが人間本位の社会のあり方から抜け出すためのヒントになるのではないでしょうか。

二元論に陥らず、アニミズム的感覚を持ち続けること

前半の議論で、加速主義に向かう現代社会の中では、アニミズムの考え方は「分が悪い」と語られましたが、それでもなお奥野さんはアニミズムは必要だと思われますか?

アニミズムは「目指すべきもの」でも、「イズム」的に「これをやるべき」と強制されるようなものでもないと思うんです。冒頭でもお話ししましたが、むしろ我々すべての人の心の奥底に潜んでいるもの、「ついついこう考えてしまう」という思考の傾向性のようなものとして捉えるべきではないかと私は考えています。

重要なのは、私たちの中に潜むアニミズム的感覚を「忘れてしまわないこと」です。子どもたちが持っている感性は、アニミズムに他ならないと思います。しかし、現在の教育では子どもたちが持つアニミズム的な感性が抑圧されてしまうことが多く、その結果、私たちは近代的な思考の枠だけに閉じ込められてしまう。人々は自然から遠ざかり、連絡通路は閉ざされています。

連絡通路は本来は開いていたものだった、というわけですね。

アニミズムと加速主義を「どちらかを選ぶ」という二元論で考えるのではなく、どちらもが共存するあり方を探るべきではないでしょうか。社会はすでに加速し続けており、それを止めることは難しい。しかし同時に、アニミズム的な視点を閉じてしまうわけにもいかないのです。つまり、アニミズムを「開いておく」ことが重要なのではないかと思います。

前回述べたように、日本の伝統的な思想には「山川草木悉皆成仏性」という言葉があります。これは、山や川、草木すべてに仏性があり、それぞれが生きているという考え方です。こうした視点をもう一度社会に取り入れることが、今後の課題なのではないでしょうか。

インタビューを終えて

アニミズムとは「地球上において人間だけが唯一の主人ではない」という思想である。その感覚を呼び起こすためには、生態系の中で、生き物たちと生身の関わりを持つことが大切だ、と奥野さんは語りました。都市生活で閉ざされてしまった多種との連絡通路を開き、相互的な関わりを築くために、どのような儀礼やきっかけが作れるでしょうか。

この記事の著者

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。

エディター

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。