連載の問いから、山での「遊びのデザイン」へ

「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──本連載はこの問いを出発点に、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチを重ねてきました。

そのなかで浮かび上がってきたのは、「アニミズム的感覚」を現代における信仰ではなく「関係性の態度」として捉え直すこと。そして、それを実際の社会に「どのように実装していけるか?」という問いです。私たちは、自分自身が生態系の一部であることを感覚的に理解し、その関係性に応答するふるまいを選び取るための新たな実践として、「遊び」という形式に注目しました。

今回はその試みとして、2025年3月〜7月にかけて実施した箱根フィールドワークの記録をレポートします。アニミズム的感覚を育む遊びのプロトタイピングを通じて、自然との関係性を結び直すための「入り口」をどのように設計できるのかを探りました。

なぜ箱根なのか──

今回のフィールドワークは、Deep Care Lab(DCL)の川地真史さんと、FRLの上沢・酒井の3人を中心に、計5回にわたって箱根で実施しました。

箱根という場所を選んだ理由は複数あります。一つは、都市生活者にとってのアクセスのよさ。もう一つは、箱根町とゴールドウインの連携関係がすでにあり、登山道の補修や子ども向けキャンプなど、地域と企業の協働実践が存在していた点です。

すでに多くの人が訪れるこの場所で、「登ること」だけにとどまらない、山との関係性を再設計することができるのではないか。その可能性を見極めるため、まずは登山道が抱える環境課題の調査からスタートしました。

登山道に現れる、山の生態系の危機

山に登るという行為は、自然との関係性を身体で体験できる貴重な時間です。しかし一方で、登山の「足跡」が環境に負荷を与えている現実も見逃せません。箱根の登山道では、以下のような問題が顕在化していました。

踏圧(とうあつ)の問題

登山者の歩行による圧力=踏圧によって、土壌は徐々に踏み固めらる。すると植物が根を張りにくくなり、土壌の保持力が低下。結果として雨が降ると土が流されやすくなり、登山道はV字型に深くえぐれてしまう

登山道の複線化

植生が減退して土が剥き出しになった登山道は雨によってぬかるみやすくなる。そのぬかるみを避けた登山者が植生のある脇道を歩くことで、道が広がりさらに植生が失われるという悪循環に陥ってしまう。

鹿の食害

近年、箱根地域ではニホンジカの個体数が増加し、草木の若芽や葉が食べ尽くされる「食害」が深刻化している。これは登山者の直接的な行動とは無関係でありながら、植生の再生を妨げ、土壌の保持力を低下させる要因となっており、最終的には土砂崩れなどのリスクにもつながっている。

登山道整備ボランティアを体験してみる

こうした課題に対応するため、登山道の多くが、何らかの補修を必要としています。箱根では、すでに行政、観光協会、ボランティア団体などが連携して「トレイルメンテナンス」という取り組みを進めており、ゴールドウインも社員研修としてこの活動に参加しています。

私たちもフィールドワークの一環として、登山道整備のボランティアを体験しました。この日(2025年3月19日)は、大雪の影響から登山道の補修は断念し、箱根ビジターセンターにて、補修に使う資材制作を行いました。

間伐した丸太を森から運び出し、斧で割り、ナタで杭に加工する。単純に見える作業でも、不安定な地形の中で木材を扱うには、かなりの体力と安全への配慮が求められます。20名が1日かけて整備できたのは、わずか500m分の杭。登山道の維持がいかに手間と人手を要する営みかを、実感を伴って理解することができました。

登山道の持続可能な管理には、こうした人の手による継続的なケアが欠かせません。しかし現状では担い手が限られており、より多くの人がこの問題に関わるための仕組みづくりが求められています。

「近自然工法」による補修

また、箱根の一部の登山道では「近自然工法」と呼ばれる補修手法が取り入れられています。

近自然工法は「生態系の復元」が大きな目標です。そのためには「生態系の底辺が住める環境を復元すること」山岳地域では「安定した土壌環境を作ること」が重要になります。単に歩き易くすることや自然に見せることが目的ではありません。ただし、踏圧侵食を防ぐためには歩きやすさを考えなければなりませんし、自然の中には直線・平行・等間隔はほとんどなく、水の流れや自然の成り立ちを再現すると施行時にはおのずと自然の形に近づきます。

実際の作業では、地形の傾斜や微細な特徴を丁寧に観察しながら、周辺の土壌と無理なくつながるように丸太や石を配置していきます。目的は単に「歩きやすくする」ことではなく、生態系の一部として機能する道を、自然に即して整えることにあります。

この手法の要点は、画一的な技術を当てはめるのではなく、その場の状態に応じて「ここで何が失われ、何を戻すべきか」を想像し、応答する力が求められるという点にあります。それはまさに、技術だけではなく関係性の感受性によって設計されるケアのあり方でもあります。

山と遊ぶ──感覚を変えるためのプロトタイピング

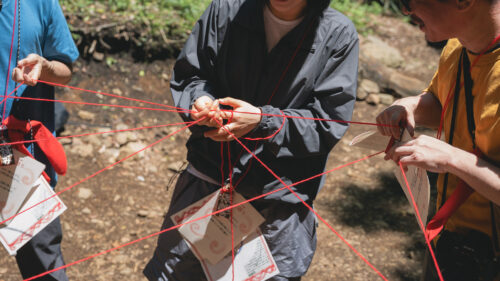

このようなケアの実践と登山道が抱える課題ふまえたうえで、改めて、登山道でできる「アニミズム的感覚」を育むための新たな遊び方を模索しました。以下は、その実践の一部です。

裸足で歩いてみる

足裏に伝わる、ひんやりした土の感触。小石の硬さ、落ち葉のやわらかさ。靴を脱いだ瞬間、山との関係は一変します。足の裏が「センサー」となって、地面の状態がダイレクトに伝わってくる体験です。

四足歩行をしてみる

あえて姿勢を変え、四つん這いで山を歩いてみる。視点が下がり、触れる地面の情報量が増すことで、山に「生き物として」入り直すような感覚が生まれます。

土の構成要素を分解してみる

一見、ひとまとまりに見える「土」も、じつはさまざまな粒子、死骸、有機物などの集合体。分解してみることで、「土」がただの背景ではなく、複数の時間と命が重なり合う層であることが見えてきます。

祠をつくってみる

その場にある石や枝を使い、山の中に小さな祠をつくってみる。何かを祀るわけではなく、「手を合わせたくなる場」を自分の手で立ち上げてみるという試みです。

山で外寝してみる

ただ「登る」のではなく、「そこにいる」。山の音、風の気配、土の湿り気に身を預けて過ごす時間は、人間としての「安全ゾーン」を再発見する行為でもあります。

遊びから生まれる感覚の変化

こうしたフィールドワークに参加したFRLチームや社内外のメンバーからは、山との関係性や身体感覚の変化について多様な声が寄せられました。

身体感覚の再起動

「裸足で山に触れると、まるで山の体温を感じるようだった。日陰の地面はひんやりしていて、陽の当たる場所はあたたかい。ただ立っているだけで、自分の体重で土が沈む感覚があった。靴を履いていたときには意識できなかった山の応答を初めて実感した。」

「靴を脱ぐだけで、歩き方も自然との関わり方もガラッと変わってしまった。靴を履いているときは堂々と歩けるけれど、裸足だと怖いから自然とそっと歩こうとする。身体が変わると、自然への態度も変わるんだと気づかされた。」

「自然に触れるって、気持ちいいだけじゃないと思う。整備された芝生の上を裸足で歩くのとは違って、山の地面は少し不快だった。でもその違和感があるからこそ、自然が整えられていない場所だということに気づけた。」

「四つ足で歩くと、歩幅も目線も変わって、山の見え方がまるで違う。段差を登るのにも慎重になって、普段使っていない身体の部位が目覚めていく感じがした。山に生き物として入り直すような体験だった。」

視点の転換

「最初はひと塊りの土だと思っていたのに、目を凝らし続けているうちに、さまざまな色や質感、層の違いが見えてきた。構成要素の多さと時間の積み重ねを感じることで、土そのものが持つ時間性に気づけた。」

「山の中に、自分だけの小さな祠をつくる。誰かに見られている感じがして、自然に向かって手を合わせたくなる。誰に祈っているのか、自分でもよく分からないけど、そうしたくなる感覚があった。」

「目を閉じてみると、風の音や木々の揺れ、虫の羽音に包まれる感覚があった。登山中には、自分が立てる音や呼吸音にかき消されていた聞こえていなかった音があるのだと実感した。」

「外で寝てみる、という何気ない行為が、思った以上に落ち着かない気持ちを生んだ。だからこそ、山の中で動物たちは、どんなふうに寝ているんだろう?どんな場所を選んで、どんな気配を感じながら眠るんだろう?と想像力が掻き立てられた」

遊びの実装へ

今回のフィールドワークを通して、アニミズム的感覚を再起動する「遊び」の原型が少しずつ見えてきました。それは、自分の身体を通して関係性を感じ直すプロセスです。

次の記事では、このプロトタイピングをもとに設計された「遊びの実装」──物語性を取り入れたフィールド型プログラム「結山者への道」について、詳細にレポートしていきます。

協働リサーチャー

Deep Care Lab 代表理事

川地真史

一般社団法人公共とデザイン共同代表。Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにて行政との協働やソーシャルイノベーションの研究を行う後、現在はエコロジー・人類学・未来倫理などを横断し、自然・生きものから祖先や未来世代まで含みこんだケアをテーマに活動中。論考に『マルチスピーシーズとの協働デザインとケア』(思想2022年10月号)、共著に『クリエイティブデモクラシー』(BNN出版)。應典院プログラムディレクター。山岳修行みならい。

この記事の著者

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。

この記事の著者

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。