「人間が地球にとって必要な生命になるために、私たちは文化をどう変えるべきか?」──この問いから始まった本連載は、人間と自然、人間と非人間のあいだにある関係性を見つめ直すリサーチです。現代社会の中で薄れつつあるアニミズム的な感覚を、研究者や実践者との対話を通して探っていきます。

今回は、神話研究や芸術人類学を専門とする石倉敏明さんと共に、山やアート、食から考えるアニミズムをテーマにインタビューを行いました。前編では、山との関わりや都市の中の自然との関わりを起点に、石倉さんが「基盤的アニミズム」と呼ぶ、私たちが潜在的に持つアニミズム的感覚を呼び起こすためのヒントを探りました。後編では、アートと食を通じて、生態系における死と再生のサイクルと再び繋がるための実践の可能性を考えます。

アートは自然とのマテリアル的な繋がりを可視化する

石倉さんは長く、人類学とアートを架橋した取り組みを行われています。分断されてしまった「人間・自然」「文明圏・自然圏」「都市・生態系」の境界線をぼやかし、再接続した文化や存在のあり方を考えていく上で、アートはどのような可能性を持ちうるでしょうか。

アートでは、マテリアルである自然物と深く向き合うことが求められます。以前、ネパールで女神のリサーチをしている時に、ネワール族の古老に「女神とは何だ?」と問われたことがあります。私は本で読んだ知識を元に「あの向こうの山にいるのがヴァジュラヨーギニーの女神ですか?」と答えたところ、その男性は目の前の机をバンって叩いて、「女神とはこれ(机)だ」と言ったのです。「女神は全てを生み出すものであり、宇宙すべてなのだ。そこからできていないものは一つもない。この机も、あの山も。君も、私も」と。印象的だったのは、その方が「もう一つ重要なことは、山の寺院に祀られている女神の彫像も、この机と同じように女神自身の一部なのだ」と言っていたことです。

そのとき、自分が女神という存在を頭の中だけでイメージしていたことに気づきました。ネワールの男性にとってみたら、プラスチック製品もパソコンの液晶スクリーンも、すべて自然界から取られており、自然でないものは存在しない。全てが女神だということです。同じように、私たちは日々、非人間たちの世界に衣食住の全てを依存しています。

その事実をはっきりと気づかせてくれるのが、女神の彫像のような「アート」です。つまり、絵を描く、彫刻を作る、映画を作るなどの、あらゆるアートはマテリアルと向き合い続けるプロセスです。そして、イメージを拡張して目に見えない次元を可視化します。画材を選び、変容させ、メディウム(媒介)にして、何かを制作すること、あるいは表現をするという行為はすべて、前編で述べた「基盤的アニミズム」の実践と定義できるのではないかと思います。

アートがつくる〈あることにする〉世界

石倉さんが企画に携わっている展覧会『PART OF THE ANIMAL 動物と人間のあいだ』(2025年4月に会期終了)では、アーティストや研究者の方々が鑑賞者に対して様々な動物との関わり方を提示している様子が印象的でした。

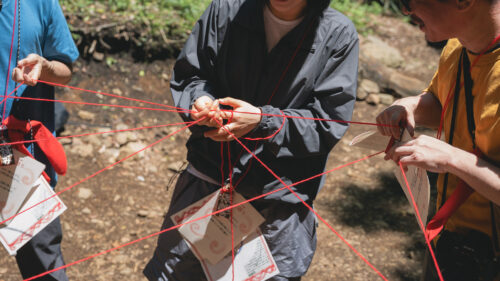

展覧会では、アートを使って基盤的アニミズムを実装化することに取り組みました。アニミズムとは、世界観の一つではなく、人類に普遍的に眠っている心の構造だということを伝えたいと考えています。アーティスト、ゲームデザイナー、漫画家など、様々な人たちが各々の自然との接点を持ち寄り、その思考の道筋を見せています。

アートは自然素材を用いて、人間世界に常識を覆すような幻や変容をもたらす営みであり、アートが持つ魔法的な作用はかつての呪術やシャーマニズムにも通じています。それらはすべて自然素材を出発点としながらも、人の手によってつくられた人工的なものです。

とはいえ、アートが見せるリアリティは、単なるフィクションではありません。科学的な世界観では「神様やサンタクロースは空想の存在であり、実在しない」とされますが、アートではそうした存在を「いることにして」制作が始まります。存在の有無ではなく、その想像からどんな世界に辿りつけるか、という点が重視されます。

歴史をねじ曲げるような虚偽ではなく、現実をより豊かにする虚構をつくること。多様な魂や主体が「あることにする」視点から生命を考える。こうした発想は、基盤的アニミズムとして、アートの主題にもなりうると思います。

「食べること」は魂の交換

石倉さんは多種と「食べる・食べられる関係」についても多く執筆されています。私たちは多種の絡まり合いの中に存在していると考える際に、「食べる」という行為を私たちはどのように捉え直すことができるでしょうか。

現代の都市生活では、誰がどのように育てたのかもわからない肉や野菜が、私たちの体に取り込まれています。かつては、食を通じて自らの身体に入るものについての背景を知ることは、生きるか死ぬかに関わる重要なことでした。私たちが忘れてしまった、知と身体が結びついている感覚を取り戻すことが、現代でアニミズムを考える上で大切です。

「食」を通じて、食べる・食べられるということが起きる時、種を超えた魂の交換が起こっていると私は考えます。まず、食べ物を食べるためには、生き物を殺さないといけません。これはアニミズム的には、後ろめたく、大きなハードルとなるプロセスです。しかし、アニミストは、食べることにより、自分が食べたその生き物に少しずつなっていきます。「食べること」を通して、「食べられるもの」と「食べるもの」との間に特別なつながりが生まれる、というのは身体のレベルで非連続的であった異種が、精神のレベルでは連続的になっていくということです。

環境と身体はつながっている──「外臓」という視点

自分が食べるものが自分の身体になっていくからこそ、その魂を丁重に扱って自らに取り込んでいくことが大切だ、ということですね。

このような動物の生命をいただくという贈与のプロセスでは、等価交換的に互いに得をすることを探る「ディール」とは異なり、必ず何かが一度死ぬということが含まれます。等価交換では取引をしたら関係性は終わりますが、アニミズムの世界観では死んだ存在がどのような条件なら再生できるのかを考えます。一度死んだ生き物が再び生まれ変わるアニミズムの世界観というのは、ある意味、死なない世界だともいえます。つまり絶対的な意味での死はないけど、不死でもない。

そう考えると、死んだ魂が再生して戻ってきてくれるように、どのように生態系や環境を整えることができるのか、ということがアニミストたちの最大の関心事になってくるわけです。今の私たちの「食」の中にそのような考えはあるでしょうか。環境破壊や過剰生産が進む中で、私たちが食べている生き物や生態系の再生は危うい状況にありますよね。

そうした現代における食を通じた新しいアニミズムを考えるために、私は内臓に対して外の臓器、「外臓」という概念を提唱しています。

私たちの体内は、食を通じて外界とつながっています。田んぼや川、山も、自分の臓器の延長と考えることで、環境を自分の身体の一部として捉える視点が「外臓」という概念です。また、他の生物もまた自分と同じくチューブとして「食べる」「食べられる」関係にあるという視点から、「外臓」は決して自分だけのものではなく、一種のコモンズだという認識も生まれます。私たちも、他の生き物たちも、土の上に生きる一本のチューブだとしたら、世界は複数のチューブが絡み合い、その中を呼吸や体液や食べ物が移動するダイナミックな関係性の世界に見えるはず。世界の中を流れる(生きる)ものは、ある意味自分の身体を通過していくものだからこそ、自分の身体や魂について考えるのと同じような真剣な姿勢で向き合う必要が生まれてくるのではないかと思います。

アニミズムは等価交換ではなく、「死と再生」にフォーカスがある。死んだ、いただいた命が、再生してまた戻ってきてくれることへの祈りがあるのだろうと思います。

命を受け取ることの倫理と緊張感

北米やシベリアの先住民族や、秋田のマタギの人々が、「狩猟獣が会いにきてくれる」という言い方をよくします。これは動物たちが「獲られたがっていた」というような都合の良い解釈に聞こえて、批判されることがあります。

しかし、これを贈与関係として捉えたときに、受け取る側は「どういう条件のときに受け取るべき/べきでないのか」という倫理が問われているのだといえます。例えば、子どもを抱えている母の動物は取るべきではない、などの教えは、再生条件を整えるための教えです。

アニミズムは、万物の中に魂が宿っていると誤解されがちです。しかし、アニミズムの世界では、個々の命や魂がバラバラに存在するのではなく、ひとつの大きな生命の流れの中に、様々なかたちの存在となって立ち現れてくる。そうした世界観では、死と再生が繰り返されるプロセスそのものが、生命のあり方として捉えられます。

全ての存在は生と死のサイクルの中で循環しているというわけですね。

しかし、このような循環的な繋がりを基盤とした世界観が多くの人々に忘れられています。それを現代の文脈でいうと、ただ消費するのではなく、消費したものが、どう分解、還元されて、そして再生させていくのか、ということまでを考えることが、アニミズム的な思考でしょう。価格や味だけでなく、生産者や生産地、流通、狩猟者の主権、そして動物倫理や環境正義についても考えることが必要です。そう考えると、食べることは、世界の全てに関わることに他なりません。

秋田のマタギたちは、熊を狩る一方で、熊に襲われるリスクも常に抱えています。私たちも他の生き物に食べられうる存在であり、私たちが食べている生き物たちは、かつて私たちだったものや、これから私たちになっていく存在です。だからこそ、その緊張感と責任を感じながら受け取ることが大切だと思うのです。

今では簡略化されることもありますが、マタギの人々は「ケボカイ」という儀式をして熊の魂を山にお返ししてからでなければ、猟で授かった肉や毛皮を人間の社会に持って帰ることができませんでした。つまり北海道のアイヌの人々がカムイに対してするように、魂を丁重に扱うための仕事や技術、知恵があったということです。このように、食を考えることは、魂について考えることに他なりません。そのような中で、「どのように食べるものと食べられるものが関係を築けるか」ということにまつわる倫理観を考える必要があります。

ごっこ遊びとしての供養と儀礼

生き物を緊張感を持って丁重に扱い、その肉をいただくこと。これは「供養」といえるように思います。アニミズムを考える上で、どのような供養の形を実践するべきでしょうか。

それについては根本的な重要性があると思います。先ほど、基盤的アニミズムの実践例として、アートを挙げました。その原型は何かを考えたときに、それは「供儀」と「供養」であると私は考えています。「供犠(Sacrifice)」とは、絶対者や自然など離れたものの間をつなぐためにスケープゴートとして生贄を捧げて、それが神様と人間を繋いでくれるという考え方です。根本的に供儀の世界観では、絶対者や自然と、人間は分けられた存在です。この態度は、西洋起源のモダンアートのルーツとして、作品を神や自然への捧げ物として制作に励んだり、自己犠牲的に被造物を描くことが神の存在証明や自己の才能の証明になる、という物語を生み出します。

一方、「供養(Offering )」の考え方のなかでは、生きているものは容易に死ぬし、死んだものは容易に戻ってくると考えます。つまり存在する位相が変わるだけで、死は生の裏返しでしかありません。そして祈りを捧げる対象は、神ではなく祖先や精霊といった身近な存在です。祖先の魂も、神様や仏様も、絶対者にはなりません。どんな霊魂も、お盆や正月に戻ってきた際に祝祭をしたり、離れているときにも変わらずお墓に死者が好きだったタバコやお酒を供えて、生きている時と同じようにケアをし続けるんですね。

供養の考えでは、死者と生者の世界のあいだは閉ざされているのではなく、常に開かれていると。

それは要するに、死者や他者が「そこにいる」と仮定して、共にいられるようにすることです。アニミズムはごっこ遊びと似ていると言いましたが、「いることにしておく」、「繋がったことにしておく」のです。それは必ずしも迷信や思い込みではなく、仮説的に「回路を作る」ことを意味します。アニミズムという、異なる種や死者との間を繋ぐ回路を、パフォーマンスやアート、表現、食体験を通じて作っていくことができます。そしてこの回路は、人間から隔絶された絶対者に捧げ物をおくるという「供犠(Sacrifice)」の文化に対するオルタナティブになり得ると思います。

そう考えると、お盆行事やナマハゲのような来訪神行事は、コミュニティの魂にとってとても大事なものだとわかります。サンタクロースのように、来ないとどこか気持ちが悪いわけです。

共異体がひらく、死者や動物との関係性

そうした地域に残る祭礼や芸能の中にもアニミズム的な要素が息づいているのですね。具体的な実践例はどのようなものがありますか?

遠野をはじめとして東北に残る「しし踊り」はその一例です。しし踊りは獅子舞と異なり、東北地方で身の回りに住んでいるカモシカやニホンジカなど、しし=獣と呼ばれる中型以上の動物をハイブリッドでキメラ化したのが「しし」です。

しし踊りはお盆の時に人間がししになって死者を供養します。なぜ人間が人間を供養するのではなく、人間が一度しし(動物)になって、死者を供養するということが起きているのか。その現象を私は「共異体」という言葉を使って考えています。

共異体?

人間コミュニティを指す「共同体」という言葉は、「共に同じ体を持つ」ことを意味します。死者はすでに死んで身体を持たないので、お盆の行事では共同体の外の存在になってしまいます。そこに、一度「ししになる」というプロセスを取り入れることで、その空間の中に異なる体をもった人間とししが共在し、それ以外の動物や死者の魂もその空間に招き入れることが可能になるのです。そうした共異体的な空間が、人間と動物の関係性や、人間と死者の関係性をも内包できるのです。しし踊りでは、人がししになって、人間の祖先や「無縁仏」と呼ばれる縁がない人々の霊も一緒に弔っていくという、共異体的な関係性が行われています。

その空間には人間しかいないとしても、共異体的にししになることで、人間ではない存在たちに場所を開いたり、思いを馳せることができるということですね。

都市にいても、自然と繋がる回路はつくれる

では、自然との距離感が遠い都市にて、どのような方法で、共異体的に生態系での繋がりを感じることができるでしょうか。

都市の中であっても、土地の生き物と接続することが一つの方法ではないでしょうか。東京などの都市圏の周囲には、必ず”豊かな”自然がありますよね。東京の公園にも意外とクワガタやカブトムシが生息しているように、ある種の生き物は都市の中に豊かに存在していたり、都市に順応して増えていきます。

また気軽に釣りや山菜取りにいくことは、私が住む秋田市に限らず、日本全国、東京でもできることですよね。そう考えると、都市の中で自然との接点を持つことは十分に可能です。田舎に移住せずとも、遊牧民のように色々なフィールドを渡り歩き、現代社会の秩序の外にある、生命の編み目に触れることが大切だと思います。

それが物足りなければ、周囲の自然を再発見することもできますね。例えば、川を「流域」として捉えて、家の近所の川という局所的な側面で見るのではなく、辿ってどこまで行けるかを試してみるのもいいでしょう。どんな都市でも、水源や海まで辿ってみると必ず山と海が見えてきます。

川を流域の視点から見ると、私たちが住んでいる都市も、その流れを遡るルートの一つの入口といえそうですね。

このように「マテリアルの世界の流れ」と「自分の意識の流れ」という二つの流れが相互に影響し合う関係性になると非常に面白いと思います。今いる場所の自然や食べている生命の流れと、自分自身の身体や魂が繋がり、誰しもが自分の内なる自然を再発見できると思います。

アニミズムとは、生も死も、自然も人間も、入り混じるような関係性の網の目の中に私たちが常にいるという感覚のことなのかもしれません。石倉さんが語るように、食べることは魂を交わす行為であり、アートや儀礼は、死者や多種と繋がる「ごっこ遊び」のような回路を作ることを意味します。

食べることにより自分の身体と世界・あらゆる生き物の命は繋がっています。だからこそ、自分の外臓である世界において消費、分解、再生のサイクルが成り立ち、命が循環しつづけるように儀礼や供養をする。都市に暮らしていても、足元の川や雑草、身近な生き物に目を向けることで、自分が生命の編み目の一部であることを思い出すことができるはずです。そうした共異体=異なる存在たちを感じる実践が、現代におけるアニミズム的な感覚を育むのではないでしょうか。