1960年代、次なるフロンティアを開拓するために米国では宇宙開発が大きな盛り上がりを見せていました。そして2010年代以降、再び宇宙開発への関心が高まっています。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスをはじめとするテックビリオネアたちは、宇宙移住の実現に向け、次々と宇宙関連スタートアップを立ち上げるようになりました。同時に、宇宙ビジネスは新たな産業として急速に発展し、その市場規模は2025年時点で約54兆円に達し、2040年までに140兆円規模へ拡大するとも見込まれています。

「故郷とアイデンティティ」をテーマとしてきた本連載では、問いを深めるためのひとつの視点として、宇宙移住が現実のものとなった際、私たちの暮らしやアイデンティティはどのように変わるかを考えていきます。

本リサーチは、Goldwin Field Research Lab.と一般社団法人デサイロ(De-Silo)のコラボレーションプロジェクトとして始動。哲学・宗教思想を専門とする関西学院大学准教授の柳澤田実さんとデジタルメディアを複合的に用いた美術作品の表現を追求してきたアーティスト/多摩美術大学美術学部准教授の谷口暁彦さんを共同リサーチャーとして迎え、研究者とアーティストという異なる視点から、得られた知見を作品と論考という形でまとめていきます。

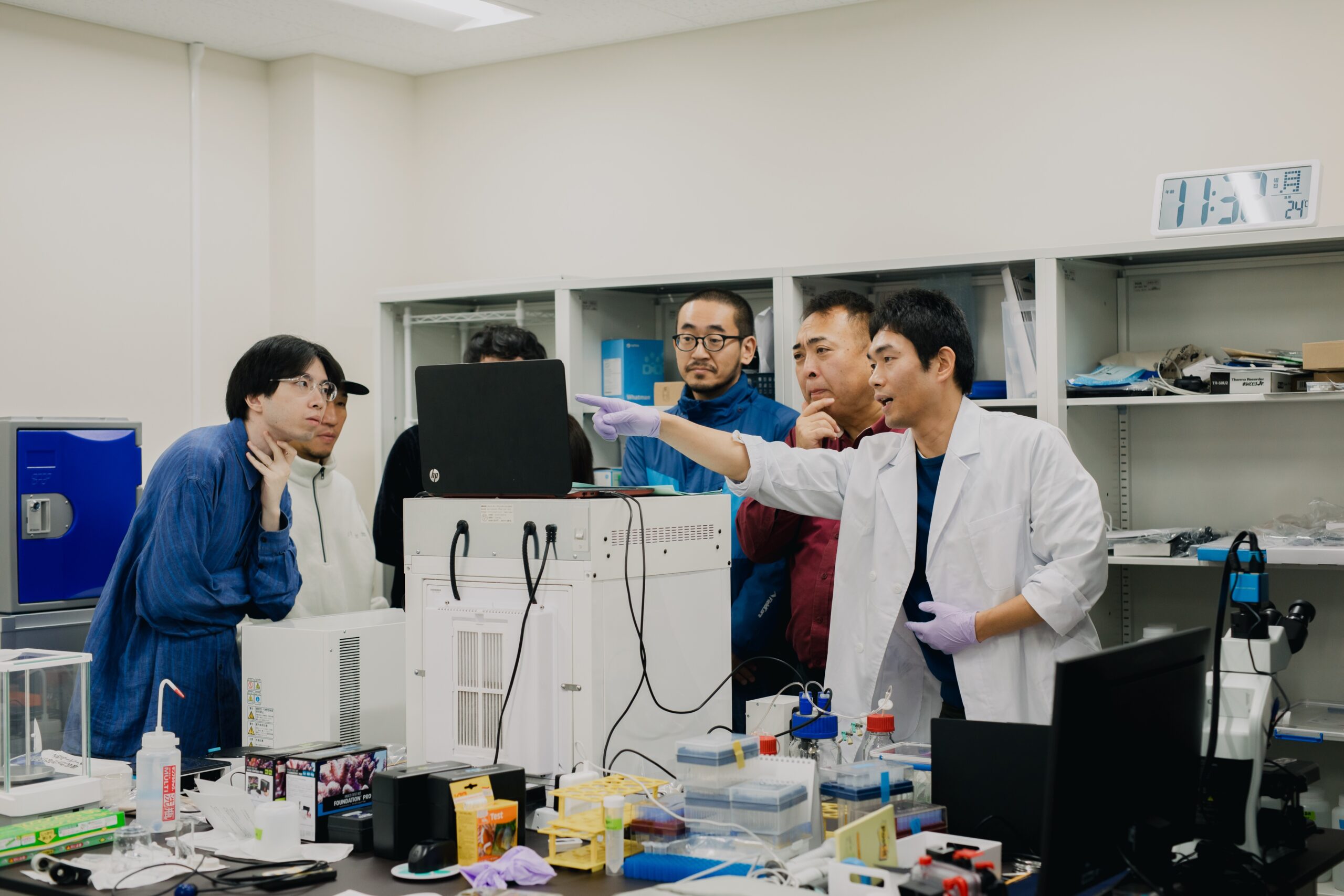

連載第5回では、京都大学総合生存学館教授で宇宙飛行士の土井隆雄さん、同大学教授でSIC有人宇宙学研究センター長の山敷庸亮さんにインタビューを実施。有人宇宙飛行を研究するお二人に、宇宙移住の現在地点や、そのビジョンにおける故郷とアイデンティティの捉え方についてうかがいます。

土井隆雄(どい・たかお)

1954年東京都生まれ。1997年、スペースシャトル「コロンビア号」に搭乗し、日本人として初めての船外活動を行う。2008年、スペースシャトル「エンデバー号」によるSTS-123ミッションに参加。「きぼう」船内保管室をISSに取り付け、日本が開発した最初の有人宇宙施設に乗り込んだ初の日本人となる。2016年、京都大学宇宙総合学研究ユニット特定教授に就任。2020年より、京都大学大学院総合生存学館(思修館)特定教授。

山敷庸亮(やましき・ようすけ)

京都大学大学院総合生存学館SIC 有人宇宙学研究センター長・教授。1999年京都大学博士(工学・環境地球工学)。2004〜2008年日本大学理工学部講師・准教授。2007年東京大学非常勤講師。2008〜2013年京都大学防災研究所准教授などを経て現職。2019年よりアリゾナ大学人工隔離生態系Biosphere 2 を用いたスペースキャンプ(SCB2)を企画、実践。以降、宇宙居住研究に本腰を入れ、「コアバイオームコンセプト」そして「宇宙移住のための3 つのコアコンセプト」を提唱。

人間が生き延びるための学問

本日はどうぞよろしくお願いします。私は土井さん、山敷さんが書かれた『有人宇宙学』を拝読し、単なる可能性の提示や思考実験ではなく、「本気で」宇宙に移住するビジョンを持たれていることに率直に感動しました。宇宙移住という壮大なビジョンに向けた活動が、この研究室で進められていると思うと心が躍ります。

ありがとうございます。研究室には、私たちが開発している超小型木造人工衛星の模型やさまざまな実験機材もありますので、ぜひご覧になってください。

ありがとうございます!ぜひ後ほど拝見させていただきます。改めて、本日は「宇宙移住と故郷性」というテーマでお二人にお話をうかがえればと思います。まずはお二人の研究している「有人宇宙学」について、その概要からおうかがいしたいです。

有人宇宙学は、人類が恒久的に宇宙に展開していくための基盤を築くことを目指した学問です。宇宙での生存環境の構築から、社会システムの設計、さらに人間の心理的側面まで、学際的な視点から宇宙移住を研究することで、その実現に向けたプロセスを提案しています。

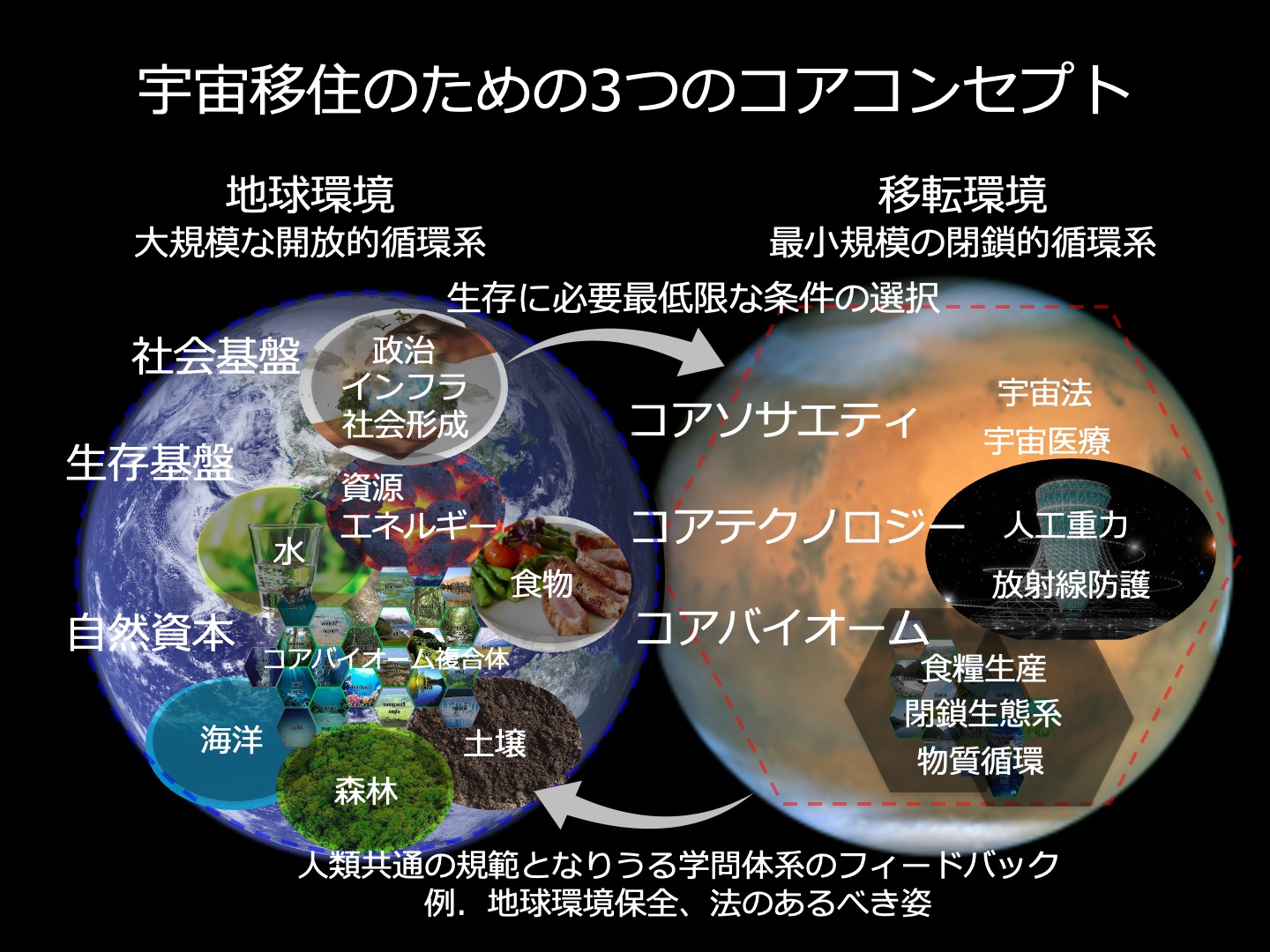

具体的には、宇宙社会を構築するための最小単位の要素を抽出し、「コアコンセプト」として3つの柱を設定しています。宇宙放射線対策技術と人工重力技術などの宇宙で生存するための技術基盤である「コアテクノロジー」、人々がどのように協力し社会を維持するかという枠組みである「コアソサエティ」、そして自然資本に関わる考え方である「コアバイオーム」という三つを柱を構築すること軸に、宇宙社会の在り方を模索しています。

宇宙社会を構築する際に最小単位の要素を抽出するという点が、まるで旧約聖書のノアの箱舟のようにも見え興味深いです。やはり地球環境をそのまま宇宙に再現するのは難しいのでしょうか?

非常に難しいですね。例えば、「テラフォーミング」という概念があります。これは、惑星全体を地球と同じ環境に変えるという考え方ですが、これは現時点では空想科学の域を出ず、1000年先にも実現するかどうかは分かりません。

一方で、最小単位の社会を宇宙へ持ち込むという考え方は、技術的にも実現可能な段階に近づいています。実際、アメリカには「Biosphere 2」という巨大な建築物があり、世界初の人工隔離生態系の構築に成功しています。この施設では、熱帯雨林や海、砂漠・サバンナなど、地球環境の一部を閉鎖系の中に再現されているんです。このような閉鎖系の中に人工重力を導入し、持続可能な社会を構築することが、21世紀後半の宇宙移住に向けた現実的なプランではないかと考えています。

宇宙移住は決して遠い未来の話ではなく、実現可能な段階に相当近づいているのですね。

そうですね。さらに、有人宇宙学を別の視点から捉えると、これは人類が宇宙に展開できるように「学問そのもの」を作り変えていく取り組みだと考えています。私は、学問を探求する理由の一つは、世代を超えて知識を継承し、時代の変化に適応しながら発展すること──つまり、人類が生存し続けるためではないかと考えています。現在の多くの学問は地球で生き延びるために生まれたものですが、火星や月での生活を前提とするならば、それに適した新たな学問が必要になります。このような学問の再定義こそが、有人宇宙学の本質だと捉えています。

遠い未来・異なる惑星にも、「自然との共生」を

お二人の話をうかがっていて、有人宇宙学という学問の輪郭が少しずつ見えてきたように思います。その上で、歴史的な観点からもお話を伺いたいです。これまでの宇宙開発を振り返ると、アメリカやソ連が冷戦下で軍事的な目的も相まって競い合いながら発展し、近年ではイーロン・マスクやジェフ・ベゾスといったビリオネアたちが宇宙開発に多額の投資をしているなど、世界情勢と密接に関わってきたように思います。有人宇宙学は、これまでの歴史における宇宙開発のビジョンとは異なる視点を提示するものなのでしょうか?

これまでの宇宙開発の歴史は「宇宙に行く力を実証する」ものであって、その先に明確なビジョンが定められていなかったと私は考えています。例えば、1961年から始まった「アポロ計画」では17回の月飛行計画が実施されましたが、その目的は第二次世界大戦を経て発展した航空技術を用いれば、月に到達できることを証明することでした。また、近年の民間企業による宇宙開発もビジネスとしての投資の側面が強いと思っています。

そうした背景の中で、私たちが取り組んでいる有人宇宙学は、宇宙開発の目的を提案する学問だと考えています。これまで技術優位で進められてきた宇宙開発を、「誰のためのものなのか」という視点から再定義し、そのための計画を立案することを目指しています。

同感です。私は有人宇宙学の大きな意義の一つは、従来の宇宙開発にフィロソフィーの視点を入れ込むことで、「惑星に優しい開発」を実現することだと考えています。これは、地球環境への負荷をこれ以上増やさず、他の生命体の可能性を損なわないようにするために、他の惑星への移住を可能にするという地球環境保全の意味を持つと同時に、月や火星をも守っていこうとする取り組みでもあります。これまでの宇宙移住の構想では、技術開発やインフラ構築に関する議論が中心で、人類が生存するための最低限の基盤づくりに焦点が当てられてきました。もちろん、こうした視点は必要不可欠ですが、それだけでは非常に人間中心的な宇宙開発になってしまうように思えます。

そのような宇宙開発だと長期的には、地球で起きているような環境破壊が宇宙でも繰り返される懸念がある、ということですね。

その通りです。人類は地球上の自然界に属するただ一種の生物であり、生態系の中で生きている。この視点を忘れないためにも、宇宙にも「地球の自然資本を持ち込むこと」が大切なはずです。そしてこの考え方は、日本における「八百万の神」のような自然観とも共通しており、私たちならではの視点を宇宙開発に提供できると思っています。

「自然資本を持ち込む」とは、具体的にはどういった形で実現されるのでしょうか?

それには、先ほどお話しした「コアコンセプト」の一つである「コアバイオーム」の考え方が鍵になります。コアバイオームとは、地球の生態系の中で不可欠な要素を指し、森林や草原、砂漠などのバイオームに加えて、人類の活動によって形成された農地や都市なども含まれます。有人宇宙学では、こうした多様なバイオームの中から、宇宙空間で現実的に構築可能なものを選定し、それらが共生する状態を目指しています。

月や火星に移住する際に、どのバイオームを持ち込むかによって、人類の生活も大きく変わってくることが想像できます。具体的に、どのような基準でバイオームの選定が行われるのでしょうか?

理想を言えば、地球上に存在する全てのバイオームを宇宙に持ち込むことですが、地球の約7割が海洋であるのに対し、月や火星には水域がありません。そのため、それは現実的ではなく、「人類と競合しない生態系を選ぶ」という方針をとっています。

これは、先ほども紹介したBiosphere 2を訪れたときの経験がもとになっています。私や土井さんは研修としてBiosphere 2の中で共同生活を送ったのですが、そこでの学びとして、動物を含む生態系を再現することの限界を感じました。表面的な景観を再現することができても、その中に動物を生存させようと思うと、食料や酸素を生産してくれる存在が必要で、そこまでを複製すると思うと非常に困難かつ莫大なコストがかかってしまうんです。

なるほど。具体的にはどのようなバイオームが選定されるのでしょうか?

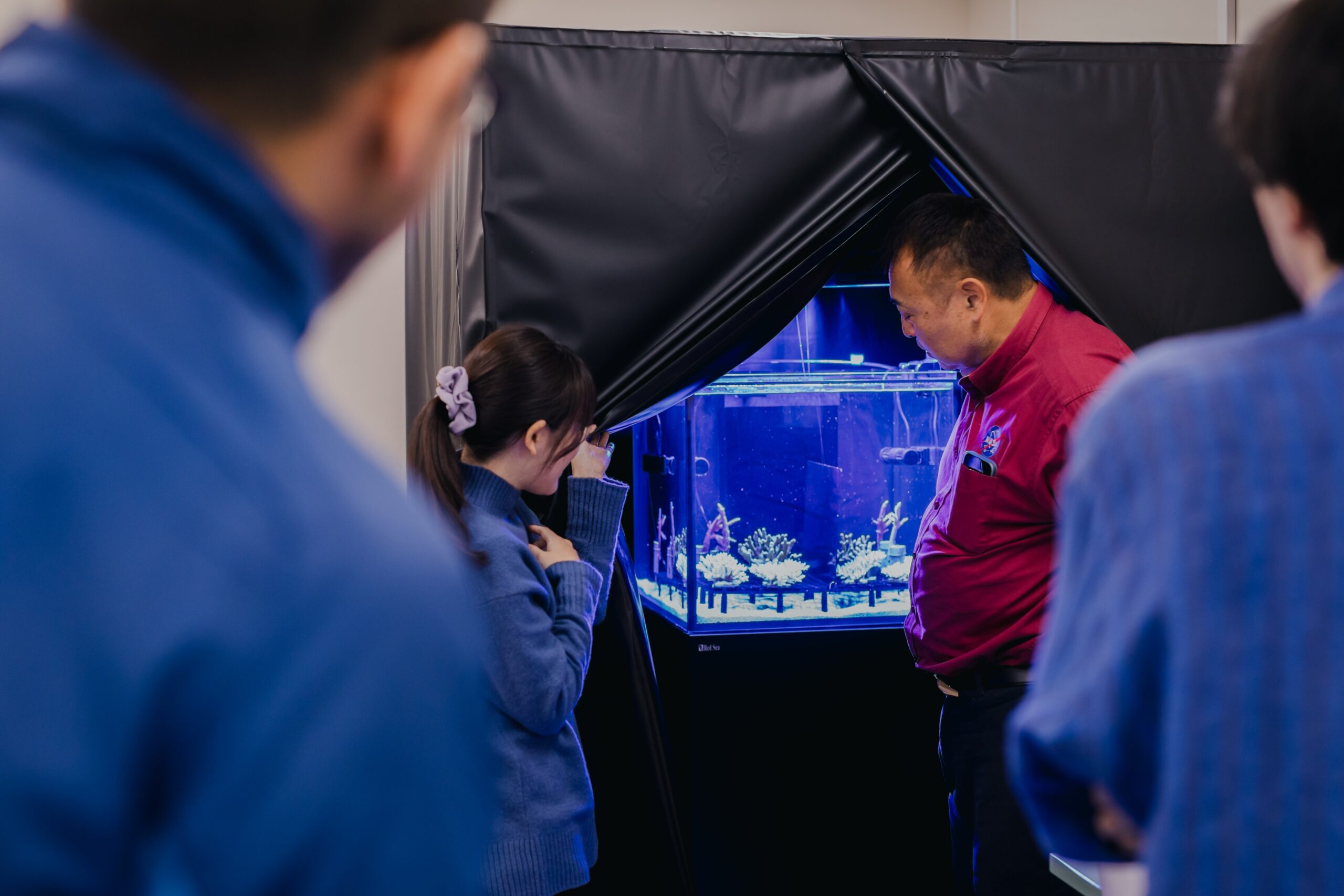

陸上のモジュールであれば、生産性や生態系の複雑性が高い森林や河川のバイオームを、海洋のモジュールであれば、沿岸域にある藻場やサンゴ礁などのバイオームを選定しています。いずれも、生命活動に必要な酸素や栄養素を生産してくれる生態系です。実際に私の研究室では、宇宙空間と同様の条件下で、光合成などによって酸素やタンパク質などの生産を担うことのできるサンゴを育成する実験も行っています。現在は限られた閉鎖系での実験ですが、ゆくゆくはここにさまざまな生物や海藻などを入れ込み、一つのバイオームを構築することを目指しています。

宇宙こそが私たちの故郷である

今回の「故郷とアイデンティティ」をテーマとした私たちのリサーチでは、「故郷」と向き合う際、歴史的には「失われた過去を取り戻す」というアプローチが多く取られているように感じていました。特に社会の産業化のなかでノスタルジーが流行した19世紀以降にこの傾向は顕著で、「約束の地」を取り戻そうとするシオニズムもこの時代に始まります。ただ、こうしたアプローチだけが「故郷」との関係の持ち方ではないはずで、むしろ「新たに故郷を立ち上げること」が重要なのではないかという想いがあります。そう考えたとき、お二人が取り組んでいる宇宙移住に向けた活動は、地球とは全く異なる環境で「新たな故郷」を立ち上げる試みだともいえるのではないかと思いました。こうした背景を踏まえたとき、私たちのアイデンティティは、宇宙という「新たな故郷」において、どのように変化していくとお考えですか?人類は地球という故郷へのノスタルジーを乗り越え、「新たな故郷」を作り上げることができるのでしょうか?

非常に面白い捉え方ですね。私はアイデンティティを大きく変化させないためにも、コアコンセプトの視点が重要だと思っています。月や火星に新たな社会を構築する際、そこに全く新しい文化や慣習が生まれるというよりは、まずは地球上にあるものを持ち込み、それが何世代にもわたって受け継がれる中で、宇宙に合わせた新たな形に変化していくはずです。そう考えると、これまで受け継がれてきた文化を後世に残したり、私たちが地球で発展した生命体であることを忘れないためにも、自然資本という視点は非常に重要なのではないでしょうか。地球上の自然を宇宙に持ち込むことは、地球とのつながり(ノスタルジー)を感じられることや、人類の心の充実を実現することにつながるはずです。

私はそもそも、宇宙こそが私たちの故郷ではないかと考えています。太陽系が誕生したのは約47億年前で、生命がどのように誕生したのかは完全には解明されていませんが、当時の地球には酸素が存在しなかったことは明らかになっています。そうした時に、生命は酸素を必要としない嫌気性生物から始まったわけで、これは酸素のない宇宙空間で生命が誕生したという仮説と矛盾しません。

それに惑星には寿命があります。何十億年後かには星そのものが消滅し、そこにいた生命体もすべて失われてしまう。そうなれば、何億年もの進化が一瞬で失われてしまいます。それが自然の摂理だと言われればそうかもしれませんが、私はどこか違和感を覚えるんです。宇宙がなぜ生命を誕生させたかを考えていくと、むしろ、他の惑星に移り住めるようになることこそが、生命の進化や宇宙の意志として正しい形であるようにも思えます。これは、宇宙で生まれた生命が故郷に帰ろうとする「帰省本能」のようなものかもしれません。

「宇宙こそ故郷」だから「私たちは宇宙に帰るべき」とは常識を覆すビジョンですね。宇宙が故郷かもしれないという考えは、土井さんが実際に宇宙へ行かれた時の経験からインスピレーションを得たのでしょうか?

そうですね。宇宙飛行をしたときに、この宇宙は地球上で生まれた人類が生きていけるように作られていることに大変感動したんです。「宇宙は私たちを呼んでいる」という感覚すらあったんですよね。そして同時に、宇宙から地球を眺めたとき、「自分たちが暮らしている星のことを、私たちは何も知らないんだな」と強く思いました。そこから、生命と地球、宇宙の関係を探求するようになり、現在の「宇宙こそが故郷である」という考えにたどり着きました。

とても興味深い考え方で、説得力のある新たな神話のようにも感じます。他方で、宇宙という故郷に多くの人類が帰省し、開拓する際に、限られた土地や資源をめぐって、地球上で繰り返されてきたような争いが再び起こってしまうのではないか、という懸念も抱きます。このような事態は実際に起こると考えますか?

宇宙という、生存の基盤が整っていない環境で生活するにあたっては、争っている余裕はないのが現実だと思います。宇宙移住という壮大な目標のもとでは、人々は必然的に手を取り合うことを求められる。そういった意味で、宇宙開発は平和を目指す営みでもあるのではないでしょうか。

なるほど、本当に良い意味で今までの考えが覆されます。宇宙や生命の進化といった広大なスケールの中で、文化の継承や平和を考えていらっしゃることに、感銘を受けます。最後に、そのような宇宙移住の未来に向けて、お二人は今後どのような活動を展開されていくのか教えていただけますか?

私たちは、21世紀後半には宇宙移住を現実のものとすることを目標に掲げています。現在は、その未来に向けての研究を積み重ねている段階です。たとえば、先日は世界で初めて、超小型木造人工衛星を宇宙空間で運用する実験を行いました。これは、現在主流である金属製の人工衛星が生む宇宙ゴミ(地球の軌道上を周回する人工衛星やロケットの破片、塗料片、燃えカスなど)の問題に対処すると同時に、宇宙空間における木材の有用性を示す試みです。

宇宙ゴミが増え続ければ、地球環境に深刻な影響を及ぼす可能性がある。その点、木材であれば燃焼によって処理可能であり、ゴミを大幅に削減することができます。さらに、宇宙空間において木材の需要が高まれば、コアバイオームとして森林を持ち込む意義も高まる。このように、宇宙と地球、生命を総合的に捉えた宇宙開発の方針を提示していければと考えています。

宇宙移住を実現するには、技術開発や基礎研究の積み重ねが不可欠ですが、それだけでは人類が恒久的に宇宙で生活する状態を築くのは難しいと思います。だからこそ、「コアコンセプト」を提言していくことが重要になります。その中には、宇宙と地球とのつながりを感じられる「ノスタルジー」の視点をはじめとして、宗教や芸術、娯楽といった、宇宙での心の充実を考える観点も欠かせません。こうした総合的な視点から、宇宙移住時代に貢献するための学際的な取り組みとして、「有人宇宙学」を発展させていければと考えています。

リサーチを終えて

柳澤田実

実際に宇宙に行かれた土井さんが、人間の宇宙移住を人類進化の必然と捉えていることに以前から興味があったのですが、実際に直接お話を伺って、地球上の一人類からは想像できないようなスケールからものを考えていることがよくわかりました。まさに宇宙スケールの確固たるアイデンティティに裏打ちされている発言の連続だったと思います。地球の外に出ることで認識もスケールアップするのだとしたら、確かに宇宙移住は人間に大きな変化、ひいては進化をもたらしそうです。同時に、お二人のお話を伺い、地球は確実に惑星として終わることを再認識し、すでに地球への郷愁を感じた自分もいました。

谷口暁彦

宇宙はすごく広大で過酷な環境でもあるんですが、実際にそこに住むことを考えると、生活の中の身近なものが急にそこに入り込んでくるわけですね。お二人のお話を聞いていて、大きなスケールと小さなスケールが繋がる感覚が興味深かったです。宇宙に移住するというのは、その二つのスケールの間を埋めていくことでもあるのかなと思いました。そうした意味で、両者のスケールがつながったものとして、木材を使った人工衛星の研究がとても印象的でした。ノアの方舟のようでもあるし、この連載のプロジェクトでも以前話題に挙がっていたヘンリー・デイヴィッド・ソローの小屋とも重なって見えました。

有人宇宙学 宇宙移住のための3つのコアコンセプト

編集:山敷 庸亮

出版社 : 京都大学学術出版会

人類が宇宙で恒久的に暮らすためには、どのような社会や環境が求められるのか。本書は、山敷庸亮さんと土井隆雄さんが提唱する「有人宇宙学」の考え方を体系的にまとめた一冊です。今回のインタビューでも紹介した3つのコアコンセプト(コアバイオーム・コアテクノロジー・コアソサエティ)を軸に、宇宙法、宇宙医学、宇宙森林学など、多領域にまたがる学際的な視点から未来を構想します。

Text by Kai Kojima, Edit by Kotaro Okada, Photographs by Misa Shinshi