なぜ、自然に惹かれるのか。

みなさん、こんにちは。Goldwin Field Research Lab.の上沢です。

ただただ、しんどい登りを乗り越えた先の達成感とか、キャンプで友達とお酒を飲みながら語らう時間が楽しくて10年近く山に入り続けてきました。昨年11月にはベースキャンプまでですが、エベレストにも行ってきました。

10代の頃は渋谷が居場所で、アウトドアとは無縁。自然や環境について考えることなんて、ほとんどありませんでした。

当時の自分は、いま思えば「自分がすべて」な感覚が強く、どこか個人主義的だった気がします。けれど、自然の中で過ごす時間を重ねるうちに、少しずつ気持ちに変化が生まれてきました。「この景色をいつまでも見ていたい」とか、「この場所を次の世代にも残したい」とか。

頭で考えたというより、自然とそんな気持ちが芽生えてきた感覚があります。

自然に触れることで、自然を守りたいと思うようになる

よく聞く言葉です。

でも、その「自然を大事にしたい」という感覚は、いったいどこから来たのでしょうか?なぜ自然に触れることで、そう思うようになるのでしょうか?

それがなぜなのか、あらためて言葉にしようとすると、うまく浮かんできません。

私たちゴールドウインは、自然の中で遊ぶこと、楽しむことを応援し、そのためのウェアやギアを届けてきました。だからこそ、あらためて考えてみたいのです。私たちが愛する自然を、多くの人も大事に思うようになる“自然との関わり方”ってどんなものなんだろう、アウトドアに行くってどういうことなんだろう、と。

気候変動と自然観の関係性

山に通うなかで芽生えてきた「この場所を次の世代にも残したい」という思い。きっとそれは、アウトドアを楽しむ多くの人が感じたことのある感覚だと思います。

けれど、いま世界では気候変動という大きな問題によって、その願いが脅かされる状況が加速度的に進んでいます。世界中でさまざまな対策が進められているけれど、なかなか解決の糸口が見つからない。その背景には、もしかすると、そもそもの「自然との向き合い方」や「自然観」が関わっているのかもしれません。

現代の社会は、便利さや効率、経済成長を優先して発展してきました。その流れのなかで、自然は「資源」や「対象物」として扱われ、切り離された存在として距離を置かれてきた。でも、その考え方のままでは、自然環境の問題を根本から解決するのは難しい気がします。

そんなとき、注目したいのが「アニミズム」という視点です。

もともとは、19世紀に人類学者エドワード・B・タイラーによって「未開の宗教」として定義され、長らく軽視されてきた概念でした。しかし21世紀に入り、アニミズムはあらためて問い直されています。動物や虫、植物、山や川、石といったあらゆる存在に「ただのモノ」ではなく、生きる主体として捉える思想として、現代社会において忘れかけていた、自然との関わりを取り戻すヒントになるかもしれません。

もちろん、都市で暮らす私たちがいきなりアニミズム的な感覚を持つのは簡単ではありません。自然と切り離された生活のなかでは、どうしても自然との距離ができてしまう。

でも、よく考えてみると、私たちはすでにアニミズム的な世界観に触れてきたはずです。たとえば、「風の谷のナウシカ」や「となりのトトロ」、「もののけ姫」など、ジブリ作品に登場する“心を持つ存在たち”。ああいう存在を、子どものころはごく自然に受け入れていたんじゃないでしょうか。風や森、動物や不思議な生き物たち。そこに命が宿る感覚は、特別なものではなく、むしろとても身近なものだったように思います。

「いかにして、私たち人間が自然の一部であることに気づけるのか?」

けれど現実の社会では、いつしかその感覚が閉じてしまう。自然は「管理する対象」となり、人間中心の世界観が当たり前になっている。だからこそ、もう一度その感覚をひらくために、“遊び”がひとつの鍵になると考えます。

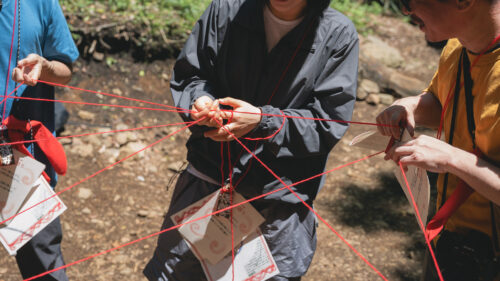

思い返してみれば、子どもたちは“遊び”を通じて、自然に他者との関係をつくっていきます。それは人間の友だちかもしれないし、石や木、虫や動物といった非人間的な存在かもしれません。“遊び”の中には、「管理する/される」という一方向の構図ではなく、互いに影響し合い、応答し合うことで立ち上がってくる、双方向的な関係性があります。“遊び”とは、そうした多様な存在と、上下のないかたちで「関係性を築くインターフェース」なのです。

つまり、“遊び”によって生まれる関係は、効率や目的に縛られない「共にある」つながり。自然を一方的に扱うのではなく、対等な関係として向き合う新しい在り方のヒントが、そこにはあるのだと思います。

このリサーチ全体に通底している問いは、「いかにして、私たち人間が自然の一部であることに気づけるのか?」ということ。そして、“遊び”という行為は、その気づきへの入り口になり得るのではないでしょうか。

遊びがひらく、連絡通路

そのフィールドのひとつが、アウトドアアクティビティです。

ただし、これまでのアウトドア文化は「自然を楽しむ」「自然に挑戦する」といった視点が中心でした。もちろん、それはそれで素晴らしい体験です。けれど、気づかないうちに自然を“個人の楽しみのためだけに使う場”として消費してしまうことにもつながりかねません。自然を一方的に利用するのではなく、自然と相互的な関係を築いているか。自然に対して、より敬意や想像力を持つような遊び方はないか。

言葉を持たない存在たちが、何を感じ、何を発しているのかに耳を澄ますこと。そこに“わたしたち”も含まれる「輪」のような関係性を思い描くこと。

そのようなアニミズム的感覚が少しずつ社会に広がれば、もしかすると自然との向き合い方そのものが変わっていく。その変化は、気候変動に立ち向かうための、新しい価値観の土台になるかもしれません。

今回のリサーチでは、環境アクティビストの酒井功雄さんとともに、アニミズムを現代的に解釈しながら、都市やアウトドアのフィールドでそれをどう実践できるのかを探っていきます。専門家との対話やフィールドでの実験・観察を通じて、自然との新しい関係のつくり方を考えていきたいと思っています。

この取り組みが、誰かにとっての新しい気づきや、小さなきっかけになれば嬉しいです。

この記事の著者

Goldwin Inc.

上沢勇人

2019年入社。THE NORTH FACE STANDARDのショップスタッフを経て、2023年よりマーケティング部所属。趣味はロングトレイルやバックパッキング。ここ2年ほどはトレイルランにハマり100mileの完走を目指してトレーニング中。

コラボレーター

酒井功雄

東京都出身。気候変動を文化的・思想的なアプローチで解決するために、「植民地主義の歴史」と微生物を中心に世界を捉えなおす思索を行なっているアクティビスト。日本・東アジアで脱植民地主義を考えるZINE「Decolonize Futures—複数形の未来を脱植民地化する」エディター。2019年2月に学生たちの気候ストライキ、”Fridays For Future Tokyo”に参加、2021年にはグラスゴーで開催されたCOP26に参加。米国インディアナ州のEarlham Collegeで平和学を専攻し、2024年に卒業。2021年Forbes Japan 30 Under 30選出。